Техническое обслуживание (ТО) грузовика своими руками

В регулярном проведении технического обслуживания нуждается каждое транспортное средство, в числе которых и грузовые автомобили. Техническое обслуживание или ТО грузового авто – это комплекс мер, которые направлены на поддержание высокой работоспособности автомобиля и улучшение эксплуатационных характеристик его агрегатов и узлов.

В связи с постоянными нагрузками, которыми подвергается грузовой автотранспорт, при условии отсутствия регулярного технического обслуживания, ресурс машины может резко сократиться. Именно поэтому, техническое обслуживание и периодическая диагностика грузовика – это крайне важное мероприятие, которое влияет не только на эффективность работы грузового транспорта, но и помогает значительным образом сократить возможные затраты на его ремонт и дальнейшую эксплуатацию.

Техобслуживание грузового автотранспорта имеет свои особенности, знать о которых должен каждый владелец автомобиля, планирующий проведение ТО грузовика своими руками.

Виды технического обслуживания грузового автомобиля

В Российской Федерации на данный момент принят действует стандарт ГОСТ 21624-81 «Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники». В государственном стандарте изложены основные требования к конструкции грузового транспорта, проведению ТО, а также срокам проведения технического обслуживания грузовиков.

Согласно действующему ГОСТ, выделяют несколько основных видов ТО грузового автотранспорта:

Ежедневное обслуживание.

Ежедневное обслуживание включает в себя проведение следующих контрольных работ:

- Внешний осмотр автомобиля: выявление повреждений, проверка состояния кабины, ее запорного механизма, контроль состояния рессор, проверка давления в шинах, наличие номерных знаков.

- У седельного тягача обязательно проверяется исправность седельно-сцепного устройства, у самосвала – исправность заднего борта.

- Проверка исправности приборов освещения, сигнализации, стеклоочистителей, устройства для обмыва стекла, компрессора, генератора. У самосвала контролируется работа механизма подъема и упора платформы.

- Проверяется состояние и исправность ручного тормоза, шарниров рулевых тяг и привода рулевого управления.

- Внешним осмотром, с целью обнаружения возможной течи, проверяется герметичность привода тормозов, система гидроусилителя рулевого механизма.

Ежедневное техническое обслуживание предполагает также проведение работ по мойке и очистке автомобиля, включающие в себя не только уборку кабины и платформы, но и очистку фар, зеркал, номерных знаков.

Смазочные и заправочные работы.

- Контроль за наличием топлива в баках.

- Проверка уровня масла в картере двигателя. Контролировать уровень масла возможно не ранее, чем через 5-10 минут после остановки двигателя грузовика.

- Зимой необходимо регулярно сливать отстой из топливного бака и топливного фильтра тонкой очистки. Это выполняется следующим образом: сливается 0,1 литра топлива, после чего запускается двигатель грузовика на 3-4 минуты.

- Обязательно осуществлять контроль за уровнем жидкости в системе охлаждения, в бачке для обмыва стекла.

- Завершающим этапом работ становится слив конденсата из воздушных баллонов пневматического привода тормозов. Обратить внимание на то, что слив конденсата осуществляется при наличии воздуха в системе.

Первое техническое обслуживание (ТО-1).

Основная цель проведения ТО-1: предотвращение возможных поломок, способных вывести транспортное средство из строя, повысить уровень загрязнения окружающей среды, значительным образом повысить расход топлива и смазочных материалов.

Проведение ТО-1 включает в себя не только выполнение объема работ, входящих в ежедневное обслуживание, но и комплекс дополнительных мероприятий.

- Проверка натяжения ремня привода водяного насоса. При давлении на центральную часть ветви, ремень водяного насоса от усилия 30 Н или 3 кгс, должен прогнуться от 1 – 1,5 см.

- Проверка сцепления заключается в визуальном осмотре резинового защитного колпака с целью обнаружения на нем разрывов. При наличии повреждений, деталь необходимо заменить.

- При проверке карданной передачи необходимо:

- Проверить люфт в шарнирах и в шлицевом соединении карданной передачи. Работы производятся при выключенной передаче легким покачиванием трубы карданного вала вокруг оси и в радиальной плоскости. Такое действие производится с целью обнаружения ощутимых люфтов, что является недопустимым;

- Проверяются и при необходимости подтягиваются гайки крепления фланцев карданного вала. Работы производятся при расторможенном стояночном тормозе. Под колеса грузовика подкладываются упоры, а рычаг коробки передач устанавливается в нейтральное положение.

- Проверка заднего моста осуществляется с целью обнаружения подтеков в его соединениях. В этом случае необходимо особое внимание обратить на то, что недопустимым является подтекание масла через сальники ступиц, через сальник ведущей шестеренки, прокладки редуктора и крышки заднего моста.

Техническое обслуживание рулевого управления и переднего моста заключается в следующих действиях:

- Проверка креплений и шплинтовки гаек, сошки руля, шаровых пальцев рулевых тяг (момент затяжки – 140 – 200Н/м), гидроусилителя руля, рычагов поворотных кулаков (момент затяжки 180 – 220 Н/м), контроль состояния стопорных шайб. После подтяжки гаек шаровых пальцев должны быть установлены новые шплинты.

- При работающем двигателе осуществляется проверка свободного хода рулевого колеса, проверяется люфт в шарнирах рулевых тяг и гидроусилителя. При неработающем двигателе палец сошки в распределителе гидроусилителя должен иметь люфт не выше 2 мм.

- Необходимо проконтролировать и люфт подшипников ступиц передних колес.

При проверке тормозной системы необходимо обратить особое внимание на следующие моменты:

- Проверка работы компрессора (в частности создаваемого им давления, падение которого при неработающем двигателе и выключенных тормозах не должно быть выше 30 кПа в течение 30 минут, а при включенных тормозах – не более 30 кПа в течение 15 минут).

- Следует также проверить и герметичность всех соединений приборов и трубопроводов тормозной системы.

- В обязательном контроле нуждается состояние крепления и шплинтовка пальцев вилок штоков тормозных камер и деталей привода рабочего тормоза.

- Проследить за тем, чтобы ход штоков тормозных камер находился в пределах 2,5 – 3 см.

- В обязательной проверке нуждается исправность привода и действие ручного тормоза. Особое внимание уделить ходу рукоятки, который должен находиться в пределах от 1,1 – 1,6 см.

- Должны быть подтянуты и болты крепления суппорта ручного тормоза.

- Обязательному контролю подлежит и напряжение ремня привода компрессора. При нажатии на центральную часть короткой ветви с усилием в 30Н, он должен прогибаться на 0,5 – 0,8 см.

- Отрегулировать необходимо и свободный ход педали тормоза.

При ТО ходовой части необходимо проверить:

- Состояние рамы, рессор, кроншетейнеров на предмет наличия трещин на деталях. Недопустимым является и ослабление заклепочных соединений. На наличие подтеканий обязательно проверяются амортизаторы, а втулки – на степень изношенности.

- Гайки крепления колес должны быть затянуты моментом 250 — 300 Н/м.

- Обязательному контролю необходимо подвергнуть состояние шин и соответствие давления в них норме. Посторонние предметы в протекторе и между сдвоенными шинами должны быть удалены.

При проверке системы питания необходимо:

- Проконтролировать исправность механизма управления подачей топлива, включения моторного тормоза. При нажатии на педаль тормоза рычаг регулятора упирается в болт ограничения максимальных оборотов, при свободном положении педали – в болт ограничения минимальных оборотов.

- Внешним осмотром проверяется состояние системы питания, герметичность соединений трубопроводов.

При ТО электрооборудования:

- Внешним осмотром проверяется состояние электропроводки, на штепсельных и клеммовых соединениях проверяется состояние шлангов и чехлов.

- Необходимо проконтролировать крепление и состояние аккумуляторных батарей. Процедуре очистке следует подвергнуть вентиляционные отверстия, батареи. Должен быть проверен и уровень электролита, а при необходимости следует добавить дистиллированную воду.

Смазочные и очистные работы проводятся в строгом соответствии с картой смазки.

Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Помимо работ, выполняемых при ТО1, рекомендовано проведение дополнительных мероприятий.

При ТО двигателя необходимо:

- Проверить гайки крепления балки передней и задней опор двигателя на раме. Момент затяжения передней опоры – 44 – 62 Н/м, задней – 70 – 100 Н/м.

- Проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления приемных труб глушителя с рамой и стремянки выхлопной трубы глушителя с поперечной рамы.

При проверке сцепления особое внимание уделить свободному ходу педали, который должен находиться в пределах 34-43 см при выпущенном из системы воздухе.

При проверке КПП:

- Положение коробки опоры передач отрегулировать.

- Проверить состояние гайки крепления промежуточного механизма коробки с рамкой.

- Проверить крепление поддерживающего кронштейна опоры коробки передач к поперечине рамы.

При проверке рулевого управления и переднего моста:

- Проверить состояние сальников на предмет повреждений, подтеканий масла.

- Внешним осмотром оценить состояние шплинтовки гаек, рулевых тяг и гидроусилителя.

- Проверить состояние упорных подшипников и затяжку гаек шкворней.

- Оценить состояние балки переднего моста, углы поворота передних колес и величину схождения.

- Отрегулировать натяжение ремня привода насоса гидроусилителя.

Проверка тормозной системы включает в себя:

- Проверку состояния тормозных колесных механизмов и подшипников колес, замену изношенных деталей. Накладки не должны иметь трещин, задиров и выкрашиваний.

- Оценить состояние и толщину фрикционных накладок задних ножных тормозов.

- Гайки крепления хомутов воздушных баллонов должны быть также проверены и затянуты.

Техническое обслуживание ходовой части предполагает:

- Проверку креплений кронштейнов рессор и вкладышей кронштейнов.

- Проверку расположения переднего и заднего мостов на предмет отсутствия перекосов.

- Проведение работ по подтяжке гаек стремянок. Проводится при выпрямленных рессорах. Момент затяжки задних рессор – 600 – 650 Н/м, передних – 400 – 450 Н/м, гаек стремянок – 27 – 50 Н/м.

- Проверку состояния втулок амортизаторов и замена изношенных или поврежденных деталей.

- Проверка крепления буксирного прибора с поперечной рамой, шплинтовку и затяжку прорезной гайки. В том случае, если автомобиль постоянно работает с прицепом, необходимо снять буксирный прибор с транспорта для устранения дефектов.

- Оценить состояние ободьев и прижимов колес.

- При необходимости подтянуть гайки крепления кронштейна запасного колеса.

При ТО кабины, платформы и оперения необходимо: проверить и при необходимости подтянуть гайки крепления стремянок платформы и гайки крепления кронштейнов топливного бака.

При обслуживании системы питания через одно обслуживание проверяется и регулируется угол опережения впрыска топлива, с двигателя снимаются форсунки, на стенде проверяется их работа, после чего они регулируются.

При проверке электрооборудования выполняются следующие виды работ:

- Проверка степени заряженности аккумуляторных батарей по плотности электролита и напряжению элементов под нагрузкой. В случае необходимости батареи снимают для подзарядки.

- Генератор и стартер необходимо осмотреть и очистить от грызи и масла.

- Проверка затяжки стяжных болтов стартера, а при необходимости подтягиваются.

- Проверка установки фар и направление их светового потока.

- Проверка и затяжка болтов крепления генератора.

Тщательное выполнение очистительных, смазочных и заправочных операций согласно утвержденного перечня обеспечивает безупречную работу транспортного средства в процессе эксплуатации.

Межсервисный интервал (периодичность регламентного ТО) в этом случае составляет не менее 4000 км пробега транспортного средства. Однако, многие специалисты отмечают, что проведение некоторых работ по обслуживанию, с целью увеличения безопасности и надежности автомобиля, должно осуществлять при пробеге в 2000 – 3500 км.

Вывод

Как показывает практика, средний пробег грузовых автомобилей в России составляет 150000 – 200000 километров в год. За это время грузовик проходит несколько видов диагностики и технического обслуживания. Одним из главных факторов экономии на ремонте грузового автомобиля не только проводить ТО своевременно, но и качественно, потому что работы по техническому обслуживанию позволяют выявить перечень базовых деталей, которые скоро выйдут из строя. Соответственно, обслуживание позволит существенно сократить расходы на эксплуатацию и дальнейший ремонт грузовика. Но только в том случае, если Вы доверите обслуживание специалистам. В грузовом автосервисе «Технология Движения» имеется современное диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет проводить ТО и диагностику быстро и качественно. С услугами и ценами компании вы можете ознакомиться на сайте.

Техническое обслуживание и текущий ремонт агрегатов трансмиссии

На агрегаты трансмиссии: сцепление, коробку передач (КП), гидромеханическую передачу (ГМП), карданную передачу, ведущие мосты приходится 15…20 % отказов и 20…30 % материальных и трудовых затрат на их устранение. Это связано с тем, что основные рабочие детали трансмиссии большую часть времени находятся под действием высоких удельных знакопеременных нагрузок.

Основными неисправностями сцепления являются: отсутствие свободного хода педали сцепления функциональных накладок; ослабление пружин; неполное выключение сцепления из-за большого свободного хода; перекос рычажков или коробление ведомого диска; нагрев, стуки и шумы в связи разрушением подшипника выключения; ослабление заклепок накладок диска; поломка демпферных пружин; износ шлицевого соединения.

К неисправностям карданной передачи относятся: биение вала, увеличенные зазоры в шарнирах, что сопровождается вибрацией, стуками и шумом во время работы, особенно при переключении передач в режиме разгона автомобиля.

Характерными неисправностями механической коробки передач, раздаточной коробки, главной передачи являются: самовыключение передачи из-за разрегулировки привода, износ подшипников, зубьев, шлицов, валов, фиксаторов; шумы и стуки при переключении передач из-за неисправностей синхронизатора; повышенные вибрации, нагрев, люфт из-за износа или поломки зубьев шестерен, износа подшипников, разрегулировки зацепления зубчатых пар, малого уровня или отсутствия смазки в редукторах.

К основным неисправностям гидромеханической коробки передач относятся: не включение передач при движении автомобиля из-за выхода из строя электромагнитов, заклинивания главного золотника, отказа гидравлических клапанов, разрегулировки системы автоматического управления переключения передач; несоответствие моментов переключения передач вследствие разрегулировки системы автоматического переключения передач или неисправностей силового и центробежного регуляторов; пониженное давление масла в главной магистрали из-за износа деталей масляных насосов или внутренних утечек масла в передаче; повышенная температура масла на сливе из гидротрансформатора вследствие коробления или износа дисков фрикционов.

Для переднеприводных легковых автомобилей могут дополнительно возникать неисправности: повреждение чехлов, закрывающих шарниры равных угловых скоростей (ШРУСов); деформация приводных валов; износ самих шарниров.

При общем диагностировании трансмиссии определяют механические потери на прокручивание ведущих колес стендом тяговых качеств, оценивают плавность включения передач, шумы и стуки при работе элементов трансмиссии, величину их нагрева.

При поэлементном диагностировании определяют техническое состояние каждого из агрегатов.

Техническое состояние сцепления достаточно полно определяется величиной свободного хода педали, полнотой выключения сцепления и его пробуксовкой. Свободный ход педали измеряется с помощью линейки или специальными устройствами типа КИ-8929. При этом на педаль нажимают рукой, перемещая ее от первоначального состояния до возникновения усилия на педали. Для большинства автомобилей он должен быть в пределах 15…45 мм (меньшие значения имеют автомобили с механическим или гидравлическим приводом сцеплений). При несоответствии свободного хода его регулируют изменением зазора между концами нажимных рычажков и выжимным подшипником, для чего в тяге привода предусмотрен резьбовой регулировочный узел. Полнота выключения сцепления оценивается по легкости включения передач.

Буксование сцепления определяется при работе автомобиля под нагрузкой на стенде тяговых качеств с помощью электронного стробоскопа, включенного в цепь системы зажигания или с помощью стробоскопа, подключаемого к форсунке первого цилиндра (для дизельного двигателя).

Во время подачи высокого напряжения на свечу первого цилиндра или впрыске форсункой топлива на стробоскоп подаются импульсы, приводящие к дискретным вспышкам лампы стробоскопического устройства, осуществляемым синхронно вращению коленчатого вала двигателя. При отсутствии буксования сцепления карданный вал, освещаемый вспышками лампы стробоскопа, будет казаться неподвижным, так как он вращается с коленчатым валом как одно целое. Если карданный вал будет ощутимо вращаться в свете лампы стробоскопа, то сцепление пробуксовывает. Такую проверку целесообразно проводить совместно с оценкой мощностных свойств автомобиля. Гидро- или пневмопривод сцепления оценивается по герметичности.

Техническое состояние коробки передач определяют по ее тепловому состоянию, шумам, стукам, вибрациям, по суммарному угловому люфту на каждой передаче и осмотром с помощью эндоскопа.

Тепловое состояние КП определяют с помощью специальных термометров после возвращения автомобиля с линии, чтобы агрегаты трансмиссии не остыли. Температура не должна превышать 35…50 °С. Большие ее значения свидетельствуют о наличие износов или недостаточном количестве масла в картере коробки передач. При диагностировании по параметрам шума и вибрации используют стетоскопы. Данный метод сочетается с прослушиванием характерных шумов элементов трансмиссии при имитации движения автомобиля на стендах тяговых качеств при небольшой нагрузке. При этом дополнительно выявляются легкость переключения передач, места повышенного нагрева и т.д.

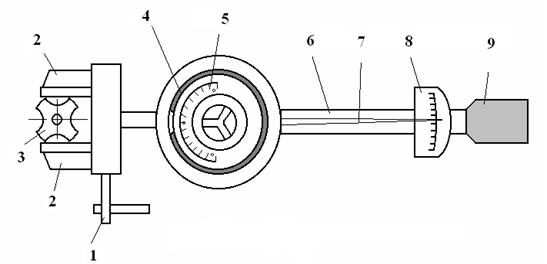

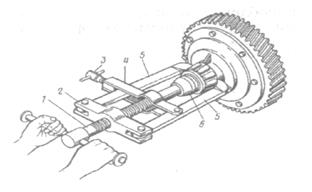

Суммарные угловые люфты по передачам определяются с помощью динамометра-люфтомера (рис.2.44). С помощью зажима 1 он крепится к фланцу крестовины карданной передачи, связанному с вторичным валом КП. Нажимают на рукоятку 9 с усилием 15…25 Н×м, фиксируемому по шкале 8 динамометра и замечают положение пузырька жидкостного уровня 4 по угловой шкале 5. Затем нажимают на рукоятку 9 с таким же усилием в противоположную сторону, чтобы выбрались зазоры и по жидкостному уровню и шкале 5 определяют суммарный угловой зазор. Проверку осуществляют при последовательном включении всех передач. Величина суммарного углового люфта на передачах не должна превышать 6…10 °. Большие значения люфта говорят о наличии износов в зубчатых парах.

Диагностирование гидромеханических передач проводят на стенде тяговых качеств с заданием необходимых скоростных и нагрузочных режимов — разгона, торможения, установившегося движения на каждой передаче. При этом используют переносные приборы, подключаемые к электромагнитам первой и второй передач, к магистрали подачи масла от главного золотника к клапану блокировки гидротрансформатора. Здесь же определяются моменты переключения передач по скорости при плавном «разгоне» автомобиля на ненагруженных роликах стенда. При этом моменты переключения определяются по колебаниям стрелки спидометра.

1 – винтовой зажим; 2 – подвижные губки; 3 – фланец крестовины; 4 – жидкостный уровень; 5 – угловой лимб; 6 – рессора; 7 – стрелка динамометра; 8 – шкала динамометра; 9 – рукоятка

Рисунок 2.44 – Схема динамометра-люфтомера

Механизмы ГМП регулируют при помощи специального винта, изменяя положение главного золотника для обеспечения требуемых режимов автоматического переключения передач (например, для ГМП автобуса ЛиАЗ при разгоне с полностью открытой дроссельной заслонкой переключение с понижающей передачи на прямую должно происходить при скорости 25…30 км/ч, блокировка гидротрансформатора — при скорости 35…42 км/ч). Регулируют также ход конца продольной тяги управления силовым регулятором и зазор в механизме управления золотниками периферийных клапанов с целью снижения в процессе эксплуатации износа дисков двойного фрикциона.

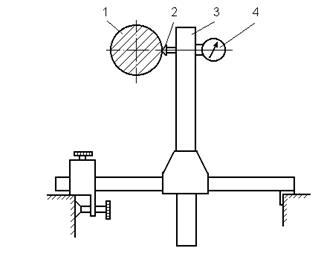

Карданная передача диагностируется по радиальному биению. При этом вывешивается одно ведущее колесо и с помощью прибора определяют радиальное биение (рис.2.45). Оно равно разности максимального и минимального значений показаний индикатора перемещений при повороте карданного вала на 360° (для этого вручную прокручивают вывешенное колесо). Допустимое значение биения для грузовых автомобилей составляет 0,9…1,1 мм, для легковых – 0,4…0,6 мм. Износы в шарнирах и шлицевых соединениях оцениваются визуально по их относительному перемещению при поворачивании карданного вала в обе стороны вручную. Не должно быть ощутимого люфта и стука. Суммарный угловой люфт может быть также замерен с помощью динамометра-люфтомера. При этом один конец карданной передачи должен быть защемлен (для автомобилей типа ГАЗ, ЗиЛ используется стояночный тормоз). Его величина не должна превышать 2…4°.

Ведущие мосты диагностируются по тем же параметрам и теми же средствами, что и механические коробки передач. Суммарный угловой люфт для одинарных главных передач должен быть не более 35…40°, для двойных – 45…60° (при проверке в коробке передач должна быть включена нейтральная передача).

1 – карданный вал; 2 – наконечник индикатора; 3 – штатив с упорами; 4 – индикатор линейных перемещений

Рисунок 2.45 – Схема прибора для проверки биения карданного вала

Эти работы могут проводиться параллельно с проведением профилактических операций. Так при ТО-1 должен проверяться свободный ход педали сцепления и герметичность гидро- или пневмопривода. По коробке передач проверяется действие механизма переключения передач при неподвижном автомобиле. По ГМП проверяется правильность регулировки механизма управления периферийными золотниками. По карданной передаче проверяется люфт шарнирных и шлицевых соединений, состояние промежуточной опоры. Кроме того, при ТО-1 осуществляется проверка креплений элементов трансмиссии и герметичность соединений КП и ведущего моста. При ТО-2 дополнительно по ГМП проверяются правильность регулировки режимов переключения передач, давление масла в системе и исправность датчика температуры масла, по ведущему мосту – крепление гайки фланца ведущей шестерни главной передачи (при снятом карданном вале).

При технических обслуживаниях приводов передних колес ограничиваются их осмотром и прослушиванием шумов и стуков в ШРУСах при прокручивании колес. При обнаружении неисправности негодные элементы (резиновые чехлы, ШРУСы) заменяют. При замене ШРУСа в него закладывают смазку ШРУС-4 (УЛи 4/12-д2), которая не пополняется до следующей его замены.

Работы по восстановлению агрегатов трансмиссии выполняют в агрегатном участке после их демонтажа с автомобиля. Сцепление снимают после демонтажа коробки передач, как правило, вместе с кожухом, предварительно отсоединив его привод. После снятия очищают нажимной и ведомый диски.

Ведомый диск дефектуют на износ фрикционных пластин и биение. Изношенные накладки заменяют новыми. При торцевом биении ведомого диска более 1 мм осуществляют его правку. При всех других неисправностях ведомый диск заменяют. Нажимной диск выбраковывают при его значительном износе или других дефектах. Установку сцепления приводят в порядке, обратном разборке. Чтобы сцентрировать ведомый диск относительно маховика, используют специальную шлицевую оправку или вспомогательный первичный вал коробки передач, вставляя его в шлицевое отверстие ведомого диска и подшипник фланца коленчатого вала. После чего окончательно подтягивают кожух сцепления к маховику. Причем подтягивать необходимо постепенно и последовательно в 2…3 приема. Если сцепление имеет гидропривод, то его прокачивают для удаления воздуха, а затем регулируют свободный ход педали.

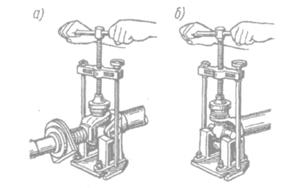

При ремонте КП из нее сливают масло. Затем КП снимают с автомобиля, подвергают наружной очистке и мойке и доставляют в агрегатный участок. Первоначально снимают крышку коробки передач с механизмом переключения передач. Чтобы выпрессовать первичный вал, используют специальное приспособление (рис.2.46).

Рисунок 2.46 – Приспособление для выпрессовки подшипника первичного вала

Подшипник вторичного вала вместе с валом выпрессовывается молотком с помощью оправки. Промежуточный вал выпрессовывают с помощью съемника. Для разборки промежуточного вала также используются специальные приспособления. После окончательной разборки все детали промывают в керосине или моющем растворе (при наличии установки для мойки деталей) и дефектуют. Изношенные элементы заменяют.

Сборка КП осуществляется в порядке, обратном разборке. Все прокладки рекомендуется устанавливать на резиновой смоле №80. После установки на автомобиль в КП заливают трансмиссионное масло согласно карте смазки.

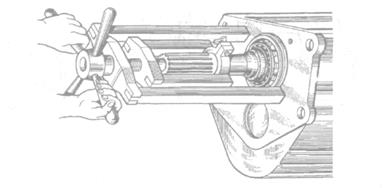

Карданную передачу ремонтируют также в агрегатном отделении, предварительно подвергнув ее наружной очистке и мойке. Разборку шарниров целесообразно проводить с помощью специального приспособления (рис.2.47). Ее проводят в два приема. Сначала на опоры устанавливается одна из вилок и из нее выпрессовываются игольчатые подшипники. Затем карданный вал поворачивают на 90° и выпрессовывают подшипники из второй вилки. Этот же съемник может использоваться и для установки подшипников, в которые предварительно закладывается 4…5 граммов смазки №158 (УЛи – Пг 4/12-1) или Фиол-2М (ИЛи 4/12-д2). Если шарниры имеют пресс-масленки, то их смазывают солидолонагнетателем после сборки. При разборке шлицевого соединения карданной передачи делают метки, чтобы при сборке не нарушилась ее балансировка.

а – выпрессовка подшипников из скользящей вилки; б – выпрессовка подшипников из вилки карданного вала

Рисунок 2.47 – Приспособление для разборки карданного шарнира

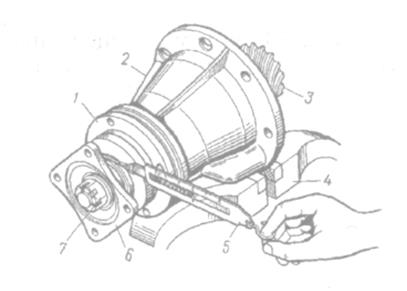

Разборку заднего моста грузового автомобиля целесообразно осуществлять также после его снятия с автомобиля в сборе. У легковых автомобилей, как правило, снимают только редуктор. После наружной очистки и мойки отворачивают болты крепления и снимают главную передачу. Снятие подшипников валов ведущей шестерни и подшипников чашки дифференциала осуществляют с помощью съемника (рис.2.48). После разборки все детали подвергают мойке и дефектовке. Изношенные элементы заменяют.

Перед сборкой все подшипники смазывают Литолом-24 (МЛи 4/12-3) и напрессовывают с помощью оправок. Для нормальной установки зацепления зубьев шестерен по пятну контакта на них тонким слоем наносят масляную краску. Затем проворачивают вал ведущей конической шестерни в одну и другую сторону, подтормаживая рукой ведомую шестерню.

1 – винт; 2 – траверса; 3 – стяжка; 4 – щека стяжки; 5 – захват; 6 – наконечник

Рисунок 2.48 – Снятие подшипника чашки дифференциала

По положению пятна контакта оценивают характер зацепления (табл.2.6).

Регулировку пятна контакта проводят путем осевого перемещения ведомой и ведущей шестерен, для чего в конструкции главной передачи предусматривается установка регулировочных прокладок. Степень затяжки подшипников ведущего вала шестерни проверяется с помощью динамометра (рис.2.49).

Таблица 2.6 – Рекомендации по регулировке зацепления зубчатых колес

| Положение пятна контакта на колесе | Способы достижения правильного зацепления зубчатых колес | Направление перемещения зубчатых колес |

| Передний ход | Задний ход | |

| Правильный контакт | |

| Придвинуть зубчатое колесо к шестерне. Если при этом получится слишком малый боковой зазор между зубьями, отодвинуть шестерню |  |

| Отодвинуть зубчатое колесо от шестерни. Если при этом получится слишком большой боковой зазор между зубьями, придвинуть шестерню |  |

| Придвинуть шестерню к колесу. Если боковой зазор будет слишком мал, отодвинуть зубчатое колесо |  |

| Отодвинуть шестерню от колеса. Если боковой зазор будет слишком велик, придвинуть зубчатое колесо |  |

1 – крышка; 2 – картер подшипников; 3 – ведущая коническая шестерня; 4 – тиски; 5 – динамометр; 6 – фланец; 7 – гайка

Рисунок 2.49 – Проверка затяжки подшипников вала ведущей шестерни

Момент проворачивания вала ведущей шестерни должен быть не более 1,0…3,5 Н×м, при затяжки гайки крепления фланца 7 моментом 200…250 Н×м. Регулировку также осуществляют с помощью регулировочных прокладок, предусмотренных конструкцией главной передачи. После окончательной сборки главную передачу устанавливают на автомобиль и заливают в картер заднего моста трансмиссионное масло согласно карте смазки.