Лекция №4 — Комплект диагностического оборудования современной станции

Комплект диагностического оборудования современной станции:

подбор и возможности

Материальная база универсального (мультимарочного) диагностического поста любого размера, кроме здания, коммуникаций и т.п., современного диагностического поста состоит, как правило, из пяти основных компонентов:

1. СКАНЕР — это прибор для обмена диагностической информацией с электронным блоком (блоками) управления автомобилем (ЭБУ, ECU, контроллером) с целью диагностики электронных систем.

2. МОТОР-ТЕСТЕР — это прибор, предназначенный для диагностики систем автомобиля, включающий в себя, как основу, функции автомобильного осциллографа и функции выполнения специальных тестов.

3. ГАЗОАНАЛИЗАТОР, ДЫМОМЕР — приборы, позволяющие измерить содержание различных газов в выхлопе автомобиля.

Неверно думать, что газоанализатор полезен только при экологическом контроле. Он не менее широко применяется и в диагностике. От других диагностических приборов, совместно с которыми он должен использоваться, газоанализатор отличается максимальной степенью универсальности — он одинаково может использоваться при диагностике любых бензиновых двигателей (не важно на чем стоит этот двигатель — на «Запорожце» или «Мерседесе»).

По количеству газов, содержание которых может быть измерено, газоанализаторы делятся на двух, четырех и более компонентные. Чем большее количество газов умеет измерять газоанализатор, тем больше необходимой информации может получить диагност (однако главное не возможности газоанализатора, а умение диагноста проанализировать полученную информацию). Кроме того, важной функцией газоанализаторов с точки зрения диагностики является способность определять параметр избытка воздуха лямбда.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (СРЕДСТВА МАЛОЙ ДИАГНОСТИКИ)

К этому разделу можно отнести:

- имитаторы сигналов датчиков,

- разветвители сигналов,

- стробоскопы,

- пневмотестеры,

- вакуумметры,

- компрессометры,

- измерители давления топлива,

- стетоскопы и пр.

Эти приборы не просто выполняют вспомогательные функции при работе со сканерами, мотор-тестерами и газоанализаторами, помогают «уточнить» выявленные неисправности — иногда с их помощью можно в несколько раз быстрее и точнее выявить неисправность вообще без использования сканеров, мотор-тестеров и пр. Они значительно проще в использовании и, как правило, на порядок дешевле.

Кратко рассмотрим назначение некоторых из них:

— имитаторы сигналов датчиков — эти приборы предназначены для генерации сигнала определенного датчика с целью подмены реального сигнала, поступающего в ЭБУ, сгенерированным.

По реакции ЭБУ на сгенерированный сигнал делается вывод об исправности/неисправности датчика, сигнал которого подменен или самого блока управления. Например, если мы подменили сигнал предположительно неисправного датчика эталонным сигналом и после такой подмены работа электронной системы нормализовалась, то, следовательно, проблема была в подозреваемом датчике, если работа не изменилась — проблему следует искать в другом месте.

— разветвители сигналов — это вспомогательные приспособления, позволяющие получить легкий доступ к сигналам жгута электронного блока управления с целью дальнейшего их анализа при помощи подключенных мультиметров, осциллографов и т.п.

— стробоскопы — служат для определения угла опережения зажигания для бензиновых двигателей и угла опережения впрыска для дизелей и их контроля в процессе регулировки.

— пневмотестер — служит для определения технического состояния цилиндропоршневой группы, плотности прилегания клапанов, целостности прокладки головки блока цилиндров и пр.

Проверка осуществляется путем определения падения давления сжатого воздуха, подаваемого в цилиндр через свечное отверстие. По путям «выхода» воздуха можно определить конкретное место неисправности — поршневые кольца, выпускной клапан, впускной клапан, прокладка головки блока и пр. Для работы пневмотестера нужен источник сжатого воздуха (компрессор или центральная магистраль).

— вакуумметр — прибор, измеряющий разряжение во впускном коллекторе двигателя, — позволяет определить негерметичность впускного коллектора, правильность установки угла опережения зажигания.

— компрессометр — прибор для измерения компрессии (максимального давления в камере сгорания) — позволяет оценить состояние цилиндропоршневой группы, клапанов и пр.

— измерители давления топлива (топливные манометры) — позволяют измерить давление топлива в топливной рампе, что позволяет оценить работу топливного насоса, регулятора давления топлива, герметичность форсунок и пр. Измерители давления топлива отличаются используемыми манометрами (по пределам измерений и пр.), а также комплектами адаптеров для подключения к топливным системам различных марок и моделей автомобилей.

— стетоскопы — служат для прослушивания шумов в механической части двигателя, трансмиссии и пр.

Перечень возможного вспомогательного оборудования не ограничен.

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ — справочная литература и базы данных на компакт-дисках.

Значение этого компонента зачастую недооценивается, однако как можно заниматься диагностикой, не зная нормативных значений тех или иных параметров (которые, к тому же, часто различаются для различных режимов работы двигателя), методов измерений, расположения различных компонентов в автомобиле (датчиков, диагностических разъемов и пр.), назначений выводов различных разъемов, эталонных форм сигналов и многого многого другого?

Некоторые станции пытаются обойтись приобретая различные «любительские» руководства по техническому обслуживанию и ремонту, ориентированные на автовладельцев и рассчитанные, как правило, только на несколько модификаций одной и той же модели или несколько моделей одной марки автомобиля. Однако, для нормальной работы «универсальной» станции таких книг понадобятся десятки, к тому же информация в них достаточно скудна, а, может быть, даже и не точна.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР — надо понимать, что, даже закупив полный комплект «железа» (и информации), оно так и останется «железом», если с ним будет работать неграмотный диагност.

Профессиональная подготовка диагноста состоит из трех блоков:

— теоретическая подготовка — знание устройства автомобиля, понимание принципов работы различных систем, знание методов диагностики и пр. Достичь необходимого уровня знаний в этой части можно как самообучением, в процессе практики (под чьим-либо началом), так и в специализированной обучающей организации;

— практическая подготовка — достигается только в процессе получения опыта, ее нельзя «купить». Качественную практическую подготовку можно получить только стоя на «потоке» машин, желательно под руководством, опять же, более квалифицированного диагноста;

— умение работать на конкретных моделях оборудования (реализовывать с помощью него теоретические знания и практические навыки).

ЛЕКЦИЯ № 4 КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И РЕГУЛИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Общие сведения о средствах технического контроля и диагностирования

Технический контроль и техническое диагностирование автомобилей— комплекс увязанных между собой методов, технологических процессов, нормативов и средств, позволяющих установить исправное или неисправное состояние всего автомобиля как объекта, его агрегатов, сборочных единиц и систем.

Техническая диагностика и технический контроль используют в большей части одинаковые методы и средства. Процедуры диагностики и контроля во многих случаях предполагают операции измерения, когда измеряемая величина (параметр) или реальное состояние системы сравнивается с некоторым эталоном величины или состояния. Функционально-технологическая классификация контрольно-диагностического и регулировочного оборудования ПТС приведена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 — Функционально-технологическая классификация контрольно-диагностического и регулировочного оборудования ПТС

Средства технического контроля и диагностирования(СТД) могут быть классифицированы по следующим признакам (таблица 4.1).

Таблица 4.1 Классификация контрольного и диагностического оборудования, приборов и инструментов ПТС по обобщенным критериям

| Признак | Классификационные группы |

| 1. По функционально-технологическому назначению | 1. СТД для автомобиля в целом 2. СТД для поэлементного анализа систем, агрегатов, сборочных единиц, деталей |

| 2. По конструктивной связи с автомобилем | 1. Внешнее оборудование с блокированной компоновкой (датчики, приемники сигналов и указатели находятся вне автомобиля) 2. Внешнее оборудование с разнесенной компоновкой (датчики укрепляются на автомобиле, приемники сигналов и указатели находятся вне автомобиля, либо датчики и приемники сигналов находятся на автомобиле, указатели — вне автомобиля). Датчик на автомобиле, указатель — вне его 3. Бортовые системы —датчики, приемники сигналов и указатели являются оборудованием автомобиля |

| 3. По степени подвижности | Стенды и приборы: 1) стационарные; 2) передвижные; 3) переносные |

| 4. По степени автоматизации | Стенды и приборы: 1) автоматические; 2) частично автоматизированные; 3) неавтоматизированные |

| 5. По виду энергии носителя сигналов в линии связи | Системы: 1) механические; 2) электрические; 3) магнитные; 4) электромагнитные; 5) оптические; 6) пневматические; 7) гидратические; 8) комбинированные; 9) с иными видами энергии. |

| 6. По виду источника энергии привода или функционирования СТД | От источника: 1) электроэнергии; 2) сжатого воздуха; 3) вакуума; 4) звуковых колебаний; 5) вибрации; 6) механической энергии; 7) нескольких видов энергии. |

| 7. По виду средств обработки информации | Стенды и приборы, имеющие: 1) аналоговые системы со стрелочными указателями; 2) цифровые системы, не компьютеризированные системы и цифровые указатели; 3) компьютерные системы и дисплеи |

Тяговые стенды для общей диагностики автомобиля и контроля его — тяг экономических показателей

Тяговые стенды (или иначе стенды контроля тяговых качеств автомобиля — СТК) роликового (барабанного) типа имитируют движение автомобиля с различными скоростными режимами и режимами нагружения двигателя. На стендах тестируются:

1. Комплексные параметры: мощность на ведущих колесах, тяговое усилие на ведущих колесах, линейная скорость на окружности колеса (скорость автомобиля), расход топлива, время (путь) разгона, выбега.

2. Элементные параметры (с добавлением дополнительных приборов): частота вращения коленчатого вала, пробуксовка сцепления, исправность спидометра, неисправности трансмиссии и др.

3. Диагностирование и контроль ведутся в режимах максимальной тяговой силы (крутящего момента), максимальной скорости.

Стенды выпускаются для легковых и грузовых автомобилей, для легковых с одной ведущей осью и полноприводных автомобилей.

Принципиальная схема стенда для контроля заднеприводных легковых автомобилей дана на рис. 2.42, а общий вид стенда для контроля полноприводных автомобилей на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 — Принципиальная схема тягового стенда для легковых заднеприводных автомобилей: 1 — местный отсос; 2 — опорный ролик; 3 — подъемная площадка с тормозными колодками; 4 — тормозной ролик; 5 — вентилятор; 6 — пульт управления и индикации

Принцип действия тяговых стендов заключается в том, что движущие силы и мощность, развиваемые двигателем автомобиля и приведенные к его колесам, уравновешиваются силами тормозных устройств стенда и фиксируются с помощью специальных силоизмерительных устройств. Кроме этого, в стенде измеряются и другие параметры движения автомобиля.

Тяговые стенды состоят из следующих частей, изготовленных в виде отдельный изделий и соединенных между собой энергетическими и информационными связями (кабелями и воздуховодами): силовой шкаф, измерительная стойка с пультом управления и приборами регистрации параметров, вентиляторная установка для обдува радиатора автомобиля, система воздухоподготовки, одно или два опорно-роликовых блока. Для отвода отработавших газов от автомобиля используются система шлангового отсоса или передвижного местного отсоса зонтового типа, которые в комплектацию стенда не входят.

Современные СТК разнообразны по принципиальной схеме и режимам нагружения, режимам диагностирования, конструктивному исполнению и приборному оснащению и др. Их классификация по обобщенным признакам дана в таблице 4.2.

Таблица 4.2 Классификация стендов тяговых качеств (СТК)

| Признак | Классификационная группа |

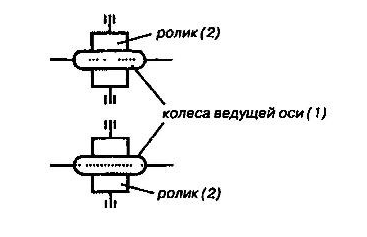

| 1. Способ нагружения и схема нагружения ролика стенда |  С силовым нагружением (схема 1), с инерционным нагружением (схема 2), с комбинированным нагружением (схема 3) тормозного ролика. На схемах обозначено: 1 – опорный ролик; 2 – тормозной ролик; 3 – тормозное устройство; 4 – маховик. С силовым нагружением (схема 1), с инерционным нагружением (схема 2), с комбинированным нагружением (схема 3) тормозного ролика. На схемах обозначено: 1 – опорный ролик; 2 – тормозной ролик; 3 – тормозное устройство; 4 – маховик. |

| 2. Режим диагностирования | 1. Скоростной (инерционные стенды) 2. Нагрузочный (с тормозным моментом) 3. Скоростной и нагрузочный (комбинированные стенды) |

| 3. Тип тормозного устройства | 1. Механические 2. Гидравлические 3. Электрические (электродвигатель-генератор) 4. Электродинамические (вихревые) |

| 4. Тип диагностируемых автомобилей | 1. Для легковых 2. Для грузовых и автобусов |

| 5. По типу опорно-приводных устройств под ведущие колеса | 1.  Однобарабанные под колесо. 2. Двухбарабанные под ведущую ось. 3. Однобарабанные под колесо. 2. Двухбарабанные под ведущую ось. 3.  Двухбарабанные под каждое колесо. Двухбарабанные под каждое колесо.  |

Нагружение ведущих колес автомобиля в силовых стендах осуществляется за счет применения тормозного устройства. В качестве тормоза используются устройства, позволяющие менять в широких пределах тормозное усилие. Чаще всего для этой цели применяются вихревые электродинамические и гидродинамические тормозные устройства, реже электродвигатели, работающие в генераторном режиме.

В инерционных стендах для нагружения ведущих колес использованы в качестве маховых масс массы роликов (барабанов) и специальные тяжелые маховики, соединенные с роликами стенда через редуктор.

В стендах с комбинированным нагружением применяются как тормозные устройства, так и маховики.

В соответствии со способом нагружения автомобиля диагностирование на стендах ведется либо в скоростном, либо в нагрузочных режимах. Скоростной режим реализуется с помощью инерционных маховых масс в процессе разгона системы автомобиль — стенд. Нагрузочный режим осуществляется в силовых стендах. Для этого режима характерно постоянство скорости движения автомобиля и тормозных сил, развиваемых стендом.

По типу опоры колес одной оси автомобиля на барабаны (ролики) стенды бывают трех видов — однобарабанные, двухбарабанные и четырехбарабанные (по два барабана на каждое колесо). Стенды с последним типом опорных устройств нашли наибольшее применение. В стендах для легковых автомобилей наибольшее применение нашли моноблочные конструкции опорных роликов (барабанов). Комбинированная пневмокинематическая схема блока приведена на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 — Пневмокинематическая схема опорного блока тягового стенда с инерционным и силовым нагружением роликов: 1 — тахогенератор; 2— муфта (2 шт.); 3 — опорно-тормозной ролик (2 шт.); 4 — упругая муфта (2 шт.); 5 — маховик; 6 — тормозной электродвигатель в сборе с балансирным статором 7 и ротором 8, 9 — рычаг; 10 — силоизмерительный тензодатчик; И — реле скорости; 12— опорный ролик (2 шт.); 13— подъемная площадка; 14 — тормозная колодка роликов (2 шт.); 15— пневмоподъемниксильфонный; 16 — распределитель; 17— фильтр; 18— редукционный клапан; 19— магистраль сжатого воздуха

Все элементы опорно-роликового блока размещены в раме. Каждое колесо опирается на два ролика 3 и 10. Ролики 10 являются опорными; правый ролик через реле скорости 9 включает электросекундомер.

Тормозные ролики 3 соединены между собой муфтой 4. На валу правого ролика закреплен маховик 5, маховые массы которого имитируют инерционные массы автомобиля с нагрузкой на ось 500 кг.

Тормозной электродвигатель 1 подключается к роликам 3 при выборе режима комбинированного нагружения. Тормозной электродвигатель выполнен в виде ротора с выходным валом и посаженного на этот же вал на подшипниках статора, который имеет балансирный рычаг. Ротор электродвигателя вращается под действием колес автомобиля, а статор, при подаче на него энергопитания, создает реактивный тормозящий момент. Под действием этого момента он стремится повернуться в сторону обратную вращению ротора и через рычаг 9 давит на силоизмерительный датчик. Левый ролик 3 соединен с тахо генератором, который измеряет частоту вращения тормозных роликов.

Для облегчения заезда автомобиля на стенд и выезда с роликов в опорном блоке предусмотрена подъемная площадка 77 с пневмоприводом 13. Во время заезда и выезда автомобиля ролики стенда заторможены колодочным тормозом 12.

В ряде конструкций тяговых стендов в качестве электродинамического тормозного устройства — использован вихревой тормоз (рисунок 4.4). Он представляет собой индукционную электрическую машину с балансирным статором 2, который через рычаг 3 воздействует на силоизмерительный датчик 4.

Рисунок 4.4 — Электродинамическое нагружающее устройство тягового стенда:1 — массивный стальной якорь индукционной машины; 2 — статор; 3 — рычаг; 4 — тензорезисторный силоизмерительный датчик; 5 — рама

Структурная схема электрической части стенда показана на рисунке 4.5. Электрическая схема имеет четыре подсистемы: I — устройство автоматического регулирования скорости при измерении силы тяги; II— схема измерения времени разгона и выбега; III — силоизмерительная система; IV — блок питания, — которые управляют работой стенда, снимают, обрабатывают и выдают оператору всю необходимую информацию по мощностным (тяговым) и скоростным параметрам диагностируемого автомобиля.

Рисунок 4.5 — Структурная схема электрической части стенда для диагностирования и контроля тягово-мощностных показателей автомобилей: 1 — тахогенератор; 2 — анализатор; 3 — сумматор; 4 — регулятор; 5 — выпрямитель; 6 — тормозное устройство; 7— указатель скорости; 8— задатчик скорости; 9— контактный прибор; 10— преобразователь; 11 — электронный секундомер; 12— датчик силы; 13 — усилитель-преобразователь; 14 — указательный прибор.

Дата добавления: 2018-06-27 ; просмотров: 1989 ; Мы поможем в написании вашей работы!