Учимся поворачивать или как крутить руль

«А это — часы. Они ходят. А потом бить начинают»

/из мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса»/

«А это руль. Он крутится! Он крутится и машина поворачивает!»

/Юлия Ключко — Автоинструктор/

Учимся поворачивать

- Как неправильно крутить руль

- Как правильно крутить руль

- Как безопасно поворачивать

Если лень читать, то сразу смотрите видео ниже про то, как нужно крутить руль и поворачивать на автомобиле. Руки держим в верхнем секторе. Поворот руля зависит от угла поворота дороги. Если он небольшой, то и поворот руля небольшой. Покрутите руль немного вправо влево, чтобы привыкнуть и прочувствовать.

На площадке не будем выставлять никаких фишек и преград, которые надо объехать. Наша задача просто отработать правильное движение руками. Плавно и быстро руль до упора вправо, а потом влево. До упора вправо, а потом влево. Главное, чтобы движения ваши были не ступенчатые и прерывистые, а плавные и непрерывные.

Заодно обязательно посчитайте, сколько полных оборотов руля вам нужно сделать от «левого максимума» до «правого». Как правило полный поворот колес это 3 полных оборота руля. Гораздо реже бывает 4. оборота руля. То есть если колеса повернуты максимально в любую сторону, то чтобы поставить их прямо, сколько надо сделать оборотов руля? Если полных 3, то 1,5 оборота! И колеса будут стоять прямо! Это вам в дальнейшем пригодится на парковке!

Следующее упражнение. Учимся плавно выводить руль в первоначальное положение, то есть при выходе из поворота очень важно поставить колеса прямо. Если при повороте закрутили руль на пол-оборота, значит повернули и плавно вернули руль на пол-оборота. Повернули на 1 оборот, значит 1 оборот в обратную сторону. И т.д. Обязательно «отрепетируйте» этот «возврат руля» . Он вам будет нужен всегда! Это очень важно. Смотрим видео, учимся крутить руль и правильно поворачивать

Репетируем на площадке!

Передвигаясь очень медленно на маленькой скорости, сначала крутим вправо руль на максимум, притормозили, и влево руль на максимум и т.д. Почувствуйте насколько приятно когда машина едет туда, куда мы хотим. Если совместить медленное-медленное движение автомобиля с активным быстрым рулением, реально получается «суперская» змейка.

Что важно понять? Для новичков всегда кажется, что когда медленно едешь, то и руль надо тоже крутить медленно. Вот она -основная ошибка и «нестыковка» нашего сознания! Все наоборот! Когда мы двигаемся очень медленно, рулем можно (и часто необходимо, ну вот, например, при змейке или при парковке) работать очень- очень- очень быстро.

А вот когда мы двигаемся с большой скоростью, вот тогда про резкие и быстрые движения рулем забудьте! Если не хотите улететь в кювет. Чем больше скорость движения, тем плавнее и медленнее движения рулем. И тем меньше угол поворота руля. то есть никаких резких движений! (я не беру здесь во внимание экстренные маневры). Это вторая основа, которую сразу надо запомнить, зарубить на носу, на руле, над рулем, под рулем, где угодно

Еще раз внимание! Повторим, что необходимо запомнить про повороты руля и руление

Повороты руля при вождении в городе

То, что после поворота надо быстро вернуть руль в первоначальное положение , т. е повернули и надо поставить колеса прямо. (вывести руль). На перекрестках как правило повороты на угол 90 градусов и повернув, если вы не выведете руль в первоначальное положение и не поставите колеса прямо, машина будет продолжать поворачивать и можно заехать на «бордюр» при правом повороте и в первую же встречную машину при левом. После поворота «выводите» машину!

На первом занятии по вождению на площадке обязательно отрабатываем упражнение движение по квадрату. Именно по квадрату, а не по кругу. Потому как 90% поворотов в городе располагаются под прямым углом (перекрестки, въезды — выезды во двор и т.д)

Поэтому, при повороте медленно закрутили руль — и также раскрутили («вывели» руль -колеса прямо). Едем прямо, и опять повернули (закрутили руль) и — вывели руль (раскрутили), едем прямо, повернули — вывели руль, едем прямо, повернули — вывели руль, едем прямо! Катаемся и учимся поворачивать, пока не получится четкий красивый квадрат сначала в одну сторону, потом в другую!

При повороте руля колеса поворачиваются на разный угол – почему?

Вы здесь

Сообщение об ошибке

Если руль вывернуть до упора, а затем выйти и посмотреть на машину спереди, то сразу заметно – одно колесо вывернуто сильнее, чем второе. Это не является неисправностью автомобиля, а наоборот, точно выверенный инженерный расчет. Так с какой же целью рулевое управление спроектировано именно таким образом?

Для чего колеса машины поворачиваются под разным углом?

Ответ прост. Представьте ситуацию – машина едет по кругу слева направо (по часовой стрелке), то ее правое переднее колесо будет двигаться по окружности, которая меньше за ту, которую будет описывать левое. Таким образом, при постоянной скорости машины колеса, которые находятся на одной оси будут крутиться с разной скоростью. В случае, когда бы колеса были повернуты под одним углом, то колесо, расположенное внутри, при стремлении двигаться, как и наружное, всегда проскальзывало бы и причиняло проскальзывание внешнего – в повороте управляемость машиной была бы непредсказуемой, а изнашивание шин – просто катастрофическим. Воочию это можно наблюдать на многоосных тележках прицепов и грузовиков: в повороте колеса движутся не поворачиваясь, с проскальзыванием, и в результате – неравномерный быстрый износ шин. Чтобы разрешить эти проблемы и обеспечить правильное вращение управляемых колес, они и вращаются под разными углами.

Каков расчет геометрии движения колес?

Задолго до массовой популяризации машин, возник вопрос о проскальзывании в повороте внутреннего колеса, поскольку такая же проблема наблюдалась и у конных повозок. Собственно говоря, рулевое управление такой повозкой, решающее эту проблему, в 1817 г. и дебютировало. Его придумал Г. Ланкеншпергер, а его агент Р. Аккерман в 1918 г. в Англии запатентовал. С тех времен принцип поворачивания колес на разные углы получил название «принцип Аккермана».

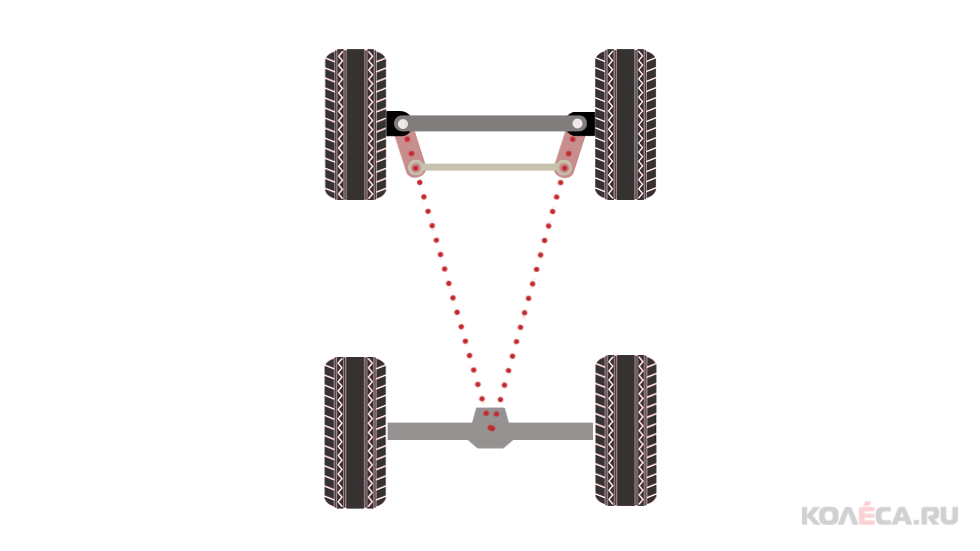

Чтобы гарантировать нужные углы вращения колес, геометрия рулевой трапеции вычисляется по одинаковой схеме. Согласно которой поперечная тяга руля короче оси управления и за нее смещена, а поворотные рычаги руля расположены на линии, которая находится между поворотной осью передних колес и центром задней оси машины.

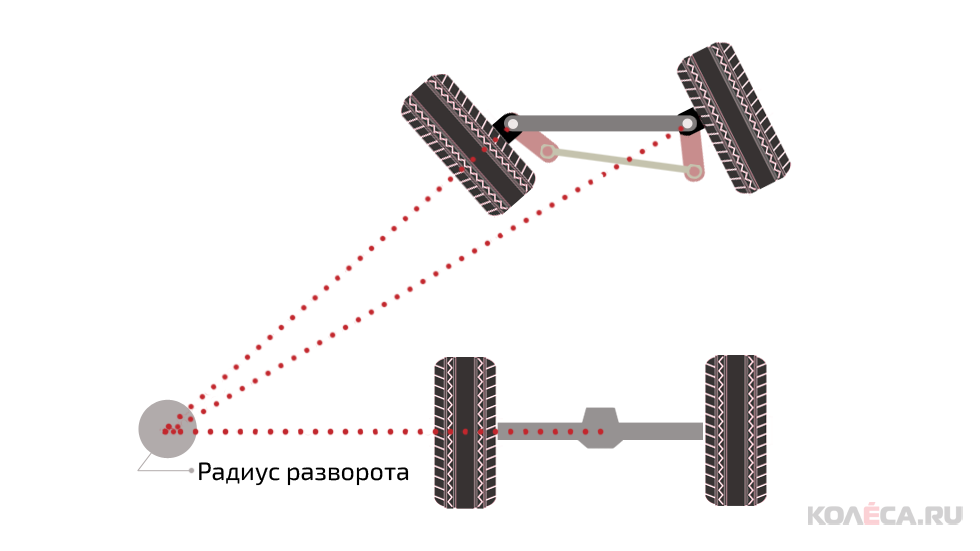

Колеса, в соответствии с такой схемой, при повороте оказываются развернутыми под разными углами – наружное меньше, чем внутренне. Центры окружностей, по которым вращаются колеса, при этом совпадают, а вот радиус окружности для колеса, находящегося спереди – это по факту радиус разворота машины «от бордюра до бордюра» с коррективом на ширину автошины.

В автоспорте такой подход может не совпадать: на некоторых гоночных машинах, например, ситуация с поворачиванием колес может даже быть противоположной для компенсирования в скоростных поворотах бокового увода колеса, а в дрифте колеса, находящиеся спереди, даже в поворотах пытаются сделать параллельными. Это необходимо для снижения износа передних автопокрышек, при их постоянном вращении в управляемом заносе. Такое решение – крайность и для обычных серийных авто не актуально.

Почему колеса при повороте руля поворачиваются на разный угол?

Если повернуть руль до упора, выйти из машины и посмотреть на нее спереди, можно заметить, что колеса повернуты под разными углами: одно вывернуто сильнее, чем другое. Но это не неисправность, а наоборот, точный инженерный расчет, который в этом году празднует свой юбилей – ему исполняется ровно 200 лет. Почему рулевое управление так спроектировано, и почему нельзя было бы сделать иначе?

О твет на этот вопрос лежит на поверхности: представьте себе, что автомобиль движется по кругу по часовой стрелке – в этом случае окружность, по которой будет двигаться переднее правое колесо, будет меньше, чем окружность, описываемая левым. Соответственно, при постоянной скорости автомобиля колеса на одной оси будут вращаться с разной скоростью. Если бы колеса были повернуты на одинаковый угол, то внутреннее колесо, стремясь двигаться так же, как наружное, постоянно проскальзывало бы и вызывало проскальзывание наружного – при этом поведение автомобиля в повороте было бы непредсказуемым, а износ шин – катастрофическим. Наглядно это можно видеть на многоосных тележках грузовиков и прицепов: не поворачивающиеся колеса в повороте движутся с проскальзыванием, и шины изнашиваются быстро и неравномерно. Соответственно, для решения этих проблем и обеспечения правильного движения управляемых колес по их траектории они и поворачиваются на разные углы.

Сама проблема проскальзывания внутреннего колеса в повороте была актуальна задолго до массового распространения автомобилей – ведь те же проблемы были и у конных повозок. Собственно, именно на конной повозке рулевое управление, решающее эту проблему, и дебютировало: в 1817 году его изобрел Георг Ланкеншпергер, а в 1918 году запатентовал в Англии его агент Рудольф Аккерман. С тех пор принцип поворота управляющих колес на разные углы в повороте так и называется – принцип Аккермана.

Чтобы обеспечить нужные углы поворота колес, геометрия рулевой трапеции рассчитывается по единой условной схеме. В ней поперечная рулевая тяга короче управляющей оси и смещена за нее, а поворотные рулевые рычаги лежат на линии между осью поворота передних колес и центром задней оси автомобиля. Для того, чтобы проще было понять это сложное на первый взгляд объяснение, достаточно взглянуть на простую схему ниже.

Соответственно, при повороте колес в такой схеме они оказываются повернуты на разные углы – внутреннее поворачивается больше, а наружное меньше. При этом центры окружностей, по которым движутся колеса, совпадают, а радиус окружности для наружного колеса — это фактически радиус разворота автомобиля «от бордюра до бордюра» с поправкой на ширину шины.

Стоит отметить, что изображение выше – схематическое, и рулевое управление автомобиля, разумеется, сложнее, чем то, что изображено на схеме. Однако общая геометрия справедлива для всех «гражданских» автомобилей.

В автоспорте подход может меняться: к примеру, на некоторых гоночных автомобилях ситуация с углами поворота колес может быть даже обратной для компенсации бокового увода колеса в скоростных поворотах, а в дрифте передние колеса стараются сделать параллельными даже в поворотах, чтобы снизить износ передних шин при постоянном движении в управляемом заносе. Но это – крайности, не актуальные для обычных серийных машин.

Кстати, в самом начале мы не зря упомянули не только разные пути, которые проходят в повороте колеса, но и разные скорости их вращения. Для того, чтобы обеспечить возможность вращения колес на одной оси с разными скоростями, как мы уже рассказывали, нужен дифференциал.

2.6 Основы движения задним ходом

Теперь, когда освоены основные упражнения учебного вождения и управление автомобилем уже не кажется чем-то совсем недоступным, настало время поговорить о движении задним ходом.

Как вы думаете, а для чего вообще нужен задний ход в автомобиле? Обычно на этот вопрос мне отвечают, что для того, чтобы развернуться или выехать откуда-либо.

А если машина движется по прямой, как стрела, по автомагистрали, уже целый час и впереди еще несколько часов такой же езды, водителю в этот момент нужен навык движения задним ходом? Большинство отвечают на этот вопрос, что нет, не нужен. На самом деле очень даже нужен. Во-первых, сам принцип движения передним ходом позволяет сосредотачивать своё внимание на том, что происходит, последовательно. То есть сначала человек собрался с мыслями и с Божьей помощью стартовал, потом посмотрел — а туда ли я еду, при этом забыв уже о педалях; затем выясняется, что дорога пошла вправо, а значит нужно крутить руль — всё внимание сосредотачивается на руле и т. д. и т. п.

Проблема в том, что в один момент времени внимание сосредоточено на чем-то одном в ущерб всему остальному. Представьте себе водителя, который думает о том, как бы ему не заглохнуть. Как вы думаете, ему в этот момент есть дело до дорожных знаков или пешеходов.

Так вот, упражнения, выполняемые задним ходом, на самом деле учат вас не разворачиваться, а дробить своё внимание. В отличие от движения передним ходом, когда всё-таки можно сначала немного покрутить руль, затем поработать педалями, а потом снова покрутить руль, при движении задним ходом просто невозможно делать всё по очереди.

Движение задним ходом требует от водителя, чтобы в один момент времени он помнил о педалях, видел траекторию движения, крутил руль, слышал мотор, смотрел в зеркала и т. д.

После того, как вы освоите движение задним ходом и снова поедете вперед, большая часть вашего внимания высвободится (поскольку двигаться передним ходом гораздо проще). Эту высвободившуюся часть внимания легко можно перенести на отслеживание дорожной обстановки, что значительно повысит вашу безопасность. При этом сам процесс управления автомобилем (нажатие на педали и вращение руля) будет доведен до автоматизма.

Во-вторых, двигаясь на автомобиле вперед, нужно уметь пользоваться зеркалами заднего вида как при перестроении влево или вправо, так и просто для того, чтобы каждые три—пять секунд делать обзор по зеркалам, чтобы понимать, что творится позади машины. В-третьих, при вождении на высокой скорости счет идет буквально на мгновения, поэтому способность молниеносно воздействовать на все органы управления автомобиля позволяет сэкономить уйму времени для принятия нужного решения и адекватного воздействия на дорогу. Нужно понимать, что, умея ездить задним ходом, вы будете еще более уверенно и безопасно двигаться передним ходом. Думаю, это довольно серьезная мотивация, не правда ли?

Очень часто, когда подходит время обучения заднему ходу, люди говорят: «О, нет. Этого я никогда не смогу сделать, это очень сложно!» На самом деле ничего сложного в этом нет. Нужно просто разобраться с основными проблемами, с которыми сталкивается человек на пути освоения движения задним ходом.

Первое, что нужно помнить при движении задним ходом, — это то, что когда автомобиль перемещается назад, его задняя ось едет первой. Поэтому все движения задним ходом нужно выполнять с мыслью о задней оси машины. Очень часто возникает путаница с тем, куда же крутить руль, чтобы добиться той или иной реакции — влево или вправо. Представьте себе, что мы смотрим на машину сверху и видим её колеса (рис. 2.74). Теперь давайте проанализируем, в какую сторону будет двигаться автомобиль задним ходом, если мы повернем руль вправо. Конечно, при таком положении управляемых колес передняя часть автомобиля вначале пойдет влево, но если мы сразу будем ду- мать о задней оси, то она, естественно, пойдет вправо. Поэтому правило можно озвучить так: «Куда хочу, туда кручу». То есть, хочу ехать вправо — кручу руль вправо, хочу влево — кручу влево. При этом на первом этапе обучения можно даже не обращать внимания на то, что при этом происходит с передней осью автомобиля.

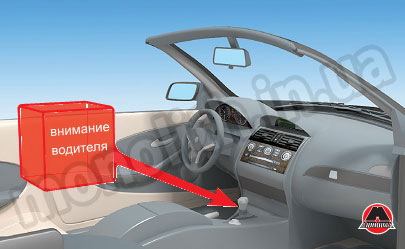

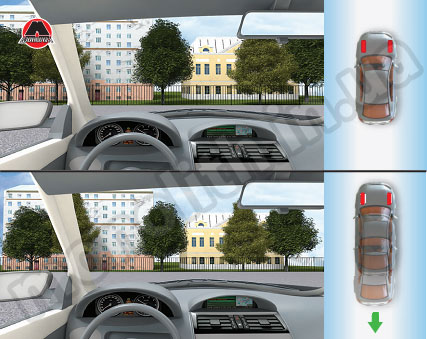

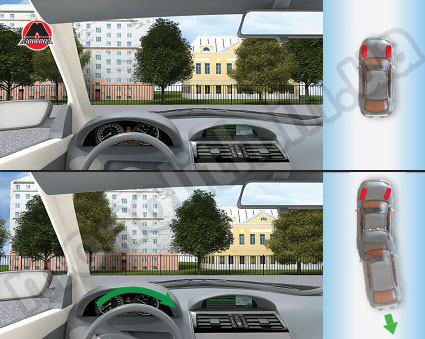

Очень часто перед началом движения водитель не знает, в каком положении находятся управляемые колеса его автомобиля, и положение руля при этом совсем ничем не может ему помочь. Многие для этой цели открывают дверь и выглядывают или даже выходят из автомобиля, чтобы посмотреть на колеса. Наверное, такой способ имеет право на жизнь, но с точки зрения экономии времени и адекватного воздействия на автомобиль в условиях реального движения — это неправильно. Поэтому для того, чтобы понять, в каком же положении находятся колеса, нужно использовать изображение в лобовом стекле. Если передние колеса автомобиля были прямыми, то при движении назад предметы перед лобовым стеклом начнут просто удаляться. Для того чтобы это заметить, достаточно проехать 15—20 сантиметров назад. Если колеса автомобиля были повернуты в какую-то из сторон, то при движении назад машина сместится по дуге и изображение в лобовом стекле уйдет в ту сторону, куда в это время направлены колеса (рис. 2.75). Таким образом, если представить, что машина стоит на месте, а асфальт перед ней мало того, что начинает отдаляться относительно полки лобового стекла, но еще и уходит влево или вправо, значит, передние колеса машины в это время также повернуты соответственно влево или вправо. Причем, если колеса вывернуты до упора, то изображение в лобовом стекле начнет уходить в соответствующую сторону очень резко.

При движении задним ходом нужно понимать, что автомобиль движется не так, как обычно — на поворот руля он реагирует с явным запаздыванием. Другими словами, при движении назад, после того, как водитель повернет руль в ту или иную сторону, машина еще некоторое время едет по прямой, а лишь затем, вспомнив, что нужно поворачивать, начинает поворачивать. И это зачастую вводит в заблуждение начинающего водителя. В связи с этим очень полезно помнить, какую траекторию машина выполнит при повороте руля на разные углы (рис. 2.76).

Я обычно рекомендую разделить положения руля на три части — поворот до упора, поворот на две трети до упора и поворот на треть. Так, если руль поворачивает из центрального положения до упора за полтора оборота, то, соответственно, такие положения будут при полутора оборотах, при одном полном обороте и при полуобороте руля. Получается, что если вывернуть руль до упора вправо, то заднее внутреннее к повороту колесо (в этом случае заднее правое), очертит окружность радиусом в два метра, а наружное к повороту колесо — радиусом два метра + ширина автомобиля. При этом положение кузова автомобиля относительно этих окружностей всегда будет проходить по касательной — как искры на колесе фейерверка. При двух третях выворота руля радиус поворота будет большим, при одной трети — еще большим, ну и при прямых колесах автомобиль поедет просто прямо назад. Такую сетку возможных траекторий очень полезно запомнить для того, чтобы знать, что если руль повернут на столько-то, то траектория движения автомобиля будет такой-то. После этого всё, что останется, — это мысленно приложить подходящую траекторию из памяти к реальной дорожной ситуации и повернуть руль на столько, сколько необходимо для выполнения данного маневра.

Когда мы ездили передним ходом, мы говорили, что поравнявшись средней стойкой с препятствием, можно поворачивать руль, то есть критерием возможности поворота передним ходом являлось прохождение средней стойки возле препятствия. Критерием же возможности поворота при движении задним ходом является прохождение заднего бампера по уровню препятствия. Стоит отметить, что зазор между бортом автомобиля и препятствием не должен быть меньше 30—40 сантиметров — это безопасный интервал, который очень хорошо можно проконтролировать с помощью зеркал заднего вида.

Другими словами, если препятствием на учебной площадке является фишка, то нужно поравняться с ней задним бампером и, если фишка при этом находится не ближе 30 сантиметров от автомобиля (рис. 2.77), можно смело поворачивать руль в её сторону, то есть, если фишка находится, например, слева, то и руль нужно поворачивать влево. После этого автомобиль опишет определенную дугу и объедет эту фишку.

При этом важно понимать, что, поскольку внутренний к повороту борт проходит возле фишки, то мы контролируем это, глядя в зеркало заднего вида. Однако не стоит забывать, что вся машина в это время разворачивается подобно вееру, а значит нужно проконтролировать также внешнюю диагональ, потому что, если, например, совершается поворот налево, а справа растет дерево, то случится очень неприятный сюрприз для водителя, не обратившего на это внимание.

Логичный вопрос — а что делать, если нет зазора в 30—40 сантиметров между бортом автомобиля и препятствием? Что если препятствие находится совсем близко к автомобилю? На самом деле ничего страшного в этом нет. Нужно понимать, что мгновенным центром разворота при движении задним ходом является внутреннее к повороту заднее колесо. Соответственно, если автомобиль поравняется с препятствием осью заднего колеса, а зазор при этом будет составлять всего пять сантиметров, то даже в этом случае можно спокойно поворачивать и машина спокойно его объедет.

Как же с места водителя определить, где находится задняя ось автомобиля? Всё очень просто. Если вы смотрите, обернувшись, внутри салона, то задняя ось находится примерно под подголовниками задних пассажиров. Если вы смотрите в наружное зеркало заднего вида, то это практически ручка задней двери. Если помните, когда мы обсуждали настройку наружных зеркал, то говорили, что необходимо настраивать зеркала так, чтобы в их нижнем углу были видны ручки задней двери. Если у вас двухдверный автомобиль (например, спортивное купе), то нужно найти соответствующие ориентиры в виде, например, выступающих арок или чего-то подобного. Таким образом, если автомобиль поравнялся ручкой задней двери (или другим выбранным ориентиром) с препятствием, то, даже если зазор между препятствием и бортом автомобиля составляет пять сантиметров, можно смело поворачивать руль в сторону препятствия — машина уверенно объедет его (рис. 2.79). Очень важно понимать, что зазор между автомобилем и препятствием — это видимый просвет по всей высоте автомобиля. Мало просто видеть препятствие в зеркале заднего вида. Нужно, чтобы между этим препятствием и машиной присутствовал просвет — только в этом случае автомобиль сможет объехать препятствие.

И еще один важный момент, который нужно учитывать при движении автомобиля назад. Наверняка, если вы уже пробовали ездить на машине задним ходом, то обратили внимание на то, что она начинает ехать как-то очень быстро. Это связано с конструктивными особенностями задней передачи механической коробки — она всегда мощнее первой передачи, то есть динамика разгона при прочих равных условиях на передаче заднего хода выше, чем на первой. Именно поэтому машина обычно очень мощно срывается назад, хотя при этом педалями мы делаем все те же самые действия.

В связи с этим, для того чтобы плавно тронуться задним ходом, необходимо придержать сцепление на сантиметр-полсантиметра ниже, чем, если бы вы делали это для первой передачи.

Кроме того, часто случается следующее: когда водитель движется задним ходом, он сильно передерживает сцепление и таким образом просто «спиливает» его, то есть изнашивает раньше времени. Как же ездить задним ходом медленно, долго и аккуратно, но при этом еще и не «убивать» сцепление? В общем-то, всё очень просто — ситуация, как и раньше, связана с подъемом педали сцепления. Как и раньше, мы поднимаем педаль и, чувствуя, что подняли высоковато, снова поджимаем. Однако, если поднимать педаль сцепления до точки срабатывания и тут же поджимать ее обратно (необязательно в пол, а просто чтобы вывести из зоны срабатывания), не дожидаясь реакции автомобиля, то машина, получив короткий импульс, катнется вперед и снова начнет терять скорость; как только вы почувствуете, что скорость начинает падать, нужно снова «подтолкнуть» автомобиль таким же образом — приподняв и тут же поджав педаль. «Подталкивая» машину снова и снова короткими импульсами работы сцепления, можно сколько угодно долго двигаться задним ходом, причем со скоростями полкилометра в час или того меньше. При этом сцепление будет изнашиваться значительно меньше.

Вот и всё, что нужно знать перед тем, как приступить к практическим занятиям по движению задним ходом на автомобиле, о чем мы поведем речь уже в следующем разделе нашей книги.