- Комплект методических указаний по выполнению практических работ по дисциплине «Устройство автомобилей».

- Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Устройство автомобиля»

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Настоящие методические указания являются руководством для выполнения студентами практических работ по МДК01.01 “Устройство Автомобилей”, целью практических работ является закрепление знаний по устройству автомобилей, а так же выполнению простых работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов. Практические работы по изучению конструкции автомобилей позволяют не только понять принцип работы систем и механизмов, из каких деталей они собраны, но и приобрести навыки по ремонту и замене изношенных деталей, так как студентам приходится снимать, разбирать, устанавливать эти узлы и механизмы на автомобиль. Тем самым прививаются первичные навыки по пользованию инструментами и приспособлениями, что в дальнейшем при изучении дисциплины “Ремонт автомобилей” безусловно пригодится.

- В данных методических указаниях практические работы посвящены изучению основных механизмов и систем автомобиля: кривошипно-шатунному механизму, газораспределительному механизму, системе смазки и охлаждения, системе питания, изучению трансмиссии, электрооборудования и др.

- Проводятся практические работы по рабочей программе вслед за теоретическими занятиями и являются завершающими в изучении тем и разделов, это позволяет точно понять конструкцию изучаемого механизма или системы и закрепить пройденный материал. Методические указания по практическим работам предназначены для полного курса изучения дисциплины и охватывают 3 семестра – второй и третий курс.

- С целью повышения эффективности выполнения практической работы, студентам даётся в методических указаниях пояснение к практической работе, где излагается теоретический материал по теме. Затем приводится конкретное задание, что студенты должны отразить в отчете по практической работе. В раздел методических указаний на каждую работу также дан порядок выполнения практической работы, где порой подробно описаны действия студентов по снятию, демонтажу и монтажу тех или иных механизмов. Для получения оценки за практическую работу студенты должны ответить на поставленные контрольные вопросы, основные приведены в разделе – контрольные вопросы. А для этого приводится литература для подготовки с указанием страниц изучаемого учебника. Перед выполнением практической работы студентам необходимо ознакомиться с правилами безопасного выполнения практической работы, в которых конкретизируется опасность работ в каждой практической работе. Студент должен быть ознакомлен с общими правилами безопасности выполнения практических работ.

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

- Отчёт о практическом занятии выполняется в письменном виде, в тетради для практических работ .

- Рекомендуемыеисточники информации:

Комплект методических указаний по выполнению практических работ по дисциплине «Устройство автомобилей».

Министерство образования, науки и молодежной политики

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Краснодарский информационно-технологический техникум »

по выполнению практических работ по дисциплине

для специальности 23.02.03

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

цикловой комиссией Зам.директора ГБПОУ КК « КИТТ»

________________________________ по УМР_______________ С.А.Колмычок

________________________________ «____»________________2018 г.

«____» _______________ 2018 г.

______________/ Литвинова Н.Т. /

В комплекте методических указаний приведено описание практических работ, содержание и методика их выполнения, с основами теории ТО автомобилей, даны рекомендации оснащенности рабочих мест необходимым оборудованием, технические условия по диагностированию автомобилей. Все разделы иллюстрированы, снабжены таблицами и справочными данными.

Методические указания по выполнению практических работ с образцами заданий составлен в помощь преподавателям и студентам техникума. Указания составлены в соответствии с государственными требованиями к разработке методических указаний для студентов, по проведению практических работ и практических занятий по техническим специальностям.

Разработал преподаватель Николаенко Сергей Юрьевич

Указания по подготовке и проведению лабораторных

и практических работ.

Основная цель лабораторных и практических работ – способствовать закреплению теоретических знаний студентов, развитию практических навыков при выполнении работ по техническому диагностированию и применению современного технологического оборудования, определению причин отказов и неисправностей механизмов и агрегатов автомобилей.

Лабораторные работы выполняются в соответствии с планом-графиком, разработанным на основании календарно-тематического плана преподавателя-руководителя. Учебная группа делится на бригады и организуется фронтальный метод выполнения работ после изучения соответствующих тем на теоретических занятиях.

К выполнению практических работ допускаются только те студенты, которые прошли инструктаж на рабочих местах и расписались в журнале по технике безопасности.

Каждая работа имеет четко составленное задание, где указаны цель и назначение работы, и рассчитана на выполнение в течение одного занятия.

Студенты, зная по графику, какую работу им предстоит выполнить, должны готовиться к ней самостоятельно. Домашняя подготовка студентов должна выразится в выяснении цели и задач, поставленных в работе, в ознакомлении с содержанием всей работы и последовательностью ее выполнения, в знакомстве с оборудованием и приборами, используемыми в процессе выполнения работы, правила и обращения с ними, в повторении теоретического материала и в выполнении заготовки бланка-отчета.

Перед выполнением работ со студентами проводится вводное занятие по методике и технологии выполнения работ, правилами пользования приборами, инструментом, приспособлениями.

На рабочем месте должно находится только то оборудование, которое необходимо для выполнения данной работы. После принятия студентами рабочего места и ознакомления с оборудованием, приборами и инструктивными картами, они должны получить разрешение от преподавателя на выполнение работы.

В процессе выполнения работы отсчеты показаний измерительных приборов следует производить внимательно и аккуратно. Замер производится одновременно всеми наблюдателями по сигналу одного из членов бригады. Нельзя допускать записи наблюдений «на память» спустя некоторое время после окончания работы.

Предварительные результаты выполнения работы должны сообщаться руководителю занятий, который дает разрешение на окончание работы или предлагает выполнить ее вновь.

По окончании работы каждая бригада производит уборку рабочего места и сдает оборудование и приборы.

Отчет по каждой лабораторной работе должен содержать выводы о техническом состоянии обслуживаемого (диагностируемого) агрегата, с указанием всех выявленных дефектов и способ их устранения.

При составлении отчета таблицы, схемы и рисунки следует выполнять аккуратно с использованием стандартных обозначений.

Практическая работа №1.

Контрольный осмотр двигателя.

1 Цель работы: Практическое приобретение студентами навыков и умений производить контрольный осмотр и прослушивание работы двигателя; определять и устранять по внешним признакам и диагностическим параметрам неисправности и отказы.

2 Оборудование и документация: Стенды с рабочими двигателями ВАЗ 2101; ВАЗ 2114; «Ситроен» ; стетофонендоскоп; комплекты водительского инструмента; технологические карты; газоанализатор ГАИ-1; мотор-тестер .

3 Пояснение к работе: Все виды технического обслуживание автомобиля включают в себя контрольно-диагностические работы, где контрольный осмотр двигателя является составной частью и должен выполняться квалифицированно, в полном объеме и отвечать требованиям технического контроля (РД-200-РСФСР-15-0179-83).

Техническое состояние двигателя внутреннего сгорания определяется совокупностью измеряемых (выходных) параметров, характеризующих работоспособность механизмов, узлов и деталей. Основными задачами диагностирования двигателя являются: прогнозирование его работоспособности и определение остаточного моторесурса (путем сравнения измеренных параметров с допустимыми). Экономически невыгодно эксплуатировать двигатель, у которого потеря работоспособности составляет 30…40 %. Запрещено выпускать на линию автомобили с повышенным содержанием уровня окиси углерода или дымностью отработавших газов.

Основными причинами изменение технического состояние двигателя являются износ деталей цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма, увеличение зазоров и нарушение герметичности в соединениях, отказ приводных и вспомогательных приборов. Существенное влияние на потерю работоспособности двигателя оказывают скоростные, нагрузочные и температурные режимы работы, качество применяемых горюче-смазочных материалов, своевременное и качественное выполнение работ технической диагностики, технического обслуживания (ТО) и ремонта.

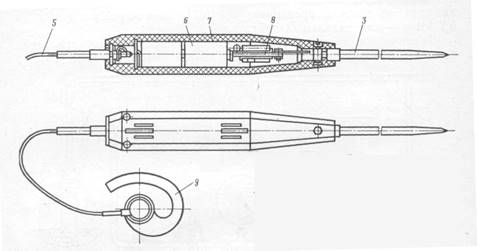

Стуки и шумы в двигателях определяют прослушиванием при помощи электронного или акустического стетофонендоскопов, представленных на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Электронный стетоскоп:

1 – стержень; 2 – провод; 3 – элементы питания; 4 – корпус; 5 – пре-образователь; 6 – телефон.

Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Устройство автомобиля»

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по организации практических работ

МДК 01.01. УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Для специальности СПО

23.02.03 « Техническое обслуживание

и ремонт автомобильного транспорта »

Форма обучения – очная, А-16

Срок обучения 3 года 10 месяцев

Уровень подготовки: базовый

Организация-разработчик: ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Махнев Д.В., преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум», г. Богданович

Рассмотрены на заседании Методического совета ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум»

протокол № ____ от «____» ________________ 20___ г.

Председатель:_________________ / Е.В. Снежкова

Методические указания по организации практической работы студентов разработаны на основании рабочей программы учебной дисциплины МДК 01.01 «Устройство автомобиля», по специальности 23.02.03 « Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта »

3 Рекомендуемые источники

4 М етодические указания к выполнению практических работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящие методические указания являются руководством для выполнения студентами практических работ по МДК01.01 “Устройство Автомобилей”, целью практических работ является закрепление знаний по устройству автомобилей, а так же выполнению простых работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов. Практические работы по изучению конструкции автомобилей позволяют не только понять принцип работы систем и механизмов, из каких деталей они собраны, но и приобрести навыки по ремонту и замене изношенных деталей, так как студентам приходится снимать, разбирать, устанавливать эти узлы и механизмы на автомобиль. Тем самым прививаются первичные навыки по пользованию инструментами и приспособлениями, что в дальнейшем при изучении дисциплины “Ремонт автомобилей” безусловно пригодится.

В данных методических указаниях практические работы посвящены изучению основных механизмов и систем автомобиля: кривошипно-шатунному механизму, газораспределительному механизму, системе смазки и охлаждения, системе питания, изучению трансмиссии, электрооборудования и др.

Проводятся практические работы по рабочей программе вслед за теоретическими занятиями и являются завершающими в изучении тем и разделов, это позволяет точно понять конструкцию изучаемого механизма или системы и закрепить пройденный материал. Методические указания по практическим работам предназначены для полного курса изучения дисциплины и охватывают 3 семестра – второй и третий курс.

С целью повышения эффективности выполнения практической работы, студентам даётся в методических указаниях пояснение к практической работе, где излагается теоретический материал по теме. Затем приводится конкретное задание, что студенты должны отразить в отчете по практической работе. В раздел методических указаний на каждую работу также дан порядок выполнения практической работы, где порой подробно описаны действия студентов по снятию, демонтажу и монтажу тех или иных механизмов. Для получения оценки за практическую работу студенты должны ответить на поставленные контрольные вопросы, основные приведены в разделе – контрольные вопросы. А для этого приводится литература для подготовки с указанием страниц изучаемого учебника. Перед выполнением практической работы студентам необходимо ознакомиться с правилами безопасного выполнения практической работы, в которых конкретизируется опасность работ в каждой практической работе. Студент должен быть ознакомлен с общими правилами безопасности выполнения практических работ.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Отчёт о практическом занятии выполняется в письменном виде, в тетради для практических работ .

В результате практических занятий студент приобретает:

(освоенные профессиональные компетенции)

Основные показатели результатов подготовки

Формы и методы контроля

ПК 1.1Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

-выбор методов организации и технологии проведения ремонта автомобилей;

-диагностика технического состояния и определение неисправностей автомобилей;

— подбор технологического оборудования для организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

— выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений и инструментов.

Экспертная оценка деятельности при выполнении и защите практических работ ,внеаудиторной, самостоятельной работы и других видов текущего контроля.

Защита практических работ

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

— качество анализа технического контроля автотранспорта;

— демонстрация качества анализа технической документации;

-проведение контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей с соблюдением правил по технике безопасности и охране труда;

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

-демонстрация навыков разработки технологических процессов ремонта деталей и узлов автомобилей;

— определение неисправностей агрегатов и узлов автомобилей;

— выбор профилактических мер по предупреждению отказов деталей и узлов автомобилей;

Общие требования к оформлению практических работ

Вариант работы определяется порядковым номером студента в журнале учебных занятий.

Внеаудиторнаяработа выполняется на двойном тетрадном листе в клетку.На которомдолжны быть написаны: название работы, фамилия, имяи номер группы студента.

Необходимо оставлять поля 20 мм с одной стороны листа для замечаний преподавателя. При оформлении работы студент не должен пользоваться красными или зелеными чернилами или пастой.

Выполнение заданий должно сопровождаться краткими пояснениями.

Выполненные студентом письменные практические работы проверяются преподавателем в день проведения работы. Каждая работа оценивается по универсальной шкале.Процент результативности по количеству баллов и критерии оценивания приводится на каждое практическое задание.

Технология оценивания направлена на измерение освоенных отдельных знаний и умений и предполагает индивидуальный подход к оцениванию подготовленности обучающегося по критериям соответствия освоенным компетенциям:

— обучающийся может выполнять конкретную деятельность (1 балл);

— может, но выполняет не в полном объеме (0,1 -0,9 баллов);

— еще не может выполнять (0 баллов).

Учитываются следующие основные требования — уровень знаний и умений, позволяющий решать практические задачи, уровень практических навыков и отношение к объекту деятельности.

На оценку влияют также уровень (полнота и аккуратность) оформления работы, владение Международной системой единиц измерения — СИ.

Критерии пятибалльной оценки:

— оценка «5» (отлично) выставляется за задание, выполненное на 90 – 100 % при условии методически и арифметически верного решения, четкого и аккуратного оформления работы;

— оценка «4» (хорошо) выставляется за задание, выполненное на 80 – 89,9 %, при условии методически верного решения, при наличии незначительных ошибок;

— оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за задание, выполненное на 70 – 79,9 %, при наличии незначительных ошибок в методике расчетов, которые, однако, искажают результат работы;

— оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется за выполнение задания с существенными ошибками в методике расчетов. Либо при неполном (менее 69,9 %) решении, не дающим представления о системности знаний студента по данному вопросу.

Рекомендуемыеисточники информации:

Богатырев А. В. Учебное пособия для студентов по специальности 150200./ Богатырев А. В. — Автомобили и автомобильное хозяйство, 2015 г. — 495с.

Карташов В.П. Техническое проектирование АТП. Пособие для дипломного проектирования. / В.П. Карташов. — М.: Транспорт, 2014 г,

Борзых. И. О. Пособие для дипломного проектирования. Борзых. И. О. -М.: Транспорт, 2014 г. — 360 с.

Лузанов В. В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Пособие для дипломного проектирования, 2014 г.

Рубец Д. А., Шухов О. К. Системы питания автомобильных карбюраторных двигателей./ Рубец Д. А., Шухов О. К. М., «Транспорт», 2014 г. -283 с.

Автоальянс. Продажа автомобилей и запчастей. Режим доступа: http://www.autoopt.ru/auto/encyclopedia/truck/zil/mark/zil-431410/;

HELPIKS . ORG . Продажа шин для автомобиля. Режим доступа: http://helpiks.org/3-8263.html

TRANSPORTSENSE . Продажа шин для автомобиля. Режим доступа: http :// www . transportsense . ru / transens -412-1. html

RIGHT TRANSPORT . Продажа запчастей для автомобилей. Режим доступа: http :// www . righttransport . ru / rtos -177-1. html

Transpo Stand . Перевозки. Режим доступа: http :// www . transpostand . ru / rantas -582-1. html

TRANSPORTLVE . Режим доступа: http :// www . transportsolve . ru / skes -441-1. html

TRANSPORTLVE . Режим доступа: http :// www . transportso lve.ru/ske-430.html

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ

Практическая работа № 1,2

Зарядка аккумуляторных батарей.

Цель работы: Получить знания об устройстве аккумуляторной батареи и способах ее зарядки.

Пояснение к практической работе: Батарея 6СТ-55А состоит из шести последовательно соединенных элементов, напряжением 2 В. Они размещены в общем полупрозрачном корпусе из полипропилена, разделенном перегородками на шесть секций. Крышка корпуса также изготовлена из полипропилена и приварена к корпусу, образуя вместе с ним неразборный моноблок.

Решетки пластин аккумуляторной батареи отлиты из свинцового сплава с малым содержанием сурьмы. Это позволило уменьшить саморазряд батареи в эксплуатации и замедлить процесс испарения воды из электролита. В результате увеличился пробег автомобиля между очередными обслуживаниями батареи. Краткая техническая характеристика батареи:

Номинальная емкость при 20-часовом режиме разряда и температуре электролита 25°С в начале разряда , А*ч…55

Сила тока разряда при 20-часовом режиме разряда, А………2,75

То же при стартерном режиме и температуре электролита минус 18°С, А..255

Приведение сухозаряженной батареи в рабочее состояние. В запасные части батареи поступают без электролита в сухозаряженном исполнении. Чтобы привести такую батарею в рабочее состояние, отвертывают пробки и снимают с них уплотнения или срезают вентиляционные выступы. Затем небольшой струей через воронку заливают в батарею электролит плотностью 1,27…1,29 10 2/см³ (при температуре 20°…25° С) для умеренного климата или 1,22…1,24 2/см³ — для южных районов.

Выдерживают батарею 20 мин, чтобы пластины и сепараторы пропитались электролитом. Затем проверяют напряжение батареи без нагрузки и плотность электролита. Если напряжение не менее 12,5 В, то она готова для работы. При напряжении меньше 12,5 В, но больше 10,5 В батарея должна быть подзаряжена до напряжения, указанного заводом-изготовителем. При напряжении меньшем или равном 10,5 аккумуляторная батарея бракуется.

Заряжать батарею после заливки электролита следует обязательно, если она хранилась более 12 мес. с даты выпуска или если первоначальная эксплуатация батареи будет происходить в тяжелых условиях: в холодную погоду, с частыми пусками двигателя и т.д. В результате пропитки сепараторов и пластин уровень электролита в батарее неизбежно понизится. Поэтому, прежде чем устанавливать батарею на автомобиль, доводят уровень до нормы, доливая электролит той же плотности, что и в начале заливки.

Поддержание батареи в работоспособном состоянии . Проверка уровня электролита. Уровень электролита должен находиться между метками «MIN» и «MAX» , нанесенными на полупрозрачный корпус аккумуляторной батареи. При эксплуатации батареи уровень электролита постепенно понижается, так как испаряется вода, входящая в его состав. Поэтому надо через каждые 4 мес. проверять его уровень. Не допускается эксплуатация аккумуляторной батареи с уровнем электролита ниже метки «MIN». Для восстановления уровня электролита необходимо доливать только дистиллированную воду.

Если точно установлено, что причиной низкого уровня является выплескивание, то доливать необходимо электролит той же плотности, что и оставшийся в элементе батареи. Если уровень выше нормы, то электролит необходимо отобрать резиновой грушей.

Проверка степени разряженности батареи. Для определения степени разряженности при отказе батареи, а так же через каждые 4 мес. измеряют автомобильным денсиметром плотность электролита и сравнивают ее с данными таблицы:

Степень разряженности батареи в %

Плотность электролита при температуре 20°

Если батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50 % летом, то ее следует снять с автомобиля и подзарядить.

Во время измерения плотности следят за тем, чтобы на поверхность батареи, кузов и на другие детали не попал электролит, вызывающий коррозию, утечку тока и т. п.

Плотность электролита зависит от температуры. С ее изменением на каждые 15°С плотность изменяется приблизительно на 0,01 г/см3. Поэтому если температура электролита отличается от 25°С, то к показаниям денсиметра следует прибавлять или отнимать температурную поправку:

Температура электролита (°С)

Чтобы не получить ошибочных результатов, плотность электролита не замеряют в следующих случаях.

1. если его уровень не соответствует норме;

2. когда электролит слишком горячий или холодный. Оптимальная температура электролита при измерении плотности 15-25°С;

3. сразу после доливки дистиллированной воды. Следует выждать, пока электролит перемещается. Если батарея разряжена, то для этого может потребоваться даже несколько часов;

4. после нескольких включений стартера. Следует выждать, пока установится равномерная плотность электролита в элементе батареи;

5. при «кипящем» электролите. Следует переждать, пока пузырьки в электролите, набранном в пипетку денсиметра, поднимутся на поверхность.

Если при измерении плотности электролита обнаружится, что она чрезмерно высокая (1,3 г/см3 и выше), то необходимо отобрать часть электролита из элемента, долить взамен дистиллированной воды, выждать пока электролит перемешается и снова замерить плотность.

Если плотность электролита низкая, то после отбора его из элемента долить электролит плотностью 1,40 г/см3.

Произвести зарядку аккумуляторной батареи.

В отчете о практической работе записать порядок проведенных работ.

Порядок выполнения практической работы:

Заряд аккумуляторной батареи:

снять АКБ с автомобиля.

Очистить батарею, особенно ее верхнюю часть.

Подключить к клеммам АКБ провода зарядного устройства.

Установить силу тока на зарядном устройстве (если не автомат) 2,75 А и вывернуть пробки.

При зарядке батареи необходимо периодически проверять температуру электролита и не допускать ее повышения выше 40°С. Если температура достигнет 40°С, то следует уменьшить наполовину зарядный ток или прервать зарядку, и охладить батарею до 27°С. Заряд прекращается, когда начинается обильное выделение газа во всех отсеках батареи, а напряжение и плотность электролита в течение последних 3 ч заряда будут оставаться постоянными.

Плотность электролита заряженной батареи при 25°С должна быть (1,28± 0,01) г/см3 для районов с умеренным климатом и (1,23±0,01) г/см3 для тропиков.

После корректировки плотности электролита продолжают зарядку батареи еще в течение 30 мин для перемешивания электролита. Затем отключают батарею и через 30 мин замеряют его уровень во всех элементах. Если уровень электролита отличается от нормы, то его доводят до рекомендуемой величины, как указано выше.

Отключить зарядное устройство. Навернуть пробки на АКБ и установить батарею на автомобиль.

Как расшифровывается маркировка АКБ?

Как проводится приведение сухозаряженной батареи в рабочее действие?

В каком случае необходимо производить зарядку АКБ?

При приготовлении электролита, что заливают первоначально, дистиллированную воду или серную кислоту?

Что доливают до необходимого уровня АКБ?

Оборудование и инструмент применяемый при выполнении практической работы:

1. Набор гаечных ключей

А. Г. Пузанков «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. И. Ц. «Академия» 2011 стр. 211-217.

Правила безопасного выполнения работы:

Особенно осторожно необходимо быть с электролитом, серной кислотой. Работы по доливке проводите в резиновых перчатках, не допускайте попадания электролита на одежду, кожу, лакокрасочное покрытие, на детали и агрегаты моторного отсека. Не оставляйте тряпки вблизи с клеммами АКБ, подключенными к зарядному устройству. Работы проводите в помещении хорошо проветренном. Используемую тряпку после протирки грязи и электролита утилизируйте.

Практическая работа № 3,4.

Ознакомление с устройством генераторов переменного тока.

Цель работы: Изучение конструкции генератора переменного тока и понятия принципа работы источника тока.

Пояснение к практической работе: Генератор, приводимый во вращение от двигателя, преобразует механическую энергию в электрическую. От генератора питаются все потребители при работающем двигателе, и обеспечивается заряд аккумуляторной батареи.

Поскольку частота вращения генератора зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя, которая меняется в широких пределах, то для поддержания заданного напряжения генератора в нагрузке применяют регулятор напряжения. В генератор встроен блок полупроводниковых выпрямителей для преобразования тока в постоянный.

При домашней подготовке ознакомьтесь с устройством генератора. В отчете о практической работе опишите устройство генератора и работе его основных узлов, деталей и агрегатов.

Порядок выполнения практической работы :Для разборки генератора застопорите шкив 14 и съемником спрессуйте его. Отсоедините провод от штекера «В» регулятора напряжения 11. Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы «30» генератора и отверните винты крепления регулятора напряжения. Извлеките регулятор напряжения совместно с щеткодержателем из генератора. Отверните крепление конденсатора 7 и снимите его. Отверните гайки стяжных болтов и снимите крышку 18 и ротор. Отверните гайки винтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора, и извлеките статор 20 из крышки 1 генератора. Отверните винт 4 крепления выпрямительного блока, отсоедините от колодки штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок 2.

Проверьте техническое состояние сборочных единиц генератора. Если щетки износились и выступают меньше, чем на 5 мм, то необходимо заменить щеткодержатель с щетками и регулятором напряжения.

Назначение регулятора напряжения

Принцип работы генератора

Оборудование и инструмент применяемый при выполнении практической работы:1. Набор гаечных ключей

3.Приспособление для проверки регулятора напряжения

В. К. Вахламов «Автомобили». М. И. ц. «Академия»

2003 г. Стр. 647…655

Правила безопасного выполнения практической работы:

Предотвращайте скатывание и падение деталей. Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения практических работ.

Практическая работа №5

Цель работы: Научиться определять причину неисправности и производить ремонт электрооборудования.

Пояснение к практическому занятию:

Для подключения потребителей энергии к источнику питания на автомобиле применяется однопроводные схемы соединения. У такой схемы к потребителю подводится только один провод — от источника питания, а роль второго провода выполняет масса автомобиля. С массой соединены: выводы источника питания, АКБ и генератор. Благодаря такому соединению повышается устойчивость кузовных деталей к электрохимической коррозии.

Номинальное напряжение у источников и потребителей 12В, однако в зависимости от конкретных условий эксплуатации напряжение возможно в пределах 11-14В. В этих пределах потребители должны сохранять работоспособность.

Система освящения и сигнализации

Схема контрольно измерительных приборов

Система дополнительного оборудования.

При эксплуатации автомобиля возможны случаи: кротких замыканий из-за повреждения изоляции проводов, в результате чего резко повышается напряжение и сила тока, и если не принять защитных мер, это может привести к: быстрому разряду АКБ, перегреву проводов, оплавлению из изоляции, и возгоранию автомобиля.

Для защиты от коротких замыканий имеются плавкие предохранители, расположенные в монтажном блоке. Наибольшее число предохранителей устанавливается в системе освещения, так как имеют самую осветляющую и протяжную сеть проводов, поэтому, больше всего повержены повреждениям и замыканию на массу.

В некоторых системах вообще нет предохранителей, т.к. безотказная работа которых требуется в аварийных ситуациях, например в системе зажигания, цепь пуска, цепь заряда аккумуляторной батареи и др.

При перегорании предохранителей рекомендуется проверить цепи, которые он защищает, найти неисправность, и только тогда заменить предохранитель.

Для соединения источников потребителей электроэнергии в общую схему на автомобиле применяются гибкие низковольтные провода, типа ПВА, которые выдерживает воздействие масла, бензина и работает от — 40…150. Токопроводящее жило изготовлено из большого числа мягких медных проволочек.

Чтобы различать провода и прослеживать их соединение, изоляция проводов выполнена разноцветной, кроме того, возможны спиральные или долевые линии разного цвета — таким образом, в жгутах не встречаются два провода (одинаковых), чем больше сила тока, тем больше поперечное сечение провода.

Провода на автомобиле соединены в жгуты, и вся сеть разделена на несколько жгутов, которые устанавливаются независимо.

В современных автомобилях, электропроводка собрана в шины (полупрозрачные), которые позволяют легко укладывать в салоне автомобиля и обнаружить повреждения. Плоские жгуты удобнее монтировать, особенно под обивкой кузова, в них легче искать повреждения. Из-за лучших условий охлаждения возможно применение проводов с меньшим сечением.

Жгуты крепятся на автомобиле хомутами или липкой лентой.

Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения практических занятий.

1.Перечислите системы электрооборудования?

2.Какое номинальное напряжение источников и потребителей?

3.Для чего нужны плавкие предохранители?

Оборудование и инструмент применяемый при выполнении практической работы:1. Набор гаечных ключей

2.Учебный стенд системы зажигания

3.Учебный стенд контрольно измерительных приборов

А.Г. Пузанков “Автомобили. Устройство автотранспортных средств”

М.И.У “Академия” 2011

Практическая работа № 6,7,8,9,10.

Изучение системы зажигания.

Ознакомить студентов с двумя системами зажигания: контактно- транзисторной и бесконтактной системой зажигания.

Пояснение к практической работе:

Рабочая смесь (бензин-воздух) в цилиндрах двигателя воспламеняется электрической искрой, образующейся между электродами свечи зажигания.

Искрообразование происходит в момент, когда поршень находится после такта сжатия в зоне ВМТ.

Для этого к свече подается ток высокого напряжения – 8…20 кв.

Система зажигания предназначена для формирования импульсов высокого напряжения. В систему зажигания входит комплекс приборов, обеспечивающих получение импульсов и распределение по цилиндрам.

На автомобилях применяют контактную, контактно-транзисторную и на современных автомобилях – бесконтактную систему зажигания.

Рассмотрим контактно-транзисторную систему зажигания, принципиальная схема которой представлена на рисунке 34.1.

Силовой транзистор, работающий в ключевом (да — нет) режиме, управляется не прерывателем, а от специальных бесконтактных датчиков. В транзисторной системе зажигания используется катушка зажигания с раздельной первичной и вторичной обмотками. Первичная обмотка катушки зажигания 3 одним концом подключена через дополнительный резистор к контактам выключателя 9 (замка) зажигания и далее к аккумуляторной батарее 1. Второй конец первичной обмотки подключен через эмиттерно- коллекторный переход силового транзистора 2 к «массе». Базовый электрод транзистора соединен с датчиком 10, который формирует электрические импульсы, открывающие запертый транзистор 2, когда поршень занимает в цилиндре позицию, соответствующую моменту необходимости воспламенения рабочей смеси. Ток через открытый транзистор и катушку зажигания получает высокое напряжение и поступает на распределитель.

Так же как и в классической контактной системе зажигания, датчик 10 и распределитель 4 жестко связаны между собой с распределительным валом двигателя. Бегунок 5 при вращении распределяет электрические импульсы по высоковольтным проводам на свечи 6.

В генераторных и коммутаторных датчиках управления моментом открывания силового транзистора используются магнитоэлектрический эффект. Наиболее распространены магнитоэлектрические датчики, работающие по принципу эффекта холла, представленные на рисунке 34.2.

При прохождении окна в роторе 1 между магнитом 2 и датчиком (интегральная микросхема 4) происходит периодическое формирование и усиление 5 электро — движущей силы.

Конструктивно в деталях контактно-транзисторная система зажигания представляет собой соединение свечей зажигания 57 (рис. 34.3), датчика- распределителя 56, коммутатора 58,

катушки зажигания 59, аккумуляторной батареи 62, выключателя зажигания 61, монтажного блока 60.

При включении зажигания напряжение от аккумуляторной батареи подается на клемму «+Б» катушки зажигания 59, затем на штекер 4 коммутатора 58 и от штекера 5-к бесконтактному датчику 18. При запуске двигателя экран датчика холла вращается, и датчик выдает импульсы на штекер 6 коммутатора, а тот преобразует их в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Ток, протекающий по ней, создает вокруг витков обмотки магнитное поле. В момент прерывания тока магнитное поле резко сжимается и пересекая витки обмотки индуктирует в ней ЭДС порядка 22 – 25 кВ. Ток высокого напряжения идет к центральной клемме 4 датчика – распределителя зажигания, затем через контакты ротора 25 к боковому электроду 6 , и далее к свече зажигания, создавая искровой разряд между ее электродами.

Для получения максимальной мощности и экономичности двигателя необходимо воспламенять рабочую смесь несколько ранее прихода поршня в ВМТ, чтобы сгорание закончилось при повороте коленчатого вала на 10-15º после ВМТ. Поэтому каждой частоте вращения коленчатого вала двигателя необходим свой угол опережения зажигания. Начальный угол опережения зажигания составляет 1º±1º при частоте вращения коленчатого вала 750- 800 мин-1. С увеличением частоты вращения угол опережения зажигания должен увеличиваться, а с уменьшением частоты – уменьшаться. Эту задачу выполняет центробежный регулятор опережения зажигания.

При высокой частоте вращения грузики регулятора опережения под действием центробежных сил поворачиваются относительно своих осей, упираются язычками в ведомую пластину и, преодолевая натяжение пружин, поворачивают ее вместе с экраном в направлении вращения валика на угол а, и датчик раньше выдает импульс, т.е. опережение зажигания увеличивается. При снижении частоты вращения центробежные силы уменьшаются, и пружины поворачиваю ведомую пластину вместе с экраном против направления вращения валика, т.е. опережение зажигания уменьшается.

При изменении нагрузки на двигатель изменяется содержание остаточных газов в цилиндрах двигателя. При больших нагрузках, когда дроссельные заслонки карбюратора полностью открыты, содержание остаточных газов в горючей смеси низкое, поэтому смесь сгорает быстрее и зажигание должно происходить позже. При снижении нагрузки на двигатель (прикрытие дроссельных заслонок) содержание остаточных газов увеличивается, смесь горит дольше и зажигание должно происходить раньше. Корректировку угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель выполняет вакуумный регулятор опережения зажигания.

На диафрагму регулятора опережения действует разрежение, передаваемое из зоны над дроссельной заслонкой первичной камеры карбюратора. Когда дроссельная заслонка закрыта (холостой ход двигателя), отверстие, откуда берется разрежение, оказывается выше кромки дроссельной заслонки, над которой нет разрежения, поэтому вакуумный регулятор не работает. При небольших открытиях дроссельной заслонки в зоне отверстия появляется разрежение, которое передается к вакуумному регулятору. Диафрагма оттягивается и тягой поворачивает опорную пластину датчика против направления вращения валика датчика — распределителя зажигания. Опережение зажигания увеличивается. По мере дальнейшего открытия дроссельной заслонки (увеличение нагрузки) разрежение уменьшается, и пружина отжимает диафрагму в исходное положение. Опорная пластина датчика поворачивается в направлении вращения валика распределителя зажигания и опережение зажигания уменьшается.

Бесконтактная система зажигания представлена на рисунке 34.4 и имеет ряд преимуществ, и прежде всего не имея подвижно-контактной группы, исключается искрение и подгорание передающих контактов.

В системе зажигания не используется традиционный распределитель. Здесь применяется четырехвыводная катушка зажигания 5, состоящая из двухвыводных катушек зажигания, объединенных в один блок. Управление током в первичных обмотках катушек зажигания осуществляет контроллер 6, получающий информацию от датчиков и использующий два мощных транзисторных вентиля.

Система зажигания не имеет подвижных деталей, поэтому не требует обслуживания и не нуждается в регулировках.

В системе зажигания применяется метод распределения искры, называемый методом холостой искры. Цилиндры двигателя объединены в пары 1–4 и 2–3, искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах: в цилиндре, в котором заканчивается такт сжатия (рабочая искра), и в цилиндре, в котором происходит такт выпуска (холостая искра).

В связи с постоянным направлением тока в обмотках катушек зажигания ток искрообразования у одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой, а у второй – с бокового на центральный.

Управляет зажиганием в системе контроллер. Датчик положения коленчатого вала подает в контроллер опорный сигнал, на основе которого контроллер рассчитывает последовательность срабатывания катушек в модуле зажигания. Для точного управления зажиганием контроллер использует следующую информацию:

– частота вращения коленчатого вала;

– нагрузка двигателя (массовый расход воздуха);

– температура охлаждающей жидкости;

– положение коленчатого вала;

Установка угла опережения зажигания определяется и устанавливается блоком управления двигателем (контроллером), основанного на сигналах от различных датчиков и выключателей.

Контроллер (блок управления двигателем) изменяет установку угла опережения зажигания согласно частоте вращения двигателя, количеству поступающего воздуха, температуре охлаждающей жидкости и другим условиям.

Ознакомиться с устройством системы зажигания, а так же с деталями, входящими в состав системы на демонстрационном стенде. Дать описание работы двух систем зажигания в отчете о практической работе и изобразить две схемы зажигания.

Порядок выполнения практической работы:

На демонстрационном автомобиле осмотреть элементы системы зажигания, расположенные в моторном отсеке и в салоне автомобиля. На учебном стенде осмотреть устройство системы зажигания: контактно-транзисторной и бесконтактной.

Расскажите устройство контактно-транзисторной системы зажигания.

Расскажите устройство бесконтактной системы зажигания.

Принцип работы датчика холла

как происходит регулировка угла опережения зажигания в датчике- распределителе?

Какую информацию использует контроллер (блок управления двигателем) при управлении зажиганием?

Устройство катушки зажигания в бесконтактной и контактно- транзисторной системе зажигания.

Оборудование и инструмент применяемый при выполнении практической работы:

1.Учебный стенд контактной системы зажигания

2.Учебный стенд контактно-транзисторной системы зажигания

3.Учебный стенд бесконтактной системы зажигания

4.Учебный стенд электронной системы зажигания

Литература:А. Г. Пузанков «Автомобили. Устройство автотранспортных средств». М. И. Ц. «Академия» 2006 стр. 227-246.

Правила безопасного выполнения практической работы:

Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения практических работ.

Практическая работа № 11,12,13

Регулировка системы зажигания

Цель работы: Изучить контактно-транзисторную и контактную системы зажигания. Пояснение к выполнению практической работы

Системы зажигания обеспечивают воспламенение рабочей смеси в порядке работы цилиндров двигателя. Системы зажигания бывают: контактные, контактно-транзисторные и бесконтактные.

Контактно-транзисторная система состоит из: датчика-распределителя зажигания 5 (рис.35.1), коммутатора 4, катушки зажигания 3, свечей зажигания 6, выключателя зажигания 1 и проводов высокого напряжения с помехо-подавительными наконечниками, цепь питания первичной обмотки катушки зажигания прерывается электронным коммуникатором.

Управляющие импульсы на коммутатор подаются от бесконтактного датчика, расположенного в датчике-распределителе зажигания. Порядок 1-3-4-2.

Датчик-распределитель зажигания — четырехискровой, неэкранированный с вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Имеет встроенный микроэлектронный датчик, выдающий импульсы напряжения при прохождении через его паз стального экрана с прорезями.

Коммутатор преобразует управляющие импульсы датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания — с разомкнутым магнитопроводом, маслонаполненная, герметизированная.

Выключатель зажигания с противоугонным устройством и с блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания.

В системе зажигания не используется традиционный распределитель. Здесь применяется четырехвыводная катушка зажигания 5 (рис.35.2), состоящая из двух двухвыводных катушек зажигания,

объединенных в один блок. Управление током в первичных обмотках катушек зажигания осуществляет контроллер, получающий информацию от датчиков и использующий два мощных транзисторных вентиля.

Система зажигания не имеет подвижных деталей, поэтому не требует обслуживания и не нуждается в регулировках.

В системе зажигания применяется метод распределения искры, называемый методом холостой искры. Цилиндры двигателя объедены в пары 1-4 и 2-3, искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах: в цилиндре в котором происходит такт выпуска (холостая искра). В связи с постоянным направлением тока в обмотках катушек зажигания ток искрообразования у одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой, а у второй – с бокового на центральный. В системе зажигания применяются свечи типа А17ДВРМ или их зарубежные аналоги. Управляет зажиганием в системе контроллер. Датчик положения коленчатого вала подаёт в контроллер опорный сигнал, на основе которого контроллер рассчитывает последовательность срабатывания катушек в модуле зажигания. Для точного управления зажиганием контроллер использует следующую информацию:

-частота вращения коленчатого вала

-нагрузка двигателя (массовый расход воздуха)

-температура охлаждающей жидкости

-положение коленчатого вала

так регулировка бесконтактной системы зажигания осуществляется через компьютер в контроллере (блоке управления двигателем ЕСМ).

А регулировка контактной и контактно-транзисторной системы производится при техническом обслуживании путем изменения угла опережения зажигания.

При домашней подготовке изучить схемы систем зажигания, какие в них входят приборы, нарисовать в отчете две схемы системы зажигания.

На практической работе с помощью прибора стробоскопа выставить момент зажигания согласно инструкции на прибор, поворачивая датчик-распределитель.

Порядок выполнения практической работы:

Проверка момента установки зажигания, начальный угол опережения зажигания рекомендуемый заводом изготовителем для двигателя ВАЗ-2108: при использовании бензина АИ-93,АИ-95-0-2º; при использовании бензина АИ-91-2-0º

совмещение метки на маховике со срединным (длинным) делением шкалы соответствует углу опережения 0º (рис.35.3).

Завести двигатель, «прогреть», подсоединить одну клемму прибора стробоскоп к «массе» , а второй к высоковольтному проводу, проверить установку момента зажигания. Регулировка угла зажигания без стробоскопа производиться так:

Ослабить 3 гайки крепления датчика-распределителя к головке блока, при работающем двигателе, поворачивая распределитель, добиться максимальных оборотов, повернуть на 0,5…1 деление датчика-распределителя в «минус», затянуть гайки крепления: при езде в момент резкого нажатия на педаль акселератора при скорости 60 км и 4 передачи должны возникать звуки детонации. Если продолжительность звуков не более 2…5 секунд и автомобиль набирает мощность — угол опережения зажигания установлен верно. Если звуки не слышны или продолжительность звуков более 5 секунд, необходимо соответственно регулировать зажигание установкой в «минус» или «плюс» положение датчика-распределителя.

1. из каких приборов состоит бесконтактная система зажигания и как она работает?

2. из каких приборов состоит контактно-транзисторная система зажигания и как она работает?

3. Как можно изменить угол опережения зажигания на двигателях?

4. Как можно изменить угол опережения зажигания на двигателях?

5. к чему приводит раннее зажигание?

6. к чему приводит позднее зажигание?

7. как повлияет на работу двигателя повышенный зазор в свечах и в прерывателе?

Оборудование и инструмент применяемый при выполнении практической работы:

1. Набор гаечных ключей

А.Г. Пузанков «Автомобили. Устройство автотранспортных средств « М.И.Ц

Правила безопасного выполнения задания:

Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения практических работ. При работающем двигателе не касайтесь руками до элементов системы зажигания (катушки зажигания, высоковольтных проводов и свечей).

Не отсоединяйте клеммы АКБ при работающем двигателе. Не проводите показ и проводку цепи зажигания «на искру».

Практическая работа № 14,15,16

Ознакомление с тяговым реле и механизмом привода стартера на ВАЗ-2108

Изучить конструкцию и принцип работы стартера 29.3708, применяемого на автомобилях ВАЗ-2108. А также изучить устройство тягового реле с обгонной муфтой.

Пояснение к практической работе:

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока. На автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 устанавливают стартеры смешанного возбуждения с торцевым расположением щёток коллектора. Щётки торцевого коллектора устанавливают в траверсе. Щётки изготавливают из медно-графитового материала с добавлением олова и свинца.

Вал якоря вращается в двух металлокерамических подшипниках скольжения. Задний подшипник запрессован в крышку стартера со стороны коллектора, передний же вынесен из корпуса стартера и установлен в картере сцепления.

Над корпусом электродвигателя стартера расположен электромагнитный механизм привода. Он представляет собой катушку с обмоткой 8 (рис. 36.1), внутри которой может перемещаться в осевом направлении якорь 7. С обеих сторон якоря установлены тяги. С помощью тяги 7 через качающуюся серьгу происходит связь рычага 5 перемещения муфты с шестернёй.

Муфта свободного хода передаёт крутящий момент от вала стартера коленчатому валу двигателя во время пуска, а после пуска двигателя работает в режиме обгона и автоматически разъединяет стартер и двигатель.

В зависимости от конструкции в наружной обойме муфты имеются три или четыре клиновидных паза переменной ширины, в которых расположены ролики 1. Они постоянно отжимаются в узкую часть клиновидного пространства (паза) с помощью плунжера 2 и пружины 3, что обеспечивает заклинивание внутренней и наружной обойм.

При пуске двигателя и передаче вращения от наружной обоимы к внутренней степень заклинивания усиливается. После пуска двигателя, когда шестерня 16 и внутренняя обойма 4 получают вращение от зубчатого венца маховика, силы трения в зоне контакта ролика с внутренней обоймой увлекают ролик в широкую часть клиновидного пространства. Обоймы расклиниваются, т.е. прекращается передача крутящего момента и вращения между ними.

При домашней подготовке изучить принцип работы стартера и устройство узлов и механизмов стартера, применяемого на автомобилях с передним приводом.

На практической работе разобрать стартёр для изучения устройства. В отчёте о практической работе описать устройство стартёра, втягивающего реле, обгонную муфту.

Порядок выполнения практической работы:

Осмотрите стартёр в сборе и сравните с изображением на плакате.

Отверните гайку на нижнем контактном болту тягового реле 8 ( рис. 36.3) и отсоедините от него вывод обмотки статора. Отверните винты крепления тягового реле и снимите его. Отсоедините якорь 7 реле от рычага 6 привода. Выньте резиновую заглушку с шайбой из передней крышки. Отверните винты и снимите защитный кожух 11. Снимите стопорную шайбу 10, выверните стяжные болты и отсоедините корпус 16 с задней крышкой 9 от передней крышки 5 с якорём 17. Отверните винты крепления выводов обмотки статора к щёткодержателям и отсоедините корпус от задней крышки. Снимите пружины 14 и щётки 15. Снимите стопорное 1 и ограничительное 2 кольца и отсоедините якорь от привода 3. Расшплинтуйте и выньте ось 4 рычага из передней крышки. Отсоедините рычаг 6 от привода и выньте привод 3 из передней крышки. Привод разбирается после снятия со ступицы муфты стопорной шайбы. Для разборки тягового реле отверните винты крепления его крышки и отпаяйте выводы обмоток от штекера «50» и от наконечника, закреплённого на нижнем контактном болту тягового реле. После разборки продуйте детали сжатым воздухом и протрите.

Сборку произвести в обратном порядке.

Объясните принцип работы стартёра

Назовите основные части стартера

Объясните принцип работы обгонной муфты

Объясните принцип работы приводного механизма

Оборудование и инструмент применяемый при выполнении практической работы:1. Набор гаечных ключей

2.Учебный стенд работы стартера

3.Электродвигатель, тяговое реле, механизм привода

А.Г. Пузанков «Автомобили. Устройство автотранспортных средств»

И.Ц. «Академия» 2006 Стр. 249…252.

Правила безопасного выполнения практических работы:

Работы ведите на верстаке, не допускается вести разборку стартера на руках, на «весу». Снятые части, винты, гайки укладывать на чистое свободное место верстака в порядке разборки. Допускается работать в перчатках. Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения практических работ.

Практическая работа № 17,18

Ознакомление с кинетической схемой работы приборов.

Цель работы: Изучить кинематические схемы привода основных приборов приборной панели. Понять, как устроены датчики и как они передают показания.

Пояснение к работе:

Контрольно-измерительные приборы предназначены для контроля за состоянием и работой основных агрегатов и систем автомобиля. Приборы размещаются на панели перед водителем и снабжены подсветкой. К основным контрольно- измерительным приборам относятся указать температуры охлаждающей жидкости, указатель давления масла, указатель уровня топлива, амперметр и спидометр. Все приборы дистанционные и состоят из двух частей: датчика и приёмника (рис. 37.1)

Указатель температуры охлаждающей жидкости (рис. 37.2)

При работе непрогретого двигателя, когда температура охлаждающей жидкости не превышает 400С, сопротивление терморезистора 1 составляет около 400 Ом. Поэтому через катушку L1 проходит ток небольшой силы, а через последовательно соединённые катушки L2 и L3 проходит ток, примерно в 4 раза больший, так как они соединены с резистором 14, сопротивление которого не превышает 100 Ом. Вследствие этого результирующий магнитный поток всех трёх катушек удерживает стрелку указателя приёмника около деления 40 шкалы.

С повышением температуры сопротивление терморезистора значительно уменьшается. При температуре охлаждающей жидкости 800С оно достигает 140 Ом, а при 1100С снижается до70 Ом.

По мере прогрева двигателя сила тока в катушке L1 увеличивается, а сила тока, проходящего черех катушки L2 и L3, остается без изменения, вследствие чего результирующий магнитный поток всех трёх катушек поворачивает магнитный диск 8 и стрелку 6 относительно шкалы приемника вправо (в сторону повышения температуры).

Указатель давления масла. Магнитоэлектрический указатель давления масла или воздуха является прибором для измерения давления масла в смазочной системе двигателя.

Указатель давления масла (рис. 37.3) состоит из реостатного датчика, установленного в смазочной магистрали двигателя, и приёмника, расположенного на щитке прибора. В корпусе 5 датчика установлена гофрированная мембрана 4 со штоком 2 и рычагом 6.

Принцип работы прибора состоит в том, что в зависиммости от величины давления масла в камере 1 измеряется прогиб мембраны 4 и положение ползунков, а следвательно, и сопротивление обмотки реостата.

Это приводит к изменению силы тока в катушках, что, в свою очеред, изменяет положение стрелки приёмника.

Приёмник указателя давления масла по всему устройству и принципу действия аналогичен приёмнику указателя температуры охлаждающей жидкости. При отключённой от источника тока цепи указателя стрелка приёмника отклоняется влево от нулевого деления шкалы вследствие взаимодействия двух постоянных магнитов 14 и 17. Один из них (дисковый) соединён со стрелкой 15.

Указатель уровня топлива

При полном топливном баке и включённой цепи указателя обмотка реостата включена полностью, и через катушку L2 проходит ток небольшой силы, сила тока в катушке L1 и её магнитный поток достигают максимальной величины, вследствие этого под действием результирующео магнитного поля катушек L1, L2 и L3 повернется дисковый магнит 2 и связанная с ним стрелка 3 вправо к делению «П» шкалы.

По мере расхода топлива уровень его в баке понижается, при этом поплавок 14 опускается, и ползунок 12 перемещается вверх, уменьшая тем самым сопротивление обмотки 11 реостата. Вследствие этого сила тока в катушке L2 увеличивается, а в катушке L1 уменьшается, и результирующий магнитный поток поворачивает дисковый магнит 2 и стрелку 3 в сторону меньшего деления шкалы. При понижении уровня топлива примерно до 1/8 уровня полного бака поплавок 14, опускаясь, замыкает контактные пластины 17,мкоторые включают сигнальную лампу 18.

Указатели топлива в баке (рис. 37.4)

При домашней подготовке изучить принцип работы датчика указателя температуры, датчика давления масла, датчика уровня топлива в топливном баке. На практической работе извлечь датчик уровня топлива и изучить его, а также сравнить с изображением на плакате.

В отчете по практической работе изобразить общую схему включения контрольно-измерительных приборов и описать принцип работы датчиков.

Порядок проведения практической работы:

Для снятия датчика уровня топлива:

Бак должен быть наполнен топливом не более чем наполовину;

Отключаем “минус” от АКБ;

Снимаем подушку заднего сидения;

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза (винта);

Снимаем крышку люка;

Ключом “17” отворачиваем штуцер на трубке подачи топлива, снимаем уплотнительное кольцо и отводим трубку в сторону;

Аналогично отводим штуцер сливного трубопровода и отводим в сторону;

Головкой на “7” отворачиваем восемь гаек крепления прижимного кольца, и снимаем его;

Аккуратно поднимаем узел, и, выводя поплавок датчика из отверстия бака, снимаем бензонасос с датчиком уровня топлива;

Осматриваем датчик уровня топлива и бензонасос и устанавливаем в бензобак в порядке обратном разборке, но при этом узел в бак устанавливают, чтобы стрелка на фланце указывала на заднюю часть автомобиля.

Какие измерительно-контрольные приборы относятся к основным приборам?

Принцип работы датчика температуры охлаждающей жидкости?

Какой принцип работы датчика давления масла?

Какой принцип работы датчика уровня топлива?

Как работают приёмники указателей?

Оборудование и инструмент применяемый при выполнении практической работы:

2.Учебный стенд работы приборов

3.Датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, датчик уровня топлива

А.Г. Пузанков “ Автомобили. Устройство автотранспортных средств”

И.И.Ц. “Академия”2006 Стр.265…273

Правила безопасного выполнения практической работы.

При извлечении топливного насоса с датчиком уровня топлива необходимо отключить электросистему автомобиля, сняв с АКБ клемму “минус”. Работы проводить предельно осторожно, т.к. открытое топливо и малейшая искра может привести к возгоранию. Не допускать падения предметов в открытый бак. Руководствоваться общими требованиями к безопасному выполнению практических работ.

Практическая работа №19,20

Замена ламп в приборах освещения. Регулировка фар.

Цель работы: Приобрести необходимые навыки по замене ламп в фарах автомобилей и регулировке уровня света в фарах.

Пояснение к практической работе: лампы, применяемые в фарах автомобилей, имеют следующую маркировку. В условном обозначений типа лампы (ГОСТ 2023-75) буквы и числа обозначаются: А – автомобильная, МН – миниатюрная, С – софитная, число, следующее за буквами- номинальное напряжение (В) или номинальную силу света (кд), числа, стоящие после знака «+», — номинальную мощность (Вт) или номинальную силу света (кд) второго тела накала, числа после второго тире- отличительную особенность лампы от базовой модели, например однонитевая А12-21-3 ; двухнитевая А12-45+40. Лампы для фар с европейским светораспределением имеют цоколь P45t/41, форма которого позволяет использовать лампу в отражателях с фокусным расстоянием 22 и 27 мм для номинального диаметра оптического элемента 136 и 170 мм соответственно. Срок службы ( продолжительность горения ) автомобильных ламп в зависимости от их типа составляет от 200 до 400 ч. При увеличении напряжения срок службы ламп резко сокращается.

Недостаток автомобильных ламп для фар является потемнение колбы лампы за счет испарения вольфрама с нити лампы, что приводит к снижению ее светотехнических характеристик и срока службы. Для замедления испарения вольфрама колба лампы заполняется инертным газом (азот, криптон и др.). В галогенных автомобильных лампах в колбу вводят пары галогенов (йод, бром) или их соединений. В колбе лампы возникает галогенный цикл, определяемый следующей обратимой реакцией между испаряющимся в нити вольфрамом и галогеном в колбе лампы: W+nBr Brn. Указанная реакция может протекать, когда температура колбы достигает 4500 С, что требует ее изготовлять меньших размеров и из кварцевого стекла.

Общий вид галогенных ламп показан на рис. 38.1. Однонитевые лампы H1и H3 применяют в противотуманных фарах и прожекторах, а двухнитевую лампу H4 – в фарах головного света. Галогенные лампы могут использоваться только в фарах, конструкция которых предусматривает их применение.

Замену ламп в фарах производить согласно инструкции на автомобиле. Регулировку света фар осуществляется вращением винтов 1и 2 (рис. 38,2) , который поворачивает оптический элемент в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Удобнее всего регулировать фары с помощью передвижных оптических приборов. Если их нет, то регулировку можно проводить с помощью экрана.

Полностью заправленный и снаряженный автомобиль с нагрузкой 75 кгс на сиденье водителя устанавливают на ровной горизонтальной площадке в 5 м от гладкой стены или какого либо экрана (щит размером около 2×1 м ) так, чтобы ось автомобиля была ему перпендикулярна. Перед разметкой экрана следует убедиться, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качнуть автомобиль сбоку, что бы установить пружины подвесок.

Удобнее всего регулировать фары с помощью передвижных оптических приборов. Если их нет, то регулировку можно проводить с помощью экрана.

На экране чертят (рис. 38,3) вертикальные линии: осевую О и линии А и В, проходящие через точку Е, соответствуют центрам фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проводят линию 1 и ниже ее на 65 мм линию 2 центров световых пятен. Устанавливают ручку гидрокорректора фар (если он имеется) на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.

Включают ближний свет фар. Последовательно, сначала для правой фары (левая закрывается куском картона или темной ткани, либо отключается), а затем для левой (правая закрыта) регулируют винтами 1 и 2 световые пучки фар. У правильно отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совпадать с линией 2 (см. рис. 38,3), а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен с линиями А и В.

На практической работе произвести замену одной из ламп фары автомобиля. Посмотреть, как производится регулировка света фар преподавателем. В отчете практической работе нарисовать схему регулировки света фар.

Порядок выполнения практической работы:

Замену ламп в фаре автомобиля проведите на демонстрационной фаре в следующем порядке:

Установите демонстративный автомобиль на контрольную площадку и произведите регулировку света фар винтами 1и 2(рис.38,2) .

Как производится регулировка света фар автомобиля?

Как производится замена ламп в фарах?

Оборудование и инструмент применяемый при выполнении практической работы:

1. Набор гаечных ключей

3.Оптический рибор для регулировки фар

А.Г. Пузанков “Автомобили. Устройство автотранспортных средств”

М.И.У “Академия” 2006 стр. 257-261

Практическая работа №21,22

Замена ламп в приборах светосигнализации.

Цель работы: Научиться определять причину неисправности и производить замену ламп в фаре стоп-сигнала, указателя поворота и указателя заднего хода.

Пояснение к практическому занятию:

Лампы. В зависимости от назначения лампы делятся на лампы фар ближнего и дальнего света, передних, задних и боковых фонарей, противотуманных фар, плафонов внутреннего освещения и щитка приборов. Автомобильные лампы выполняют одно- и двухнитевыми. Лампы, предназначенные для установки в фары (рис. 15.2), изготовляют преимущественно двухнитевыми. Лампы состоят из колбы 1, нити 3 ближнего света, нити 2 дальнего света, экрана 4, фланца 5, цоколя 6 и контактных выводов 7. Лампы характеризуются потребляемой мощностью, расположением нитей накала и конструкцией фокусирующего цоколя 6, обеспечивающего при помощи фланца 5 точное расположение нитей накала относительно фокуса отражателя.

Широкое применение находят двухнитевые лампы с фокусирующим фланцем (рис. 15.2, а), у которых для получения двух световых потоков дальнего и ближнего света нить 2 располагают в фокусе отражателя (дальний свет), а нить 3 — вне его фокуса (ближний свет). Включая одну или другую нить, водитель переключает фары на дальний или ближний свет. На многих автомобилях применяют двухнитевые лампы с обозначением: А12-45+40 (рис. 15.2, б). Буква А указывает, что лампа автомобильная, цифра 12 означает напряжение в вольтах, а последние две пары цифр — мощность в ваттах каждой нити накаливания.

Распространение получили также фары с асимметричным распределением ближнего света. Такие фары обеспечивают лучшую освещенность правой части дороги и уменьшают возможность ослепления водителя встречного транспорта. Это достигается расположением нити 3 ближнего света выше и левее оптической оси отражателя, установкой экрана 4 перед нитью ближнего света и улучшенным светораспределением рассеивателя.

Нити ламп изготовляют из вольфрамовой проволоки, допускающей температуру нагрева до 2 8000С. Для уменьшения испарения вольфрама колбы ламп мощностью до 3 Вт делают вакуумными, а свыше 3 Вт — наполняют инертными газами (смесь 96 % аргона и 4 % азота).

Широкое применение находят галогенные лампы, особенностью которых является наличие в среде инертного газа галогенов (обычно паров йода или брома) или их соединений. Галогенные лампы (рис. 15.2, в, г) отличаются меньшими размерами колбы, повышенной, примерно в 1,5 — 2 раза, яркостью вследствие повышения температуры накала до 3 300°С и увеличенной на 20. 30 % освещаемостью дороги и объектов. В блок-фарах автомобилей ВАЗ-2107, -2109, -2110 и других используют галогенные лампы-колбы типа АКГ12-60+55. Такие лампы обладают не только повышенной световой отдачей, но и увеличенным сроком службы.

Порядок работы будем изучать на автомобиле ВАЗ-21118 «Калина» по замене перегоревших ламп в заднем фонаре.

Открыть капот и снять клемму «-»;

Открыть багажник и отогнуть обивку за задним фонарем;

Отсоединить колодку заднего жгута проводов от проводки заднего фонаря;

Протолкнуть наружу уплотнитель жгута проводов;

Отверните 3 гайки шпилек крепления фонаря;

… и, выверните проводку фонаря из отверстия, снять фонарь с автомобиля;

Извлечь из фонаря патрон с лампой;

Заменить перегоревшую лампу и установить фонарь в обратном снятию порядке.

Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения практических занятий.

1.Перечислите приборы освящения и световой сигнализации?

2.Назовите типы и устройство автомобильных ламп?

3.Как заменить перегоревшие лампы в заднем фонаре?

Оборудование и инструмент применяемый при выполнении практической работы:

1. Набор гаечных ключей

2.Учебный стенд приборов системы освящения

3.Лампы фар ближнего и дальнего света, передних, задних и боковых фонарей, противотуманных фар, плафонов внутреннего освещения и щитка приборов

А.Г. Пузанков “Автомобили. Устройство автотранспортных средств”

М.И.У “Академия” 2003.

Практическая работа №23,24

Регулировки звукового сигнала, хода стеклоочистителей.

Цель работы: Изучить устройство звукового сигнала и механизма привода стеклоочистителей, понять, как производится регулировка звука сигнала и хода щёток стеклоочистителей.

Пояснение к практической работе:

Звуковые сигналы, устанавливаемые на автомобилях, по характеру звучания можно разделить на шумовые и тональные. Уровень громкости (звуковое давление) автомобильных сигналов составляет 85–125 дБ, а частота звучания составляет 200–400 Гц. Сигналы монтируются на автомобиле с помощью рессорной подвески, что обеспечивает их лучшие звуковые характеристики.

Конструкция рупорного тонального звукового сигнала приведена на рис. 40.1, б. Ток поступает в обмотку 5 электромагнита через контакты 11. Магнитное поле обмотки притягивает якорь 6 с мембраной к сердечнику 7. Якорь толкателем 8 связан с пружиной 9. При перемещении якоря толкатель 8 размыкает контакты, ток в цепи обмотки исчезает, и якорь под усилием мембраны возвращается в исходное положение, контакты замыкаются и цикл повторяется. Регулировка сигнала производятся регулировочными гайками 12. Поворот по часовой стрелке приводит к уменьшению силы тока и увеличению частоты колебаний. Потребляемый сигналом ток не более 7 А. Зазор а между якорем и сердечником (0,95 ± 0,05 мм) регулируется прокладками. На автомобиль устанавливаются в комплекте два тональных сигнала среднего и высокого тонов. Конструкция сигналов среднего и высокого тонов одинакова, кроме толщины мембраны, зазора между якорем и сердечником (0,95 ± 0,95 мм для среднего и 0,7 ± 0,05 мм для высокого тона) и резонаторов.

Очиститель ветрового стекла состоит из моторедуктора (электродвигателя с редуктором), рычагов и щеток. Электродвигатель очистителя с возбуждением от постоянных магнитов, трехщеточных, с двумя скоростями вращения. Для защиты электродвигателя от перегрузок в очистителе установлен термобиметаллический предохранитель, а для уменьшения радиопомех служат конденсаторы и дроссели.

Очиститель работает в трех режимах:

I режим – прерывистый, обеспечивается электронным реле К6, установленным в монтажном блоке. Это реле также включает моторедуктор очистителя (малую скорость) при включении омывателя ветрового стекла;

II режим – постоянный, с малой скоростью движения щеток;

III режим – постоянный, ускоренный;

При домашней подготовке к практической работе изучить и нарисовать в отчёте конструкцию звукового сигнала. На практической работе описать действия по снятию моторедуктора стеклоочистителя.

Порядок выполнения практической работы:

Снять моторедуктор стеклоочистителя с автомобиля.

Принцип работы звукового сигнала и способ регулировки звука?

Как производят снятие стеклоочистителя?

Где устанавливают на автомобиле звуковой сигнал и мотор стеклоочистителя?

Оборудование и инструмент применяемый при выполнении практической работы:

1. Набор гаечных ключей

В.К. Вахламов «Автомобили»

М. И.ц. «Академия» 2006г. Стр. 727-729, стр. 765-771

Практическая работа №25,26

Ремонт электропроводки автомобиля

Цель работы: Изучить и приобрести навыки по ремонту электропроводки автомобиля.

Пояснение к практической работе:

Для подключения потребителей электроэнергии к источникам питания на автомобиле применяется однопроводная схема соединения, подводится только один провод от источника питания, а роль второго провода выполняет масса автомобиля. Это позволяет сокращать расход проводов и уменьшает трудоемкость монтажа. Также с массой соединены отрицательные выводы источников питания – АКБ и генератора. Это позволяет повысить устойчивость кузовных деталей к электрохимической коррозии. Номинальное напряжение бортовой системы 12В, однако напряжение может колебаться в пределах от 11 до 14,5 В и в этих пределах должно сохранять свою работоспособность электрооборудование.

Все электрооборудования делят на следующие системы:

4.Сиситема освящения и сигнализации

5.Контрольные приборы и датчики

Включением и работой всех систем управляет соответствующие выключатели и реле, а большинство потребителей включает замок зажигания (за исключением звукового сигнала, стоп сигнала в задних фонарях, розетка для переносной лампы, освещение салона и аварийная сигнализация).

При эксплуатации автомобиля возможны случаи коротких замыканий из-за повреждения изоляции проводов или узлов электрооборудования. Они вызывают резкое увеличение силы тока в короткозамкнутой цепи, что может привести к быстрому разряду АКБ, перегреву проводов, оплавлению изоляции, загоранию обивки автомобиля. Для защиты от коротких замыканий на автомобиле имеются плавкие предохранители, представляющие собой тонкую пластинку из легкоплавкого сплава.

Предохранители по конструкции бывают стержневые и штыковые, также на предохранителе маркируется максимально допустимая сила тока.

При перегорании какого-либо предохранителя рекомендуется проверить цепи, которые он защищает, устранить неисправность, вызвавшую перегорание, а затем поставить новый предохранитель.

Наибольшее количество предохранителей установлены в системе освещения, т.к. она имеет самую разветвленную и протяженную сеть проводов, поэтому часто происходит замыкание с массой. Электродвигатели защищены: очистители ветрового и заднего стекол – дополнительно защищены от перегрузок термобиметаллическими предохранителями. В некоторых системах вообще нет предохранителей — ответственные системы, работа которых необходима в аварийных ситуациях ( система зажигания, система пуска, цепь заряда АКБ, включение ближнего и дальнего света).

Соединяют источники питания и потребители гибкие провода ПВА (поливинилхлоридный пластик), стойкие к воздействию масла, бензина и имеющие работоспособность от -40 оС до 110 оС. Токопроводящая жила проводов представляет собой скрутку из мягких медных проволочек. Чтобы различать провода в жгутах и легко прослеживать их соединения, изоляция сделана разноцветной, и даже с продольными и спиральными полосками для увеличения цветности. Обычно провод, соединяющий с массой – черного цвета или белый с черной полоской.

Для облегчения монтажа все провода объединены в жгуты. Отдельные жгуты легче изготавливать, проще устанавливать на конвейере и заменять при ремонте. Провода в жгутах соединены липкой лентой, связаны нитями или выполнены в виде плоских жгутов из прозрачного поливинилхлоридного пластика. Плоские жгуты удобнее монтировать особенно под деталями обивки кузова, легче искать повреждения, а также лучшие условия для охлаждения проводов. Всего на автомобиле 8…10 жгутов. К кузову жгуты крепятся пластмассовыми хомутами или липкой лентой. На концах проводов для подключения к узлам электрооборудования и соединения проводов между собой применяются штекерные разъемы. В разъем может входить от 1 до 24 штекеров. Размер штекера зависит от протекаемого тока. У наиболее ответственных соединений наконечники проводов зажимаются гайками для увеличения надежности: к клемме АКБ, клеммы генератора, силовой болт стартера, провода низкого напряжения к катушке зажигания.

Ремонт электропроводки заключается в обнаружении обрыва цепи, замены целиком жгута или ликвидации обрыва. Соединение проводов (ликвидации обрыва) производится путем:

1.Отключить клемму «масса» АКБ

2.Очистить изоляцию на концах оборванных проводов

3.Произвести скрутку и спайку оборванных проводов

4.Заизолировать место соединения проводов липкой лентой, изолентой или кембриком, заранее одетым на концы проводов.

5.Уложить соединенный провод в жгут, и закрепить жгут на автомобиле

6.Сединить клемму «-» с АКБ

7.Поменять при необходимости предохранитель.

Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения практических занятий.

1.Как производится соединение проводов (ликвидация обрыва)?

2.Для чего служат предохранители?

3.Какие предохранители бывают по конструкции?

Оборудование и инструмент применяемый при выполнении практической работы:

2.Схела электроцепи автомобиля

А.Г. Пузанков “Автомобили. Устройство автотранспортных средств”