МИОМ. Машина инженерного обеспечения и маскировки инженерных частей РВСН

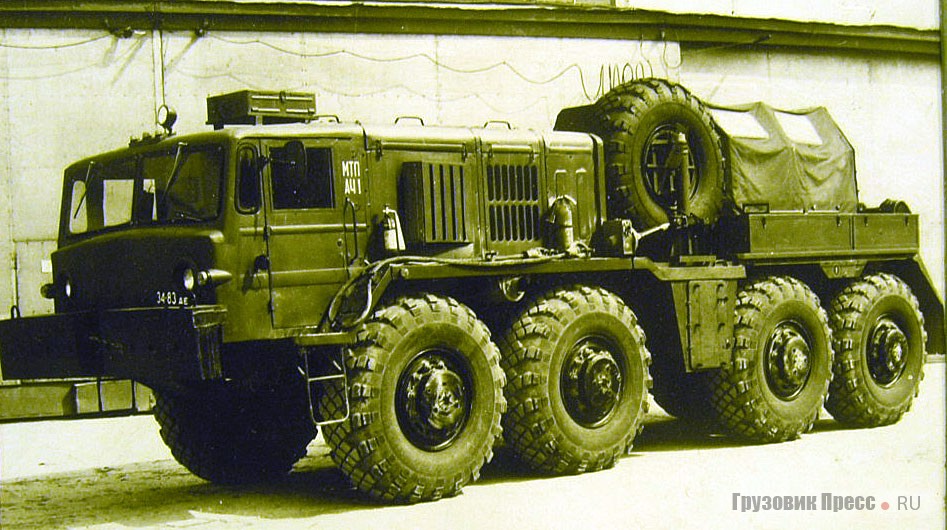

Сегодня РВСН – это главный компонент стратегических ядерных сил Российской Федерации. На вооружении данного рода войск находятся уникальные подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Тополь-М» и «Ярс». Автономные пусковые установки данных комплексов базируются на специальном колесном шасси большой грузоподъемности МЗКТ-79221 с колесной формулой 16х16 производства Минского завода колесных тягачей. Уникальные машины требуют и уникальных машин сопровождения, к которым смело можно отнести МИОМ – Машину инженерного обеспечения и маскировки, базирующуюся на базе шасси МЗКТ-7930 «Астролог» с колесной формулой 8х8. Данная машина была принята на вооружение российской армии в 2009 году.

Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) инженерных частей РВСН была разработана и производится ЦКБ «Титан» (Волгоград). Она может выполнять задачи как в составе ПГРК «Тополь-М» и «Ярс», так и в самостоятельном режиме. МИОМ 15М69 была принята на вооружение в 2009 году и с тех пор поступает в части РВСН. Сообщалось, что к июлю 2012 года инженерные подразделения Тейковского ракетного соединения были в полном объеме укомплектованы подобной техникой. Затем их поставки начались в Иркутское и Новосибирское ракетные соединения РВСН.

В декабре 2012 года на базе 1-го государственного испытательного полигона Минобороны РФ (космодром «Плесецк») были проведены успешные госиспытания модернизированной машины МИОМ-М, информация об этом содержалась на официальном сайте Минобороны. Модернизация была осуществлена по нескольким направлениям, как узлов самой техники (электроустановки, коробки передач), так и используемых средств имитации – на машине будут перевозиться надувные макеты различного назначения. Первые МИОМ-М были поставлены в Тейковское ракетное соединение уже в январе-феврале 2013 года. Согласно данным «Российской газеты», до 2020 года соединения РВСН должны получить порядка 50 машин инженерного обеспечения и маскировки. Широкой общественности МИОМ-М впервые была продемонстрирована в рамках работы форумы «Армия-2015».

Функциональное назначение МИОМ (МИОМ-М):

• проведение инженерной разведки маршрутов патрулирования, а также подготовка местности для полевых позиций ПГРК;

• размещение ложных ПГРК на местности (надувные макеты);

• маскировка развернутых на местности ПГРК;

• маскировка следов оставляемых ПГРК при движении по проселочным дорогам.

По информации официального сайта Минобороны РФ, МИОМ предназначена для решения таких задач, как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования, а также полевых позиций, включая проведение оценки несущей способности грунтовых оснований. Помимо этого автомобиль и его расчет в состоянии определять грузоподъемность автодорожных мостов с применением современных систем измерений. Уникальность используемой системы заключается в том, что за счет использования датчика угловых измерений с очень высокой точностью определяется возможность пропуска ПГРК (метод измерения углов наклона балок). Также автомобиль обеспечивает проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, особенно актуально для лесистой местности. Помимо этого при помощи МИОМ осуществляется инженерная разведка минно-взрывных заграждений, может быть проведено разминирование местности, производится расчистка дорог на полевой позиции, осуществляется их планировка, ликвидируются завалы на пути следования ПГРК.

Также МИОМ применяются для решения инженерных задач по маскировке позиций и техники, а также имитации целей. Расчет и возможности машины позволяют осуществлять мероприятия по скрытию и имитации ракетных комплексов на местности. Комплекс позволяет искажать следы движения ПГРК после занятия ракетными дивизионами позиций на местности, в том числе осуществлять накатку следов к ложным объектам и позициям. Также возможности машины позволяют легко определять уклон местности и месторасположение агрегатов с использованием современных навигационных систем.

Следует отметить, что инженерная разведка в составе частей РВСН существовала и задолго до появления МИОМ. Но до недавнего времени техническое оснащение подобных служб было на недостаточно высоком уровне. Группы инженерной разведки передвигались на местности на обыкновенных грузовых автомобилях «Урал», при этом в работе инженеров и саперов присутствовала большая доля ручного труда.

К примеру, сегодня в арсенале инженерных подразделений РВСН имеется устройство, называемое пенетрометр. Данное устройство используется для оценки несущей способности грунтов. Полученные данные позволяют расчету определить: выдержит ли почва в данной местности вес самоходной пусковой установки ПГРК, сможет ли он проехать по этому участку, удастся ли здесь развернуть пусковую позицию. В старом варианте оснащения масса пенетрометра составляла 23 кг. Это само по себе достаточно много, к тому же применение такого устройства было связано с существенной физической нагрузкой. Для проведения необходимых тестов на местности солдату необходимо было вбить в грунт специальную штангу. Проблема здесь была не только в неэкономном расходовании сил военнослужащих, но и в потере времени, которое во всем, что напрямую касается межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия, имеет огромную ценность. Неудивительно, что со временем российские конструкторы передали инженерным частям РВСН специализированную машину, которая позволяет солдатам решать возложенные на них задачи гораздо быстрее и эффективнее. Сегодня пенетрометр помещается в специальном шкафчике, который закреплен на передней части автомобиля. Теперь солдатам нет необходимости перемещать механическое устройство массой 23 кг. Оценка несущей способности грунтов осуществляется теперь с помощью гидравлики и автоматики.

Базой для МИОМ (индекс 15М69) и МИОМ-М стало шасси МЗКТ-7930 «Астролог» производства Минского завода колесных тягачей, который производит для нужд российской армии большое количество тяжелых колесных платформ, в том числе тягачи под самоходные пусковые установки «Тополь-М» и «Ярс». Шасси МИОМ обладает колесной формулой 8х8, при этом колеса двух передних мостов машины являются управляемыми. Предположительно сердцем машины является 12-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 500 л.с (максимальный крутящий момент 1960 Нм). Максимальная скорость МЗКТ-7930 согласно данным компании производителя составляет 70 км/ч. Мощности и проходимости машины должно хватить, чтобы вытащить себя (с помощью лебедки) или увязшую на местности самоходную пусковую установку.

Машина инженерного обеспечения и маскировки обладает трехсекционной структурой. В передней части расположен отсек управления, здесь находится рабочее место водителя машины. За отсеком управления находится жилой отсек (кунг), предназначенный для личного состава, замыкает все грузовой кузов. К отличительным чертам МИОМ относят высокую степень автономности. К примеру, на форуме «Армия-2015» отмечалось, что на машине имеется запас питьевой воды объемом 367 литров. Автомобиль обладает не просто большим запасом хода по топливу – до 750 км, но и обеспечивает быт, отдых, питание и медицинское обслуживание расчета, состоящего из 8 человек, на протяжении трех суток. По армейским меркам условия размещения в кунге достаточно комфортные и напоминают купе пассажирского поезда. Здесь имеются 4 спальных места, предназначенных для поочередного отдыха расчета, и небольшая кухня.

Ответ на вопрос, зачем МИОМ необходим экипаж из 8 человек, заключается в решаемых данной машиной задачах. Во-первых, машина и ее расчет осуществляют проверку габаритной проходимости местности. Для этого на кузове машины специально расположены устройства, которые называются имитаторами габаритов. В походном положении имитаторы сложены, однако по команде расчет может развернуть их под углом 90 градусов, что искусственным образом увеличивает габариты МИОМ по ширине и высоте.

В том случае, если имитаторы натыкаются на какие-либо препятствия, к примеру, на толстые ветви деревьев, это сигнализирует о том, что ракетный тягач здесь пройти не сможет. Поэтому расчетом проводятся необходимые мероприятия по расширению прохода. Любопытной деталью является то, что солдаты из состава расчета работают в специальных такелажных поясах со страховкой. Это объясняется требованиями правил безопасности, так как высота машины даже без имитаторов габаритов составляет 3,9 метра.

Во-вторых, в задачу расчета включен комплекс радиационной, химической и биологической разведки местности, а также проведение разминирования встречающихся минно-взрывных заграждений. Автомобиль оснащен соответствующей защитой, которая позволяет экипажу без угрозы здоровью преодолевать участки зараженной местности. В-третьих, экипажу МИОМ приходится выполнять весь комплекс работ по маскировке пусковых установок и позиций их размещения. Для этих задач машина оснащена грузовым кузовом, в котором перевозятся металлические контейнеры. Всего за 5 минут с помощью компрессора, приводимого в работу дизельной силовой установкой, содержимое перевозимых контейнеров превращается в полноразмерные надувные макеты боевое техники, которые по своему внешнему виду и габаритам полностью идентичны самоходным пусковым установкам.

Таким образом, в грузовом кузове МИОМ-М перевозятся контейнеры с макетами «ложного ракетного дивизиона». Достаются из кузова и помещаются на свое место они, разумеется, не с помощью ручного труда, а с помощью имеющегося на машине крана – бортового манипулятора. В задней части машины расположено специальное грейдерное устройство, которое позволяет решать другую маскировочную задачу – «искажение следов», оставленных ракетными тягачами на местности.

Машина инженерного обеспечения и маскировки инженерных частей РВСН оснащена следующим оборудованием:

— обитаемый модуль для экипажа;

— модуль с дизельным генератором;

— 6 контейнеров Ц45-69. Предположительно, каждый из них содержит надувной имитатор пусковой установки ПГРК. Таким образом, одна машина в состоянии обеспечить выставление на местности ложного ракетного дивизиона в составе 6 самоходных пусковых установок с имитацией их теплового образа;

— кран для работы с контейнерами;

— грейдерное устройство, расположенное на корме. Служит для маскировки следов техники, оставляемых на грунтовых проселочных дорогах;

— раздвижные габаритные рамки, которые предназначены для проверки возможности движения габаритной самоходной пусковой установки ПГРК по неподготовленному заранее маршруту;

— оборудование, предназначенное для оценки несущей способности грунта и грузоподъемности автомобильных мостов.

Тактико-технические характеристики МИОМ (плакат с форума Армия-2015):

Шасси – МЗКТ-7930 «Астролог», колесная формула 8х8

Экипаж – 8 человек.

Длина – 15,95 м.

Ширина – 3,6 м.

Высота – 3,9 м.

Дорожный просвет – не менее 400 мм.

Минимальный радиус поворота – 15 м.

Полная масса снаряженной машины с экипажем – не более 44 700 кг.

Запас хода – до 750 км.

Автономность – до 3-х суток.

Автомобильная техника инженерных войск

Отмечая военные праздники и знаменательные даты ратных битв, в технических СМИ традиционно уделяют больше внимания непосредственно военной технике и вооружению, но крайне редко в повестке дня воздаётся должное инженерным войскам, чей профильный военный праздник – День инженерных войск – появился лишь в 1997 году.

Свою историю инженерные войска ведут со времени Указа Петра I от 21 января 1701 г. о создании в Москве школы Пушкарского приказа для подготовки специалистов артиллерии и инженерных войск – войска переднего края. Исключительность нового рода войск была окончательно закреплена в 1722 г., когда в изданной «Табели о рангах» офицеры инженерных частей стояли на один чин выше пехотных и кавалерийских.

Если до XVIII века инженерное обеспечение фактически исчерпывалось фортификацией, сапёрным делом (грубо говоря – подкопами под крепости) и организацией переправ через водные преграды, то сегодня круг задач инженерных частей несравненно шире. Современный Боевой устав упоминает более десятка основных задач – от установки и содержания ядерных мин и фугасов до добычи и очистки воды и оборудования пунктов водоснабжения.

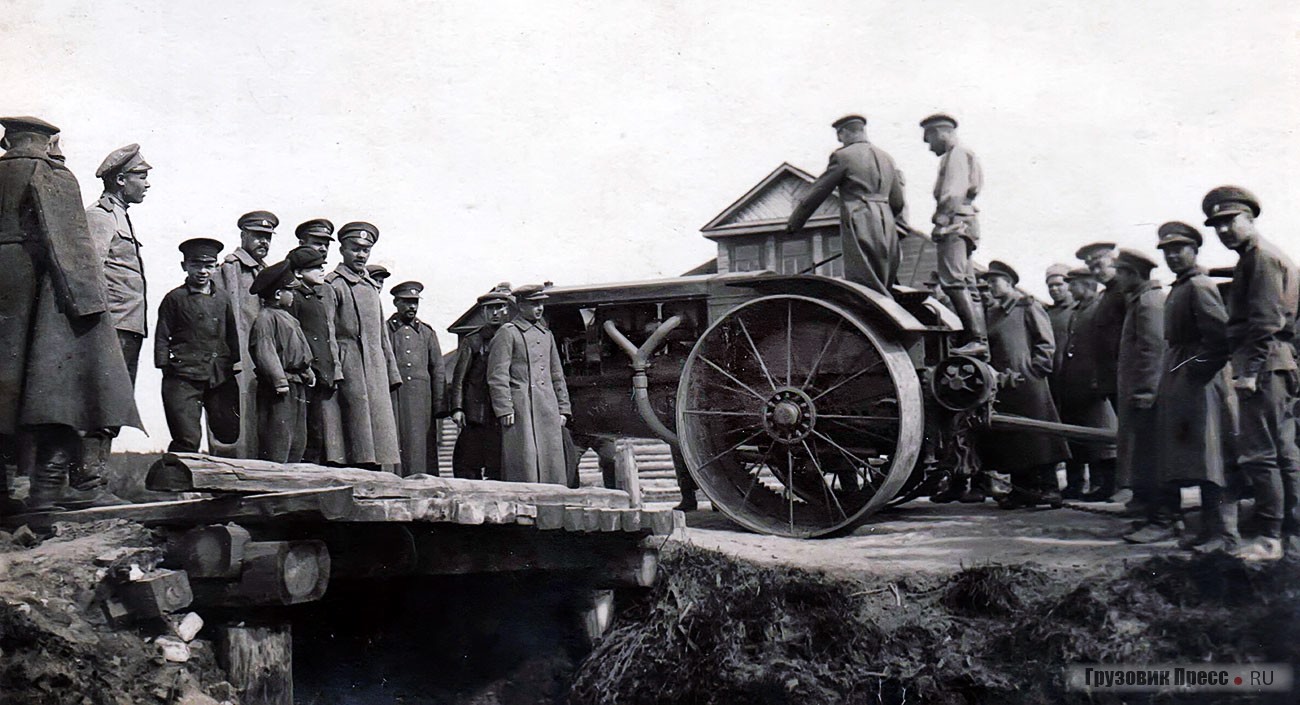

Начало моторизации

К началу ХХ века механизация применялась лишь в военно-дорожном строительстве, где главным подрядчиком выступало МПС. Первые самоходные паровые катки поступили в МПС ещё во второй половине XIX века. К 1990 году их поставляли Simeon & Porter, Aveling & Porter, Fowler, Marshall, «Альбарэ». Затем парк пополнился машинами Механических заводов «Ф. Сан Галли», Брянского машиностроительного завода, варшавской фирмы «Братья Гейслер, Окольский и Пачкэ», Коломенского машиностроительного завода, Механического и чугунолитейного завода «А. Вечерек» в Белостоке и Воткинского казённого завода. Параллельно артиллерийские части русской армии активно снабжали паровыми рутьерами и тракторами.

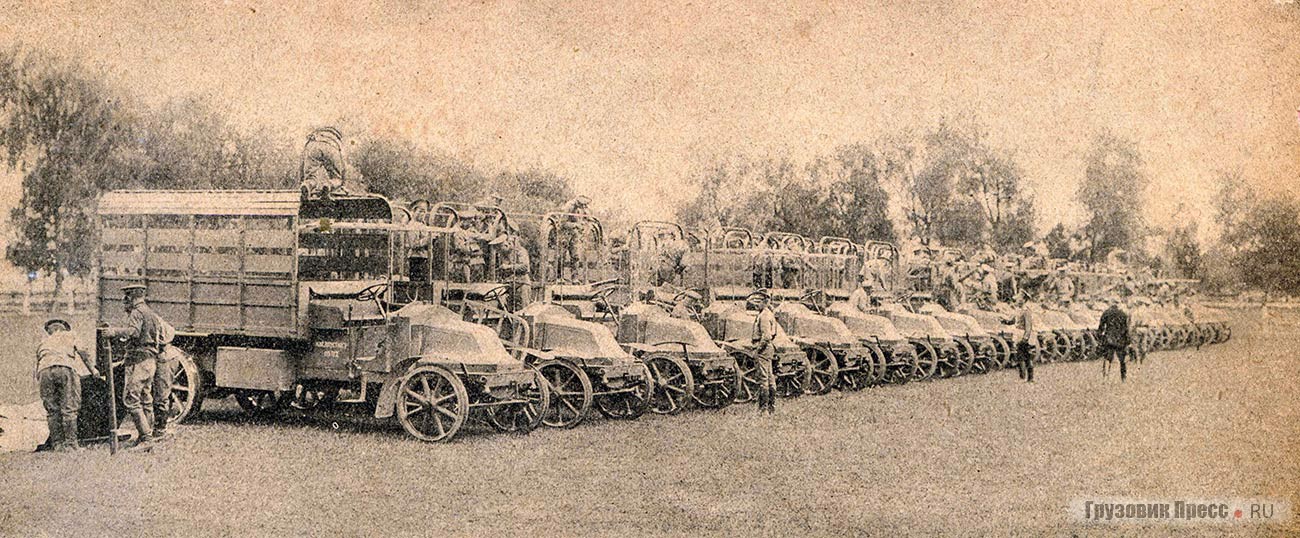

Как только автомобили стали неотъемлемым техническим средством вооружённых сил, колёсную технику начали привлекать и в инженерном деле. Во время III Международной автомобильной выставки в мае 1910 г. Главное инженерное управление Русской императорской армии испытало на шоссе между Петербургом и Москвой 16 грузовых автомобилей и 2 трактора с прицепными тележками. Выводы комиссии по использованию механического транспорта для перевозки тяжёлых грузов были положительными. Однако масштабное оснащение инженерных частей автомобилями началось лишь в 1914 г., и использовались они в основном для перевозки стройматериалов.

К 1917 г. в части моторизации войск и машинизации Российская армия выглядела вполне достойно среди ведущих держав. Более того, в Первой мировой войне инженерные части Австро-Венгрии и Германии на фоне оснащения Антанты выглядели более чем скромно.

С чего начать?

В новообразованном СССР на 1 сентября 1923 г. в состав инженерных частей Красной Армии входило 39 автоотрядов стрелковых дивизий, 27 автогрузоотрядов, а также Петроградский автотранспортный батальон (4 отряда) и учебная автомотобригада. Разумеется, все эти подразделения были укомплектованы автомобилями и мотоциклами иностранного производства, так фактически речь идёт об автомобильных войсках, однако вплоть до начала 1930-х вся колёсная техника находилась в ведении военных инженеров.

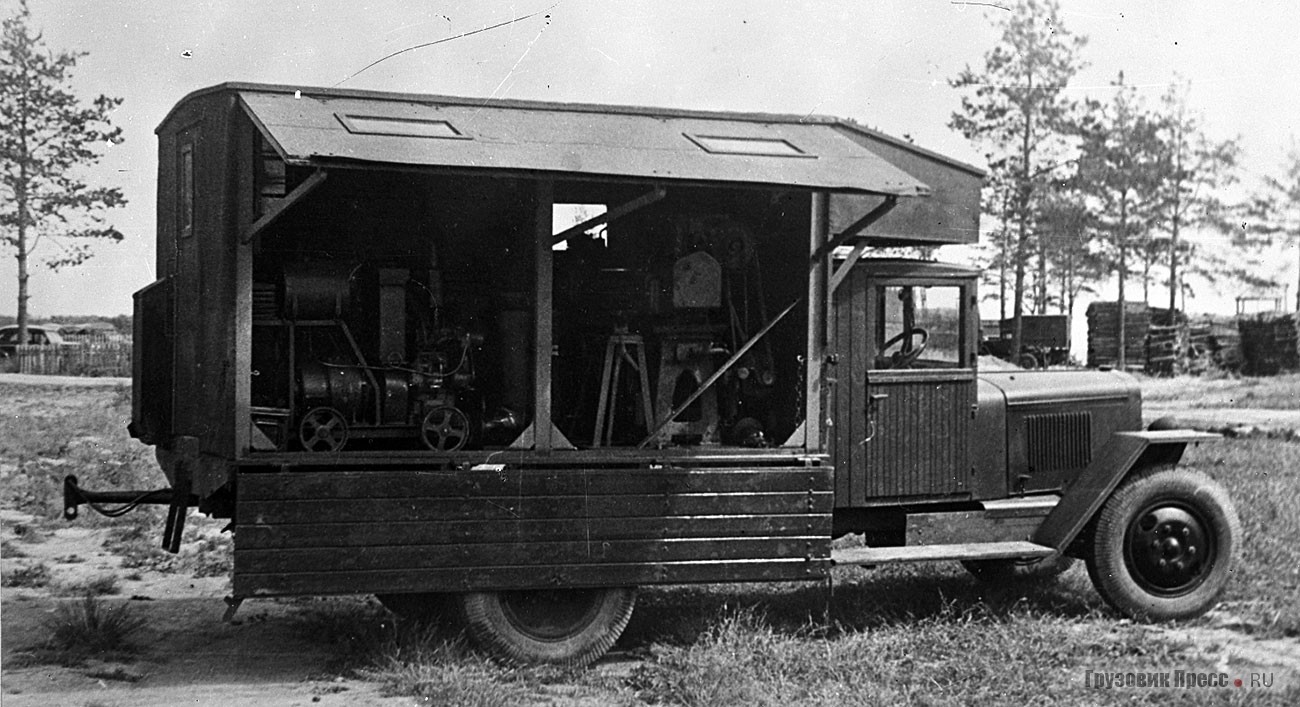

В ранних опытах использования отечественных автомобилей для инженерных нужд успели поучаствовать АМО Ф-15. На шасси этого грузовика существовала модификация (по меньшей мере в единственном экземпляре) «Прожекторный автомобиль Ф-15 с установленным на платформе прожектором 015-2». Этот автомобиль не являлся новинкой; установленные на грузовые платформы прожектора обеспечения зенитного огня, получающие электроэнергию от генератора, установленного на той же машине и приводимого в действие автомобильным двигателем, использовались ещё в царской армии.

В силу специфики задач, решаемых инженерными частями, куда более востребованной на рубеже двадцатых–тридцатых годов оказалась гусеничная техника – тракторы и танки. Первые использовали для буксировки тяжёлых грузов (от пушек до понтонов) и прокладки дорог, вторые оснащали тралами для разминирования. В войсковые соединения к 1930-м начали поступать мотобуры, пилорамы, катера, скреперы, грейдеры (в т. ч. на конной тяге).

Эх, дороги!

В середине 1930-х после специальных испытаний для инженерных частей были отобраны различные образцы дорожных и строительных машин. В 1937–1938 гг. опыт их эксплуатации в воинских подразделениях позволил принять на вооружение модифицированную для армии спецтехнику: тяжёлый грейдер ГТМ и бульдозер БГ-М, скреперы СП и СТ-5, двухотвальные канавокопатели КВ-2 и КВ-3, тяжёлый разборный риппер (рыхлитель), а также мощный спецгрейдер СПГ и колёсный автогрейдер с кирковщиком.

Одними из первых в инженерных частях появились передвижные зарядно-осветительные электростанции АЭС-1 (в 1930 г., мощность 3 кВт на шасси Ford AA) и АЭС-3 (в 1935 г., мощность 15 кВт на шасси ГАЗ-АА). Начались поставки водоочистительных станций АСФ-500, буровых установок АВБ-100 (на шасси ЗИС-5 или ЗИС-6), полевых авиаремонтных мастерских ПАРМ-1 и походных мастерских инженерных войск АПРИМ. Трёхосные ЗИС-6 послужили основой для автокранов АКЭ, АК-3 и АКМ заводов им. Январского восстания и «Красный металлист», автомобильных электростанций АЭС-4 и самоходных компрессорных станций СКС-36 для питания передвижных пневматических молотов и береговых сваебоев.

Всё большее распространение получали зенитные прожекторные установки (станции). На шасси ЗИС-5 выпускали прожекторную станцию О-15-3, на шасси ЗИС-6 – прожекторную станцию ПО-15-8. С 1938 по 1942 г. для установки зенитной прожекторной установки З-15-14 получили распространение длиннобазные ЗИС-12 с низкими бортами.

Однако основными средствами механизации работ до Великой Отечественной войны в инженерных частях оставались гусеничные и колёсные тракторы. Причём до первой половины 1930-х основу парка в народном хозяйстве и Красной Армии составляли иностранные машины. В период 1922–1930 гг. в СССР было ввезено свыше 60 тыс. тракторов, тогда как на всех заводах выпущено не более 17 тыс. С освоением производства гусеничных тракторов доля отечественной техники значительно перевесила импорт.

Берег левый, берег правый.

Наибольшую известность (и самое широкое распространение) получили автомобили, используемые в составе понтонных парков. Пока для транспортировки элементов переправ использовали конную тягу, массу этих элементов (и соответственно грузоподъёмность самих переправ) приходилось ограничивать, а понтоны являлись полностью автономной, т. е. не зависящей от носителя конструкцией. Появление танков массой 32 т и артиллерийских систем с нагрузкой на ось 9 т потребовало создания понтонного парка с существенно большей грузоподъёмностью. При этом тяжёлые понтонные парки нецелесообразно было использовать для наведения лёгких переправ. Таким образом, необходимо было создать два типа понтонных парков – лёгкий и тяжёлый. Эта задача была решена Военно-инженерной академией и Военно-инженерным полигоном, разработавшими и поставившими на вооружение РККА тяжёлый понтонный парк Н2П и лёгкий понтонный парк – НЛП.

Н2П предназначался для наведения мостов на плавучих опорах грузоподъёмностью от 16 до 60 т или организации паромных переправ грузоподъёмностью от 16 до 60 т. Кроме того, парк Н2П позволял возводить мосты на жёстких опорах длиной 45 м под нагрузку 16 т или длиной 26 м под нагрузку 24 т.

Конструкция такого парка не позволяла механически дробить его общую массу, увеличивая длину обоза. В комплект парка входило 16 носовых полупонтонов, 32 средних полупонтона, комплект пролётного строения, 16 въездных аппарелей, козловые опоры, 16 забортных агрегатов СЗ-20 (или 10 буксирно-моторных катеров БМК-70, или 16 мотор-вёсел МВ-72), а также вспомогательное имущество.

На 1 января 1941 г. инженерные войска РККА имели до 265 переправочных парков всех типов (Н2П, НЛП, МДПА-3), в том числе 45 тяжёлых (Н2П), более 1060 передвижных электростанций, свыше 680 лесопильных рам и станков и много других средств, в том числе и непосредственно связанных с автомобильной техникой.

Впоследствии были модернизированы существующие и созданы новые переправочные средства: на Навашинском машиностроительном заводе модернизированный вариант тяжёлого понтонного парка Н2П получил обозначение Н2П-41, появился рассчитанный на 70 т тяжёлый понтонно-мостовой парк ТМП. Перевозка последнего осуществлялась на 102 автомобилях, из которых только понтонных было 72, в том числе и специально оборудованных ЗИС-5.

Рождённые в горниле войны

Военное лихолетье Второй мировой войны для конструкторов не прошло даром. Появление в армиях воюющих держав полноприводных и полугусеничных шасси позволило использовать технику в инженерных войсках более эффективно и с большим размахом. К этому же располагал и невиданный доселе театр военных действий. Отход от доктрины позиционных боёв, скоротечность атак, потребовали высокопроизводительных машин.

И тут следует отметить интересную закономерность.

Многие из американских конструкций спецмашин и тягачей Le Tourneau, Oshkosh, Mack, Caterpillar, Autocar, Walter, Dart, Coleman, Diamond, John Deere, International Harvester представляли собой наиболее рациональные попытки применения техники в военном деле, и после войны их компоновка стала образцовой для подражания.

В противовес этому в Вермахте использовали конструкции и шасси, которые после войны практически не получили распространения. Здесь можно упомянуть спецтехнику на полугусеничных шасси и совершенно уникальные попытки создания инженерных машин компаниями Faun, Lauster, Kaelble и др.

Скоротечность боёв и переброска войск с одного театра военных действий на другой, сделали крайне востребованными амфибии. Самыми распространёнными стали Ford GPA и GMC DUKW-353, выпущенные десятками тысяч. Интересно, что до 1960-х годов трофейную полугусеничную технику широко использовали в инженерных частях, особенно при постройке стартовой площадки на Байконуре, Семипалатинского полигона и др. Однако заимствования полугусеничные машины в СССР не получили и этому есть логическое объяснение: война и интенсификация разработок в военной сфере позволили развить новые массовые технологии, сделавшие паллиативы совершенно не нужными. На смену колёсам приходили гусеницы, а механический привод рабочих органов постепенно был вытеснен гидравлическими системами.

Козёл отпущения

Первой послевоенной ласточкой, предвосхитившей появление нового класса военно-инженерной техники, стал. автомобиль-амфибия ГАЗ-011.

Задание на разработку лёгкой амфибии, способной и на суше, и на воде перевозить 500 кг груза или экипаж из 6 человек, московский институт НАМИ получил в 1948 году. Конструктивной основой для «земноводного» должен был послужить ГАЗ-67Б. Вопреки расхожему заблуждению амфибию планировали использовать именно в инженерных войсках как вспомогательное средство при наведении переправ и форсировании рек, а вовсе не в качестве разведывательного или штабного автомобиля. Осенью 1950 г. прошедшие межведомственные испытания опытные образцы НАМИ-011 и техдокументация были переданы на Горьковский автозавод, где планировалось освоить серийное производство этих амфибий. Проект был принят горьковчанами в работу, но главный конструктор завода А.А. Липгарт при поддержке директора предприятия Г.А. Веденяпина решился на тактическую уловку. «Завязка» ГАЗ-011 на узлы и агрегаты морально устаревшего ГАЗ-67Б затормозила бы освоение грузопассажирского полноприводника следующего поколения – ГАЗ-69. Его ведущий конструктор Григорий Вассерман получил добро на форсированное создание амфибии, в основе которой лежала бы платформа «69-го».

В конечном счёте всё сложилось совсем не так, как планировал Липгарт. Производство ГАЗ-011 всё-таки пришлось начать. В 1953 г., т. е. вплоть до полного прекращения производства ГАЗ-67Б, было собрано и отправлено в войска 68 амфибий, после чего проект в силу вполне объективных причин приказал долго жить, и на смену ГАЗ-011 пришёл аналог на платформе ГАЗ-69 – ГАЗ-46 или (по войсковой спецификации) МАВ – малый автомобиль водоплавающий.

Весьма показателен в этом отношении уже упомянутый ГАЗ-69. Ранее в качестве штабной и разведывательной машин использовали ГАЗ-61-73, затем ГАЗ-67, но количество специализированных модификаций было весьма ограниченным – мотобуры и машины дезактивации. ГАЗ-69 обзавёлся большим спектром модификаций. Помимо МАВ, машины связи, лёгкой боевой машины 2П26 «Шмель», радиологической станции, седельного тягача и проч. на базе ГАЗ-69 было создано несколько сугубо инженерных модификаций.

Топографический привязчик ГАЗ-69Т (69ТГ, 69ТГМ) представлял собой подвижный комплекс топографической аппаратуры для рекогносцировки местности, прокладки путей сообщения, определения на карте местоположения и перенесения на местность полученных данных.

Особого внимания заслуживает Дорожный индукционный миноискатель (ДИМ). До ГАЗ-69 подобного рода техники в нашей стране не существовало как класса. Обнаруживали мины при помощи ручных миноискателей, либо тралением, создавая в минных полях проходы, при помощи тралов. Миноискатель позволял обнаружить противотанковые и противопехотные мины в металлических корпусах, установленных на глубине до 25 см. А под водой – на глубине до 0,7 м. Рабочая скорость движения миноискателя составляла 10 км/ч. Модернизированный вариант ДИМ-М монтировали на автомобиле УАЗ-469.

Возвращаясь к плавающим машинам, можно, вспомнить о БРДМ, БРДМ-2, автомобилях «Ягуар» и «Река».

Поплавки

Если ГАЗ-46 был окрещён «малым автомобилем водоплавающим», значит, должен был существовать и «большой». И действительно, такой автомобиль был. Аналог тяжёлой американской амфибии DUKW-353 был разработан ведущим довоенным специалистом горьковского автозавода по полноприводникам Виталием Грачёвым в период его работы на Днепропетровском автомобильном заводе. Первоначально проект имел обозначение ДАЗ-485. В июле 1951 г. Грачёва перевели на ЗИС, где и осуществилась материализация проекта. Амфибия, созданная на агрегатной базе ЗИС-151, закономерно была переименована в ЗИС-485, или «БАВ» – большой автомобиль водоплавающий. Он служил для перевозки грузов массой до 2,5 т и мог не только передвигаться по пересеченной местности, но и с ходу форсировать небольшие реки, озёра и прочие водные преграды, доставляя до 3,5 т грузов при волнении до 4 баллов. С 1958 г. тяжёлая амфибия обновила агрегатную базу. На платформе ЗИЛ-157 выпускали «земноводный» ЗИЛ-458А, или БАВ-А. Однако век этих машин оказался недолгим. С освоением надёжных гусеничных траков и расширения ареала применения автомобилей-амфибий с 1960-х армия пополняется более практичными гусеничными машинами. Среди них гусеничный плавающий транспортёр ПТГ К-61 и гусеничные вездеходы ГТ-Т и ГТ-С (ГАЗ-47). Сейчас в армии широко используют плавающие вездеходы ГАЗ-34037 (развитие ГТ-СМ), МТ-ЛБ, транспортёры ПТС и ПТС-2.

Цари природы

Большие задачи требовали больших машин, и после войны они не преминули появиться. Высокоэнергетичные гусеничные транспортёры АТ-Т, выпускаемые в 1949–1979 гг. на Харьковском заводе транспортного машиностроения, стали основой для большой гаммы высокопроизводительных машин. Удлинённое изделие 426У для наведения переправ, установки электростанций и балок, изделие 409У и 405МУ для траншейных БТМ и БТМ-3, котлованных МДК-2, путепрокладочного оборудования БАТ и многих др. землеройных и экскавационных орудий с активными и пассивными рабочими органами.

Принято считать что в качестве носителей землеройных агрегатов в основном используется гусеничная техника, но необходимо сюда включить автогрейдеры, скреперы и землевозы и инженерные тягачи. Например, ТМК на базе инженерного колёсного тягача ИКТ (МАЗ-538) монтировали роторный рабочий орган для отрывки траншей и бульдозерное оборудование. Отрыв траншей в талых грунтах при глубине 1,5 м осуществлялся со скоростью 700 м/ч, в мёрзлых грунтах – 210 м/ч. На раме рабочего органа устанавливали откосники пассивного типа, обеспечивающие образование наклонных стенок траншеи. На шасси КЗКТ-538ДК, КЗКТ-538ДН и КЗКТ-538ДП были изготовлены машины РК2, ПКТ-2, И-400.

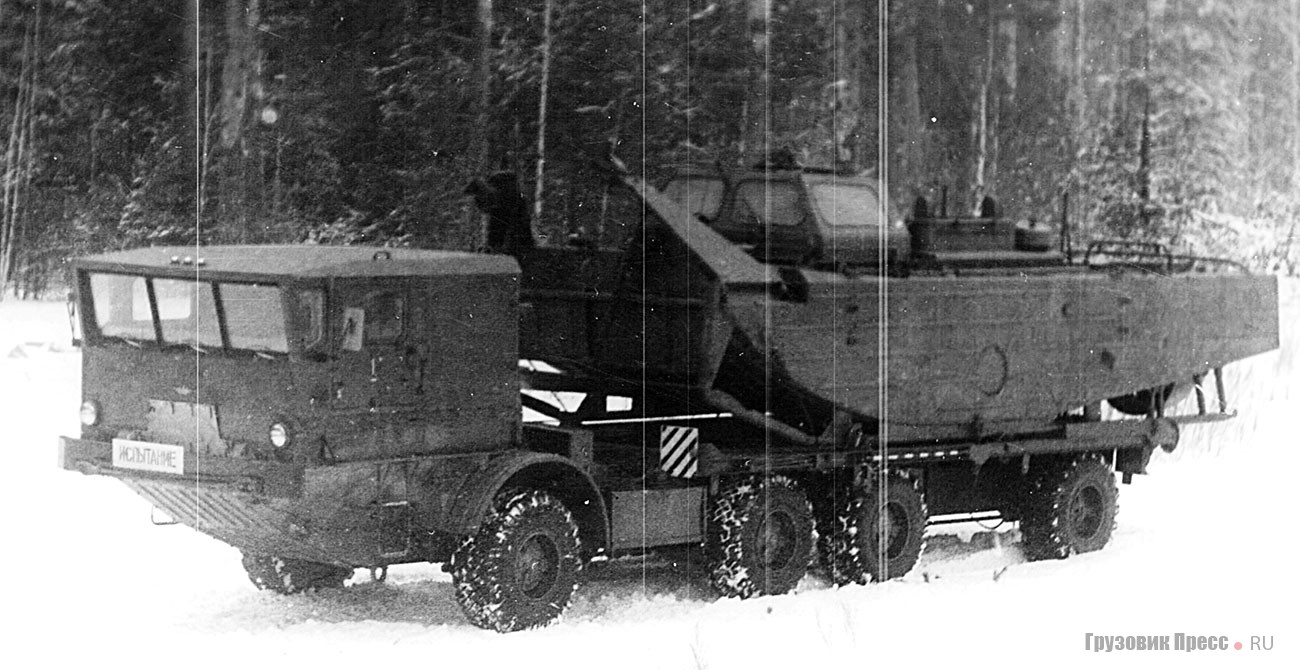

Гигантомания в инженерных войсках связана не только с необходимостью иметь высокопроизводительные и энергонасыщенные агрегаты, но они являются и средством прикрытия крупной техники. Например, современный «Агрегат 15М69 МИОМ» – машина инженерного обеспечения и маскировки на шасси МЗКТ-7930 «Астролог» – сегодня несёт службу в инженерных частях РВСН. Будь ракетоносцы поменьше, то и автомобили маскировки не были бы столь крупными.

Колёса большие и маленькие

С середины 1950-х автомобильный парк инженерных войск стремительно эволюционировал. Конструкторы придумывали новые типы машин, способствующих «инженерному обеспечению боя», и при не утрачивали актуальность уже существующие типы – понтонные парки и механизированные мосты, буровые установки, фильтровальные, силовые и прожекторные станции, передвижные ремонтные мастерские, автокраны и экскаваторы на колёсных шасси, индукционные миноискатели.

В 1948 г. Горьковский автозавод наконец-то освоил массовое производство полноприводного ГАЗ-63. Он унаследовал все инженерные специальности, освоенные предшественниками, но повышенная проходимость автомобиля позволила возложить на него и новые обязанности. В середине 1950-х в НИИИ 21 был разработан дорогоукладчик для обеспечения прохода колёсной автотехники по заболоченным, песчаным и непроходимым участкам дорог. Перед труднопроходимым участком ленты вручную протаскивали вперёд и фиксировали под передними колёсами. Затем дорогопрокладчик начинал движение вперёд уже по лентам, которые постепенно разматывались: именно по рулонному тракту топи и хляби преодолевала следующая за дорогопрокладчиком колёсная техника. На долю специализированных ГАЗ-63 выпала транспортировка ЛПП – лёгкого понтонного парка. Кроме того, «63-е» перевозили ПВД-20 (парк воздушно-десантный), включавший 20 плавсредств. Он состоял на вооружении ВДВ в 1951–1967 гг.

Транспортировку тяжёлых понтонных парков (ТПП) доверили первенцу принципиально нового семейства грузовиков – трёхосному полноприводному ЗИС-151. ТПП был принят на снабжение инженерных войск в 1950 г. как основной понтонный парк для замены всех ранее применявшихся конструкций этого класса. Комплект парка состоял из 32 носовых и средних понтонных блоков, 16 буксирно-моторных катеров БМК-90 (с 1957 г. – БМК-150), двух комплектов рамных и катковых опор, наборов вспомогательного инструмента и приспособлений. Для перевозки ТПП использовали 116 переоборудованных понтонных автомобилей ЗИС-151А с лебёдками и грузовыми платформами с роликами.

На шасси ЗИС-151 дебютировала инженерная система КММ, впоследствии с каждым новым поколением техники получавшая всё более широкое распространение. Если все понтонные переправы в качестве опоры для несущих конструкций использовали воду, то система КММ (колейного механизированного моста грузоподъёмностью 15 т) была мобильным трансформируемым мостом, для наведения которого использовались лишь берега и при необходимости дно. КММ состоял из 5 автомобилей-мостоукладчиков на шасси ЗИС-151А с лебёдками. Каждый мостоукладчик оснащали стальным колейным мостовым блоком длиной 7 м, который опрокидывался назад и укладывался на нужном участке местности, перекрывая неширокие рвы и канавы. Боевой расчёт на весь комплект КММ составлял 12 человек.

С 1958 г. КММ монтировали на шасси ЗИЛ-157. Кстати, «157-е» «трумэны» стали базой для первого в отечественной практике военного эвакуатора ТК-4 (КЭТ-Л). Впоследствии военные эвакуаторы на различных базовых платформах вошли в номенклатуру инженерной техники на постоянной основе.

Нельзя не упомянуть и ещё об одном послевоенном дебютанте – 3-осном полноприводном грузовике ЯАЗ-214, в 1957 г. сменившем место прописки и в дальнейшем производившемся в Кременчуге под маркой КрАЗ. Грузоподъёмность и выдающиеся внедорожные качества позволили ему освоить множество инженерных специальностей, но в первую очередь о нём стоит упомянуть как о первом носителе ПМП – раскладного понтонно-мостового парка, оригинальная конфигурация которого стала настоящим прорывом в области наведения переправ.

Для прежних конструкций наплавные мосты с верхним настилом были заменены на модульные раскладные 4-секционные герметичные блоки, из которых можно было собирать не только ленточные плавучие мосты, но и отдельные транспортные паромы, пирсы, плавкраны и даже посадочные площадки для вертолётов.

В состав ПМП входили 36 понтонных грузовиков КрАЗ-214 со специальной сварной платформой, тяговой лебёдкой и подъёмно-перегрузочными устройствами. Из них 32 автомобиля перевозили по одному раскладному речному звену, состоявшему из двух средних и двух крайних шарнирно соединённых между собой сварных металлических понтонов. На четырёх машинах доставляли береговые звенья. При движении грузовиков задним ходом и резком торможении звенья скатывались с платформы по четырём каткам, сбрасывались на поверхность воды и автоматически раскрывались, образуя секцию наплавного моста длиной 6,75 м и шириной 8,1 м или один самостоятельный 20-тонный паром. Для перевозки выстилки и вспомогательного оснащения служили грузовики КрАЗ-214 с низкобортными грузовыми платформами. В состав парка входили также 12 плоскодонных буксирных моторных катеров БМК-Т. Их перевозили на автомобилях КрАЗ-214 в наклонном положении на специальной трубчатой ферме.

В 1962 г. парк ПМП был принят на вооружение взамен парка ТПП на автомобилях ЗИС-151 и ЗИЛ-157. Впоследствии этот парк и его модернизированные версии базировались на грузовиках КрАЗ-255Б и КрАЗ-260.

Изменение характера боёв в XXI столетии заставляет эволюционировать и боевую технику. И это не преминуло сказаться на инженерных машинах. Часть из них уже имеет собственное стрелковое вооружение, часть – установки, позволяющие использовать технику для подъёмно-транспортных целей. Нагляднее проявляется и тенденция использования инженерных машин в спасательных операциях в зоне стихийных действий.