- Автомобиль с открытыми колёсами

- Содержание

- Названия

- История

- Устройство

- Подвеска

- Двигатель

- Аэродинамика

- Корпус

- Трансмиссия

- Пилотирование

- Производители машин с открытыми колёсами

- Международные чемпионаты на автомобилях с открытыми колёсами

- Подвеска автомобиля — принцип работы, виды и неисправности

- Краткая история автомобильной подвески

- Как работает подвеска автомобиля

- Устройство подвески

- Виды подвесок автомобиля

- Основные неисправности подвески и как их устранить

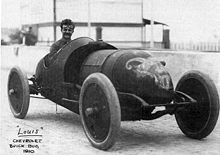

Автомобиль с открытыми колёсами

Автомобиль с открытыми колёсами (монопост, одноместный болид, формульный болид) — тип гоночного автомобиля, представляющий собой одноместный [1] автомобиль с колёсами, вынесенными из кузова. Этот тип, появившийся в начале XX века — ныне один из самых распространённых типов гоночных автомобилей.

Содержание

Названия

Этот тип имеет два названия, указывающие на его конструктивные особенности — в Америке укоренилось название «open wheel car» — автомобиль с открытыми колёсами, тогда как в Европе указывают на его одноместную конструкцию — монопост (англ. single seater, нем., итал., чешск. — monopost). В Америке же технические требования к таким автомобилям начали сводить в специальные документы, получившие название «формул». Постепенно слово «формула» стало фигурировать в названии большинства чемпионатов и серий монопостов, начиная с Формул-1, −2, и −3, что дало повод называть такие гонки «гонками формульного типа». В России слово «формула» все чаще стало применяться и к самим машинам, участвующим в таких гонках. Также и в Западной Европе все шире распространяется термин «formula car».

История

Первые автомобили данного типа появились в США в начале ХХ века, и поначалу были вовсе не одноместными, вместе с водителем в гонке участвовал механик, так как дистанции были большими, а надежность машин невысока. Постепенно гонки переместились на закрытые трассы относительно небольшой длины, а надежность машин выросла, после чего механик переместился на обочину, а позже в специальную зону технического обслуживания. Результаты гонок на «больших автомобилях» начали идти в специальный зачет, ведшийся Американской автомобильной ассоциацией. Так родился первый чемпионат. Технические требования стали сводиться в специальные документы, получившие название «формул».

В Европе гонки на автомобилях с открытыми колёсами стали проводиться в 20-х гг. Новые машины получили название монопостов и они начали участвовать в престижных гонках Гран-При. С 1930 г. результаты некоторых Гран-При стали заноситься AIACR в отдельный зачет, создав личный чемпионат Европы, а в 1946 г. была создана FIA, которая определила основные классы монопостов — Формула-1, −2 и −3. В 1950 г. был организован чемпионат мира, проводимый на машинах Ф1.

Устройство

Подвеска

Согласно названию, колёса автомобилей должны находиться вне корпуса. Впрочем, бывали и исключения — в 1954 г. команда Ф1 Мерседес, воспользовавшись лазейками в регламенте, выставляла на некоторые гонки, преимущественно скоростные, машины с колёсами, закрытыми лёгким кузовом. В дальнейшем регламент Ф1 был пересмотрен с целью исключения подобных случаев.

Также вне корпуса находится и подвеска. Сейчас это двойной поперечный рычаг с толкаемой либо тянущей штангой (push-rod и pull-rod, соответственно).

Число колёс, как правило, не превышает 4, хотя были случаи и 6-колёсных автомобилей — впервые такой автомобиль появился в 1948 г. в Национальном Чемпионате ААА, в 1976 г. команда Ф1 Тирелл также представила автомобиль с 6 колёсами, однако попытка команды Ф1 Уильямс выставить в 1982 г. шестиколёсный автомобиль натолкнулась на запрет, с тех пор все автомобили с открытыми колёсами имеют их не больше 4.

Двигатель

Двигатель долгое время находился впереди гонщика, приводя в движение заднюю ось посредством карданного вала, так или иначе проходившего через кабину. Впервые иное расположение двигателя — позади кабины — было предложено немецким инженером Фердинандом Порше в 1920-х гг., но реализовано в металле было лишь в 1934 г. в гоночных автомобилях Ауто Унион, построенных под руководством того же Порше. Впоследствии эта схема получила развитие на автомобилях Ауто Унион, но Вторая мировая война положила конец их эволюции, а после войны уже не использовалась. Вновь эта схема была применена уже в 1950-х гг. Эшли Купером. В 1961 г. автомобили заднемоторной схемы дебютировали в США, в 1965 г. выиграли гонку Инди-500, и с тех пор заднемоторная схема стала стандартом для автомобилей с открытыми колёсами, за исключением спринт-каров, используемых для гонок по грунтовым овалам.

Сами двигатели — почти исключительно четырёхтактные поршневые, работающие по циклу Отто, атмосферные или с турбокомпрессорами. В американском чемпионате проводили опыты с дизельными двигателями, также были попытки применения газовых турбин, в Америке и в Европе.

Аэродинамика

В начале XX столетия вопросы аэродинамики не сильно волновали конструкторов автомобилей, которые еще не развивали высоких скоростей. Первая Мировая война дала толчок исследованиям в области аэродинамики и с возобновлением в 20-х гг. гонок Гран-При некоторые инженеры (как, например, Фердинанд Порше) решили применить каплевидные обтекаемые кузова.

С 1960-х гг. требования аэродинамики все больше учитываются при создании гоночных автомобилей, конструкторы стараются добиваться не только уменьшения лобового сопротивления как раньше, но и увеличения прижимной силы — лёгкие машины не могли реализовать всю мощь своих моторов из-за пробуксовки в поворотах. Монопосты начинают обрастать теми или иными аэродинамическими приспособлениями.

Наиболее часто встречаются переднее и заднее антикрылья, прижимающие к дороге соответственно переднюю и заднюю часть автомобиля. Впрочем, в начале 80-х автомобили Ф1 обходились без передних крыльев — основную прижимную силу создавали сами корпуса машин, которые вкупе с заградительными эластичными юбками создавали под днищем машины разрежение, прижимающее их к трассе (граунд-эффект). Сейчас граунд-эффект практически везде запрещён, а прижимную силу создаёт диффузор — расположенная в задней части днища открытая сужающаяся П-образная полутруба, ускоряющая протекающий под машиной воздух (принцип трубки Вентури).

Открытые колёса являются важным аэродинамическим элементом — они имеют большую ширину, а их верхний край движется навстречу набегающему потоку. В итоге они производят серьёзные воздушные завихрения, сильно ухудшающие аэродинамическую эффективность автомобиля (коэффициент лобового сопротивления достигает 1,0-1,2) и, таким образом, не может сравниться со спортпрототипами, у которых колёса закрыты (коэффициент лобового сопротивления 0,3-0,4). Предпринимавшиеся различные попытки закрыть колёса от набегающего потока пресекаются контролирующими органами.

Маломощные монопосты, а также спринт-кары (используемые для гонок на грунтовых овалах) могут вообще не иметь аэродинамических элементов — развиваемые ими скорости не столь велики.

Корпус

Корпус монопоста имеет минимальное поперечное сечение, с тем чтобы только закрывать пилота. С 1962 года команда Ф1 Лотус применяет новую конструкцию корпуса с использованием монококов — жёстких пространственных конструкций, более устойчивых к кручению и ударам. Тогда же гонщик изменил свою позицию в кокпите — он больше не сидел более-менее прямо, а занял практически полулежачую позицию. Это не только уменьшило лобовое сопротивление, но и улучшило переносимость перегрузок. В первой половине 80-х в Формуле-1 появились углепластиковые монококи, которые затем широко распространились на все остальные серии. В монококе располагается кокпит — открытая кабина пилота (хотя и предпринимались различные попытки закрыть пилота). Сразу за кабиной располагается дуга безопасности, призванная принимать удары при переворотах машины. Спереди к монококу крепится передняя подвеска и передние аэродинамические элементы, сзади — двигатель, к которому крепится коробка передач, а к той — задняя подвеска и задние аэродинамические элементы. С 1970 г. команда Ф1 Лотус располагает радиаторы в боковых понтонах, что позволило придать носу машины максимально эффективную с точки зрения аэродинамики форму.

Трансмиссия

Привод, независимо от расположения двигателя, чаще всего делался задний, хотя в серии Индикар были попытки использования переднеприводных автомобилей, а полный привод использовался и в Индикаре, и в Формуле 1. Переключение передач всегда ручное, хотя в последнее время повсеместное распространение получили разработанные ещё для Формулы 1 секвентальные полуавтоматические коробки с переключением подрулевыми переключателями.

Пилотирование

Автомобили с открытыми колёсами обычно имеют наименьшую массу среди всех гоночных машин своего класса мощности и наибольшую концентрацию мощности среди автомобилей своего веса. Массы монопостов находятся в пределах 455—700 килограмм, а мощности могут достигать и превосходить 1 000 лошадиных сил. Это, а также высокая аэродинамическая оснащенность, определяет их наибольшие возможности по ускорению в поворотах и делает их наиболее быстрыми среди всех гоночных автомобилей.

Прототипы в принципе отличаются лишь закрытыми колесами, а потому теоретически тоже могут достигать таких динамических показателей, но на данный момент такие машины используются лишь в гонках на выносливость, а потому не могут сравниться с монопостами в скорости. В то же время возможна постройка прототипа из монопоста путем установки на него легкого кузова, закрывающего колёса — именно так были построены прототипы Can-Am второй половины 70-х.

Высокие динамические характеристики монопостов накладывают повышенные требования к физической подготовке пилотов. Также автомобиль с открытыми колёсами даёт небольшое преимущество, так как пилоту проще строить траекторию движения из-за того, что он видит колеса авто. Кроме того, пилотирование требует большей аккуратности, монопосты практически не способны переносить без повреждений контакты, а контакт колесо-на-колесо очень опасен ввиду того, что один из автомобилей может взлететь и перевернуться.

Производители машин с открытыми колёсами

Участники гонок на машинах с открытыми колёсами могут строить их сами (так в Чемпионате Мира Формулы-1), а могут закупать у стороннего производителя (в большинстве остальных случаев). Современные производители монопостов:

Международные чемпионаты на автомобилях с открытыми колёсами

Автомобили с открытыми колесами участвуют практически исключительно в кольцевых гонках на трассах с твердым покрытием — стационарных, временных или трассах овального типа. Спринт-кары и миджеты используются в гонках по коротким гаревым трекам. Также списанные из других серий монопосты могут использоваться в соревнованиях по подъёму на холм.

Подвеска автомобиля — принцип работы, виды и неисправности

Подвеска представляет собой совокупность деталей и узлов, которые связывают между собой колеса транспортного средства с другими элементами его конструкции. Она является неотъемлемым элементом любого автомобиля. Действительно, система играет важное значение, делая передвижение на машине куда более комфортным, а управление – более предсказуемым. Поговорим более подробно, когда она появилась, как устроена, как работает и какие неисправности у нее чаще всего возникают.

Краткая история автомобильной подвески

Система подвески появилась задолго до изобретения автомобилей. Ее использовали для крепления конных экипажей к осям колес. В глубокой древности для этого применяли ремни, сделанные из нескольких толстых полос прочной кожи. Позднее, когда люди научились хорошо обрабатывать сталь и изготавливать из нее сложные изделия, их место заняли пружины, которые были более прочными, надежными и эффективными.

К современному состоянию подвеска приблизилась в XIX веке. Именно тогда были изобретены рессоры. Изначально их использовали на железной дороге чтобы смягчить ход вагона. Однако им быстро нашли применение на конных экипажах.

Когда в начале ХХ века были сконструированы первые автомобили, в них также использовали рессоры. Подвеска того времени была зависимой. Это означает, что колеса жестко закреплены на одной оси, которая опирается на рессоры. Из-за этого большая часть толчков и вибрации ощущается водителем и пассажирами, поэтому ехать зачастую некомфортно.

В 1933 году впервые увидела свет независимая подвеска. Ее применили на модели Mercedes-Benz-380. Ведущие задние колеса на ней по-прежнему находилась на одной оси. А вот передние колеса двигались независимо друг от друга. Благодаря этому гасилось гораздо больше толчков, чем прежде.

Такая схема применялась в легковых автомобилях до 1960-х годов. В начале 1970-х ее заменила другая. Она тоже была позаимствована у другого немецкого автомобиля – Фольксваген Жук образца 1961 года. В ее основе были продольные рычаги. Систему отдаленно напоминала разработка Макферсона, которая применялась на автомобилях Форд.

На сегодняшний день существует огромное количество самых разных подвесок. Каждая из них использует свою, уникальную технологию. Некоторые варианты и вовсе управляются бортовым компьютером. Тем не менее, в основе конструкции осталась система рычагов и стоек.

Как работает подвеска автомобиля

Основной принцип работы подвески заключается в поглощении энергии удара благодаря движению ее конструктивных элементов. Выглядит это следующим образом:

- Колесо наезжает на возвышение (например, камень). Поскольку оно связано с остальными частыми авто подвеской, после этого положение некоторых ее частей (рычагов, кулака, тяги) меняется.

- В результате этого энергия с колеса поступает на амортизатор. До этого его пружина находится в состоянии покоя, а вот после – сжимается. Она не позволяет удару перейти с ходовой части на кузов. Большинство толчков гасятся почти полностью за счет упругости пружины. Фактически их энергия уходит на ее сжатие.

- После того, как энергия поглощена, пружина возвращается в свое исходное положение. В нем она будет находиться до того момента, пока колеса транспортного средства вновь не наедет на какую-либо неровность. Также в исходную позицию возвращаются и другие элементы конструкции.

Таким образом, подвеска выполняет следующие функции:

- поглощение толчков, ударов, вибрации;

- стабилизация движения транспортного средства, которая достигается обеспечением постоянного контакта колеса с дорожным покрытием;

- сохранение положения колес в пространстве, благодаря которому возможно точное рулевое управление машиной.

Также существует подвеска двигателя, которая гасит удары, толчки и колебания, которые возникают при функционировании мотора.

Устройство подвески

Подвеска на разных моделях автомобилей имеет разное устройство. Однако элементы, из которых она состоит, можно разделить на несколько групп в зависимости от назначения. Они будут встречаться практически на каждой модели транспортного средства. Вот эти группы.

- Упругие элементы. Включает в себя пружины, рессоры, торсионы. Главная задача этих частей конструкции – перенимать часть энергии, полученной с дорожного покрытия, на себя, а остальную часть, которую не удалось поглотить, равномерно распределять по кузову транспортного средства.

- Гасящие устройства. Представляют собой узлы, которые используют гидравлику или пневматику для гашения ударов, поступающих с дорожного покрытия. Также могут быть совмещенными (в таком случае их называют гидропневматическими).

- Направляющие элементы. К их числу относятся рычаги, тяги, балки, ограничитель хода, поворотные кулаки. Главная задача этих узлов и деталей – обеспечение правильного направления колеса при прямом движении или поворотах, благодаря которому будут обеспечены наилучшая амортизация и правильное распределение нагрузки по другим элементам подвески.

- Дополнительные элементы. К ним относят различные мелкие металлические детали, которые скрепляют между собой остальные элементы конструкции. Кроме того, в их число входят резиновые прокладки, основное назначение которых – снижение уровня шума и вибрации во время передвижения транспортного средства.

- Стабилизатор поперечной устойчивости. Устройство, которое предназначено для выравнивания движения авто при поворотах. Облегчает управление и предотвращает резкие заносы.

Виды подвесок автомобиля

Автомобильная подвеска в зависимости от конструктивных особенностей и строения бывает следующих видов.

- Зависимая. Первый вариант конструкции, который был применен в автомобилестроении. Описан выше, в разделе, посвященном истории узла. Отличительная особенность – жесткая связь обеих колесных осей с амортизаторами и рессорами. Несмотря на низкий уровень комфорта при езде, является самой дешевой в производстве и очень надежной – неисправности возникают крайне редко. Оба фактора обусловлены простотой конструкции.

- Независимая. Каждое из колес движется независимо от другого (отсюда и название). Это реализовано за счет рычагов, которые закреплены одной стороной на оси, а второй – на колесах. Они способны передвигаться в вертикальной плоскости. Поэтому при изменении положения колеса второе сохраняет свою позицию. В результате на кузов передается гораздо меньше ударов. Кроме того, колеса всегда имеют сцепление с дорожным покрытием. Иногда независимой оставляют только одну ось (ведомую).

- Полунезависимая. Вместо рычага используется торсионная балка. Она приподнимает вместе с собой часть оси. Благодаря этому удается достичь комфорта, близкого к независимой подвеске, и надежности, близкого к зависимой. Таким образом, полунезависимая конструкция занимает промежуточное положение между ними.

- Пневматическая. Вместо амортизаторов использует цилиндры со сжатым воздухом, по которым передвигаются поршни. Именно они гасят удары. В современных моделях автомобилей уровнем давления воздуха в таких цилиндрах часто управляет ЭБУ. Наиболее широко пневмоподвеска применяется на грузовых транспортных средствах. Однако сегодня ее используют и на легковых авто.

- Гидравлическая. Аналогична пневматической, но вместо воздуха в цилиндрах находится специальная жидкость. Гидравлическая подвеска не только прекрасно гасит удары, но и «умеет» регулировать клиренс, жесткость реакции на неровности дорожного покрытия.

- Торсионная. В такой конструкции используют продольный торсион (штангу), которая движется в вертикально плоскости и наряду с амортизатором гасит колебания. Однако встретить ее в легковых авто достаточно трудно – чаще всего ее применяют на грузовиках.

- Электромагнитная. Роль амортизаторов выполняют электромагниты. Такой вариант обычно устанавливают на авто премиум-класса. Поскольку электромагниты требуют большого расхода энергии, часто подобную подвеску сочетают с гидравлической, получая таким образом составной вариант, экономящий заряд аккумулятора.

- Двухрычажная. Движением колеса в данном случае управляют 2 рычага. Один закреплен сверху, другой снизу. Между ними расположен амортизатор. Такая подвеска считается более эффективной, чем традиционные варианты. Рычажная подвеска может не ограничиваться двумя рычагами – иногда их гораздо больше. Это позволяет более равномерно распределять нагрузку с колеса.

- Интегральная. Состоит из нескольких рычагов, поворотного кулака и соединительной тяги. Обычно устанавливается на ведомые колеса.

- Винтовая. Подразумевает использование специализированных стоек стабилизатора (в народе – косточки) с нанесенной на их поверхность резьбой.

Существуют и другие классификации. Например, в зависимости от способности к сжатию подвеску делят на 2 типа:

Первая чаще всего применяется на внедорожниках, так как позволяет преодолевать серьезные препятствия и обеспечивает постоянный контакт колес с дорожным покрытием. Вторая обычно используется на легковых (в том числе спортивных) автомобилях, так как улучшает управляемость транспортным средством.

Основные неисправности подвески и как их устранить

О неисправности подвески могут свидетельствовать следующие «симптомы»:

- посторонние звуки при движении транспортного средства (шум, стук);

- машину «ведет» в сторону;

- нельзя отрегулировать углы передних колес авто;

- самопроизвольно возникающее угловое колебание передних колес;

- проседание передней части кузова авто;

- крен нагруженного транспортного средства на один бок.

Если один из этих признаков замечен, значит, с подвеской или ходовкой проблемы.

Из-за чего могут возникнуть подобные неприятности? Вот наиболее распространенные неисправности.

- Поломка амортизаторов. Проблема решается ремонтом или заменой неисправного узла.

- Ослабление болтов крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости. Решается путем подтягивания болтов или замены резиновых шайб.

- Физический износ деталей шаровых опор. Решает полной заменой деталей.

- Зазор в подшипниках колес вследствие физического износа. Решается заменой подшипников.

- Деформация поворотного кулака. Если деталь изогнута не сильно, то ее можно попробовать выпрямить (правда, самостоятельно это сделать очень сложно. При сильной деформации требуется полная замена.

- Нарушение параллельности задней и передней осей. Решается проблема выравниванием осей по отношению друг к другу.