- Всё о коэффициенте сцепления шин с дорогой

- Измерение коэффициента сцепления дорожного покрытия по ГОСТ 50597-93

- Силы воздействия на участок поверхности шины во время торможения

- Коэффициент сцепления шин с дорогой — что это, на что влияет, как обозначается

- Что такое индекс сцепления шин с дорогой

- Как измеряется коэффициент шины с дорогой

- Как рисунок протектора влияет на индекс сцепления

- Как ширина профиля влияет на сцепление шины с дорогой

- Влияние температуры на сцепление

- Скользкость дорожного покрытия

Всё о коэффициенте сцепления шин с дорогой

Вопросы безопасности на дорогах включают не только выбор правильной резины, но и учитывают фактор дорожного покрытия, технические характеристики транспортного средства ТС, другие факторы о которых узнаете ниже.

Измерение коэффициента сцепления дорожного покрытия по ГОСТ 50597-93

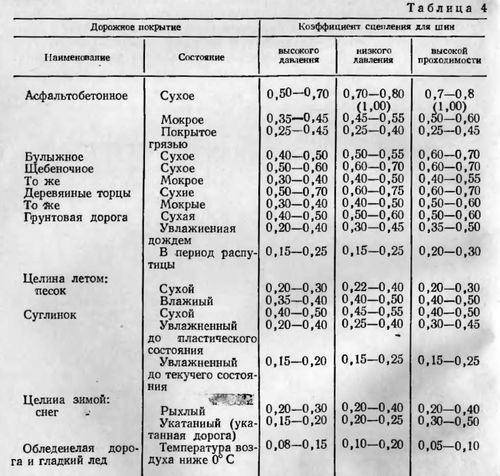

Исследования проводились динамометрическим приборомПКРС-2, результаты сведены в таблицу, где указаны виды дорожного покрытия и их состояние в зависимости от погодных и климатических условий. С момента ввода этих коэффициентов прошло много лет. Изменились технологии строительства дорог, в частности контактная поверхность дорожного покрытия. Данные таблицы надо рассматривать, как ориентировочные.

Сцепление шин с дорогой

Совершенно ясно, что эти коэффициенты не есть величина постоянная, а зависят от многих факторов:

- тип дорожного полотна, качество состояния;

- состояние шин транспортного средства их скоростные, нагрузочные и другие характеристики, входящие в маркировку;

- скорость движения ТС;

- наличие веществ, снижающих сцепление в зоне контакта поверхности колеса и покрытия (грязь, пролитые ГСМ);

- уклоны и опасные закругления автомобильной дороги.

Коэффициент сцепления между шиной и дорогой является одним из важных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Состояние деформации шины различается в зависимости от силы торможения, вертикальной нагрузки на колесо.

Силы воздействия на участок поверхности шины во время торможения

Есть классическая формула в физике F =µN =µmg, которая связывает прямо пропорциональную зависимость силы трения от коэффициента сцепления контактирующих областей и прижимной силы. N равна произведению массы нагруженного колеса на ускорение свободного падения. Конечно распределение веса на переднюю ось будет больше при торможении, но эта классическая формула дает возможность понять какие факторы рассматриваются производителями шин, чтобы обеспечить безопасность автомобиля.

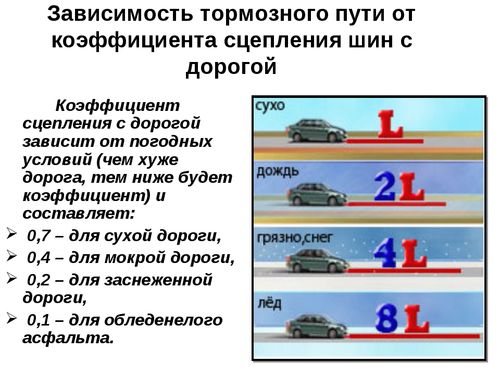

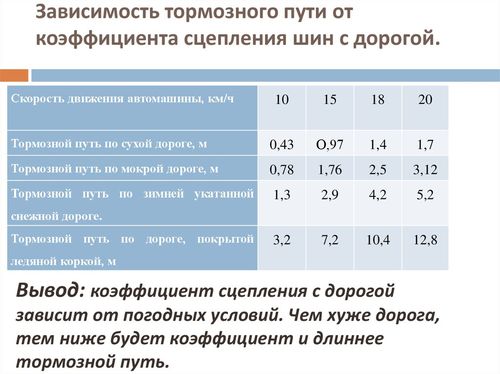

Зависимость тормозного пути от коэффициента сцепления шин с дорогой

Рисунок протектора колеса играет важную роль в определении трения или сопротивления скольжению. В сухих условиях на дорогах с твердым покрытием гладкая шина дает лучшую тягу, чем рифленый или узорчатый протектор, потому что имеется большая площадь контакта для создания сил трения. По этой причине резина, используемая для автогонок, имеет гладкую поверхность без рисунка протектора. К сожалению, гладкая шина развивает очень мало сцепления при влажных условиях, потому что фрикционный механизм уменьшается благодаря смазочной пленке воды между протектором и дорогой.

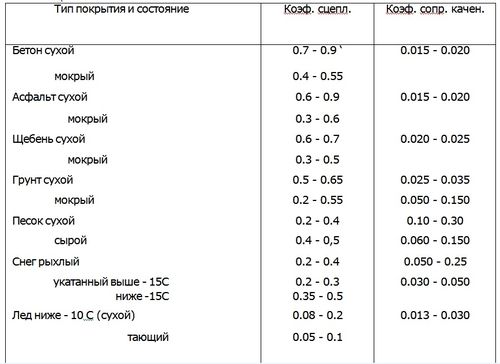

Рисунок канавки или каналы, по которым идет водоотвод, обеспечивает область прямого контакта между шиной и дорогой. Типовая шина дает коэффициенты сухого и влажного сцепления около 0,7 и 0,4 соответственно. Эти значения представляют собой компромисс между экстремальными значениями около 0,9 (сухих) и 0,1 (влажных), полученными с гладкой шиной.

Торможение на мокрой дороге

Когда автомобиль заторможен до жесткой остановки на сухой дороге, максимальная сила трения может быть больше, чем прочность протектора. В результате, вместо того, чтобы шина просто скользила по дороге, резина отрывается от протектора в области контакта шины и дороги. Несомненно, сопротивление протектора этому разрыву представляет собой сочетание прочности резины, канавок и щелей, составляющих дизайн протектора. Это тоже учитывают производители шин.

Сцепление шин таблица

Кроме того, размер контактной зоны очень важен в автомобильных шинах, потому что тяга является динамической, а не статической; то есть она изменяется по мере того, как колесо катится вперед. Максимальный коэффициент трения может происходить где угодно в области контакта, и чем больше площадь, тем больше вероятность максимальной тяги.

Таким образом, при одинаковой нагрузке и на одной и той же сухой поверхности более широкий профиль имеет большую площадь контакта и развивает более высокую тягу, что приводит к большей тормозной способности. Хотя некоторые специалисты считают, что большая площадь снижает давление на единицу поверхности и таким образом прижимная сила становится меньше, а потому выигрыш в тормозной способности остается под вопросом.

Коэффициент сцепления шин с дорогой — что это, на что влияет, как обозначается

Автомобильная шина отвечает за безопасность движения. В зависимости от покрытия подбирают варианты резины, обладающие наилучшим сцеплением в конкретных условиях. При выборе нужно учитывать коэффициент сцепления шины с дорогой.

Что такое индекс сцепления шин с дорогой

Одним из важнейших параметров любой авторезины является коэффициент сцепления шины. Он показывает силу, которая противостоит скольжению колеса относительно дорожного покрытия. При этом, параметр равняется силе трения, которая возникает в пятне контакта покрышки с дорогой.

Для дорог с грунтовым или другим неустойчивым покрытием, показатель уровня сцепления может отличаться.

На автошине маркируется словом Traction. Рядом с этим словом проставляется буква, соответствующая конкретному индексу. Всего используется три варианта показателей:

- A – показывает самый лучший уровень для шины этого класса;

- B – средний показатель.

- C – минимально допустимый параметр.

Иногда встречается обозначение «AA». Оно характерно больше для спортивных покрышек, говорит об улучшенном коэффициенте сцепления.

Как измеряется коэффициент шины с дорогой

Стоит разобраться, как рассчитывается и измеряется индекс сцепления шины, обычно он показывается в виде коэффициента. Замеры производятся в строгом соответствии с регламентом, определенным:

- ГОСТ 30413–96;

- ГОСТ Р 50597-93;

- ОДН 218.0.006-2002.

Перед началом работы требуется проверить уровень сцепления самой дороги. Для этого замеряется этот параметр с помощью динамометрического прибора, обязательно перед этим асфальт смачивается. Эти данные позволяют отсечь влияние, которое оказывает конкретное покрытие на шину, уменьшив показатель сцепления на полученную величину.

Непосредственно шина тестируется следующим образом.

- Покрышка накачивается до давления 1,65 кг/см2. Но, если тестируются типы шин с другими требованиями, давление может отличаться.

- Накаченная автошина монтируется на прицеп, имеющий смонтированное измерительное оборудование. Общая масса прицепа 984 кг, соответственно на одну покрышку приходится нагрузка в 492 кг.

- Для проведения теста прицеп буксируют по мокрому асфальту со скоростью 65 км/ч. Далее резко тормозят до блокировки колеса прицепа. В этот момент и замеряют коэффициент сцепления.

Окончательные данные получаются путем расчетов, где учитываются параметры конкретного асфальта, замеренные перед тестом.

В зависимости от многих показателей, таких как загрязненность, температура и прочее, асфальт может оказывать разное влияние на коэффициент сцепления шины.

Как рисунок протектора влияет на индекс сцепления

На практике очень большое значение на индекс сцепления оказывает протектор. Именно от него во многом зависит, насколько будет эффективна шина в сложных дорожных условиях. Рассмотрим несколько примеров.

- Если на улице дождь, дорога будет мокрая. При этом, на асфальте постоянно находится небольшое количество воды. Этого вполне достаточно для эффекта аквапланирования, и снижения сцепления. От того, насколько эффективно будет отводиться вода из пятна контакта, напрямую будет зависеть коэффициент сцепления. Наличие водоотводящих канавок на протекторе значительно улучшает качество работы автошины.

- Ламели, на протекторе также усиливают сцепление. Особенно это проявляется на снегу, обледенелой дороге. Там также образуется пленка воды, ламели эффективно ее отводят, также помогают протекторным блокам плотнее прилегать к покрытию.

- На качество сцепления оказывает влияние и размер блоков протектора. Тут нужно учитывать особенности дорожного покрытия, в одних случаях лучший показатель будет у крупных «шашек», в других лучше поведут себя мелкие шины.

Нужно учитывать, что коэффициент сцепления замеряется в сравнении с определенным типом шин и протектора. Для дождевой резины и шин, созданных для сухой дороги, показатель «A» будет разным в условиях, например, дождя.

Как ширина профиля влияет на сцепление шины с дорогой

Среди водителей ходит ошибочное мнение, что ширина покрышки влияет на качество сцепления. Считается, что при большей ширине увеличивается площадь контакта, это и улучшает эффективность сцепления. Это неверно.

Чем шире площадь контакта, тем меньше давление, которое оказывает колесо на квадратный сантиметр дороги. Соответственно сила трения снижается, и сцепление уменьшается.

Уменьшение показателя незначительно. Можно просто его не учитывать, считая, что ширина ската не оказывает влияния на сцепление.

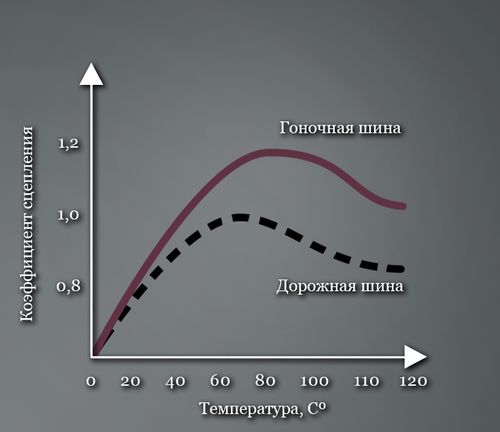

Влияние температуры на сцепление

Температура покрытия оказывает значительное влияние на сцепление. Резина становится мягче или жестче при изменении температурного режима. Тут еще нужно учитывать, что шина сама нагревается при движении.

В общих чертах можно сказать, что для зимней авторезины, при понижении температуры от +5° до -15° коэффициент будет увеличиваться, а при более низких температурах уменьшаться. Для летней резины схожий процесс будет наблюдаться при увеличении температуры до +30°, после чего показатель станет снижаться.

Коэффициент сцепления шины важный параметр, оказывающий влияние на безопасность движения. Он указывается на боковине каждой покрышке, но водителю нужно помнить, что на практике сцепление отличается от полученных на тестах результатов.

Как разбортировать бескамерное колесо?

Как разбортировать колесо автомобиля?

Как отремонтировать шину своими руками

Как снять и установить колпаки с колес

Набор для ремонта шин: когда пригодится, состав, как пользоваться

Индекс нагрузки шин — что это, как обозначается, как рассчитать

Диагональные шины: особенности конструкции, преимущества и недостатки

Диаметр колесного диска — как измеряется, на что влияет

Скользкость дорожного покрытия

Скользкость дорожного покрытия — важнейшая характеристика транспортно-эксплуатационного состояния дороги. Критерием скользкости дорожного покрытия является коэффициент сцепления..

Коэффициент сцепления измеряют с помощью портативных (малогабаритных) приборов, динамометрических установок и методом торможения. При измерении коэффициента сцепления портативными приборами не требуется специальных установок и автомобилей. С помощью этих приборов возможно измерение коэффициента продольного сцепления на площадях ограниченного размера. Недостатком портативных приборов являются малые размеры резинового элемента, имитирующего протектор автомобильной шины. По этой причине такие приборы не используют для измерения коэффициента сцепления грубошероховатой поверхности. Другим недостатком портативных приборов является моделирование качения колеса автомобиля с низкими скоростями. Коэффициент продольного сцепления дорожного покрытия измеряют не менее чем на трех участках на каждом километре каждой полосы движения. В каждом месте делают по три измерения. При наличии между измерениями расхождений, превышающих 0,05, число измерений увеличивают до пяти. За показатель скользкости принимают среднее арифметическое значение коэффициента сцепления.

Определение коэффициента сцепления с помощью динамометрических установок производят при движении автомобиля с определенной скоростью. Существует много конструкций динамометрических установок. Как правило, установки состоят из одноколесного прицепа. Наиболее совершенной является динамометрическая установка типа ПКРС-2.

Динамометрическими тележками определяют коэффициент сцепления по силе тяги, необходимой для протаскивания по дорожному покрытию заторможенного колеса с заданной постоянной скоростью. Сила сцепления шины тележки и дорожного покрытия при торможении Рх, Н, определяется динамометром. В тележках подобной конструкции направление усилий совпадает с плоскостью качения колеса. Измерение коэффициента продольного сцепления следует производить не ранее чем через 2 недели после окончания устройства дорожного покрытия.

На дорогах и улицах, находящихся в эксплуатации, испытания следует проводить при движении испытательного колеса по полосе наката левых колес транспортных средств, использующих данную полосу движения, а на дорогах и улицах с вновь устроенным дорожным покрытием — в пределах всей ширины полосы движения. На каждом из испытуемых участков длиной не менее 1 км последовательно выполняют не менее пяти испытаний.

При отсутствии специальных динамометрических прицепов и портативных приборов разрешается определение коэффициента сцепления методом тормозного пути или по отрицательному ускорению.

Для контроля сцепления дорожного покрытия по отрицательному ускорению необходимо оборудование автомобиля регистрирующей аппаратурой и акселерометром — прибором, измеряющим отрицательное ускорение в процессе торможения. Автомобиль с установленным акселерометром разгоняют до определенной скорости (40. 50 км/ч), а затем резко тормозят. Через 3. 4 с торможение прекращают и берут отсчет по акселерометру.

Для измерения коэффициента сцепления методом тормозного пути автомобиль разгоняют по увлажненному дорожному покрытию до скорости не выше 40. 50 км/ч и в момент пересечения намеченного створа тормозят до полной остановки. Коэффициент продольного сцепления в этом случае определяют по длине измеренного тормозного пути.

Результаты измерений методом тормозного пути несколько превышают значения, полученные с помощью динамометрического прицепа.

Существенное влияние на коэффициент сцепления оказывает температура воздуха. В качестве эталона принимают коэффициент сцепления, полученный при температуре воздуха 20 °С. При определении коэффициента сцепления при других температурах вводят поправки.

Появились приборы, позволяющие измерять коэффициент поперечного сцепления. В ряде стран (Великобритания, Франция и др.) коэффициент поперечного сцепления принят в качестве основного показателя сцепных качеств дорожного покрытия, так как он более точно отражает взаимодействие шины колеса автомобиля с дорожным покрытием в момент дорожно-транспортного происшествия.

Существенное влияние на коэффициент сцепления оказывают скорость движения, рисунок протектора, давление в шинах, нагрузка на колесо, режим торможения и особенно тип дорожного покрытия, его состояние, температура и шероховатость.

4.8. Шероховатость поверхности дорожных покрытий

Шероховатость поверхности дорожных покрытий — один из важнейших транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог, обусловливающий надежность контакта автомобильной шины с поверхностью дорожного покрытия и в большей степени влияющий на безопасность движения транспортных средств.

Микрошероховатость характеризуется неровностями длиной менее 2. 3 мм и высотой 0,2. 0,3 мм. Неровности длиной более 2. 3 мм и высотой более 0,2. 0,3 мм называются макрошероховатостью. При определении состояния дорожного покрытия чаще всего оценивают макрошероховатость.

Основными параметрами, характеризующими макрошероховатость, являются высота выступов, средняя высота выступов, шаг неровностей (расстояние между соседними вершинами неровностей), средний шаг неровностей.

Для измерения параметров шероховатости поверхности дорожного покрытия применяют приборы разных типов, которые по принципу действия подразделяют на контактные и бесконтактные.

Простейшим методом измерения шероховатости является метод песчаного пятна, который заключается в распределении на поверхности дорожного покрытия определенного объема песка (обычно 10. 30 см 3 ) с размером частиц 0,15. 0,3 мм. Песок распределяется вровень с поверхностью отдельных выступов дорожного покрытия, придавая песчаному пятну форму правильного круга. По измеренному диаметру пятна и объему песка вычисляют среднюю глубину шероховатости.

При вычисленной средней глубине шероховатости на участках дорог с продольными уклонами до 30 %о на дорожных покрытиях с применением органических вяжущих, составляющей менее 0,7 мм, а на цементобетонных покрытиях менее 0,5 мм, шероховатость считается неудовлетворительной, при средней глубине шероховатости соответственно 0,7. 1,5 и 0,5. 0,6 мм — удовлетворительной, 1,5. 2 и 0,6. 0,8 мм — хорошей и при средней глубине более 2 и 0,8 мм — очень хорошей. С помощью приборов контактного типа обеспечивается возможность копирования контуров поверхности и определения числовых значений параметров шероховатости. Принцип работы таких приборов основан на ощупывании неровностей поверхности щупом с последующим копированием контуров шероховатости на миллиметровую бумагу или преобразованием механических колебаний в электрические. После обработки полученных профилограмм определяют числовые значения параметров шероховатости.

При измерении неровностей с помощью прибора ПКШ-4 устанавливают на дорожное покрытие и слегка вдавливают так, чтобы иглами прибора точно копировался рельеф поверхности дорожного покрытия. Полученный микропрофиль переносят на миллиметровую бумагу и определяют высоту выступов, средний шаг и средний угол при вершине. Измерения проводят дважды с установкой прибора вдоль оси дороги и перпендикулярно.

При использовании бесконтактного метода измерения шероховатости (лазерный профилограф) исследуемая поверхность ощупывается световым лучом. Копирование поверхности дорожного покрытия осуществляется сфокусированным лучом лазера, а фотоприемным устройством измеряется диффузионная составляющая отраженного светового потока.

Существует метод оценки состояния дорожного покрытия методом дистанционного зондирования. Метод основан на оптическом сканировании исследуемой поверхности с помощью цифровых устройств (цифровые фотокамеры) и последующей обработки полученных снимков в цифровых фотограмметрических системах.

4.9. Влияние природно-климатические факторов на изменения транспортно-эксплуатационных качеств дорог

В зимний период решающее влияние на условия движения оказывают снежные заносы, гололед, туман, низкая температура, короткая продолжительность светлого времени суток.

Близкими по влиянию на транспортно-эксплуатационные качества дорог являются осенний и весенний периоды. Для осеннего периода характерно переувлажнение земляного полотна и дорожной одежды, появление кратковременного гололеда, большое количество осадков, туман. В этот период значительно загрязняется проезжая часть, что приводит к резкому снижению коэффициента сцепления шины колеса с дорожным покрытием, разрушаются обочины, уменьшается эффективная ширина проезжей части.

Весенний период характерен резкими колебаниями температуры в течение суток и резкими переходами от сухой погоды к дождливой. В это время в связи с переувлажнением низа дорожной одежды снижается ее несущая способность, что требует ограничения движения тяжелых автомобилей.

Продолжительность разных сезонов года значительно меняется на территории России. Продолжительность зимнего периода колеблется от нескольких суток до 260 и более. Продолжительность весеннего периода колеблется от 30 до 120— 125 сут. Осенний период примерно в 2 раза длительнее весеннего и колеблется от 65-70 до 110- 120 сут.

Особенно подвержены влиянию разных природных факторов автомобильные дороги, проходящие в сложных условиях рельефа местности. На дорогах, проходящих в горной местности, часто возникают туманы, обвалы, снежные лавины, селевые потоки. Характерным является резкое колебание температуры, приводящее к разрушению дорожного покрытия. Попадание и замерзание воды в образовавшиеся трещины приводит к еще большему разрушению дорожного покрытия.

Для дорог, проходящих в равнинных районах, неблагоприятными являются осенний и весенний периоды, особенно для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

К существенному снижению транспортно-эксплуатационных качеств приводит уменьшение расстояния видимости в тумане и при интенсивном пылеобразовании в сухой период года. Происходит снижение скоростей движения, возрастание числа дорожно-транспортных происшествий.

Состояние дорожного покрытия в течение года меняется следующим образом: сухим покрытие бывает 67,9%, мокрым — 17,1 %, снежным накатанным — 8,2%, обледенелым — 6,8% времени.

Транспортно-эксплуатационные характеристики дорог в зимний период во многом зависят от качества проведения работ по их содержанию. В большинстве случаев для этого периода наиболее характерны потеря четкого очертания земляного полотна, изменение размеров поперечного профиля проезжей части, сужение проезжей части на мостах и около близкорасположенных к проезжей части препятствий вследствие неполного удаления снега. Наличие снегозаносимых участков на дороге существенно ухудшает транспортно-эксплуатационные качества всей автомобильной дороги. На региональных дорогах протяженность снегозаносимых участков составляет 84 % общей протяженности дорог.

В зимний период эффективно используемая ширина проезжей части составляет 6. 6,6 м на двухполосных дорогах с покрытием шириной 7 м; 8,7 м на трехполосных дорогах с покрытием шириной 11,5 м; 5,5. 6,5 м для одного направления с проезжей частью шириной 7 м на четырехполосных дорогах с разделительной полосой.

Существенное снижение скоростей движения наблюдается при ухудшении условий видимости, уменьшении сцепления шины колеса с дорожным покрытием и изменении геометрических характеристик дороги. В зимний период отмечается резкое разделение транспортного потока на медленно- и быстродвижушиеся автомобили. Скорость на прямолинейном горизонтальном участке при мокром дорожном покрытии снижается на 10%, при снежном накатанном — на 22 и при частично обледенелом — на 36%. На изменение условий движения в разные периоды года указывает также изменение зависимости интенсивность движения — плотность транспортного потока. Изменение расстояния метеорологической видимости приводит к изменению скорости движения: при видимости 100 м (интенсивный снегопад) скорость снижается на 49%, при видимости 200 м — на 29 %.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какие основные факторы влияют на состояние дороги?

2. Какими показателями характеризуются транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог?

3.На какие группы подразделяются транспортные средства?

5. Каковы ограничения транспортных средств по длине, ширине, высоте?

6. Как характеризуется надежность автомобильных дорог?

7. Как характеризуется проезжаемость автомобильной дороги?

8. Как характеризуется прочность дорожной одежды?

9. Как может определяться ровность дорожного покрытия?

10.Как может определяться скользкость дорожного покрытия?

11. Как измеряется шероховатость дорожного покрытия?

12. За счет чего снижаются транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог при изменении природно-климатических факторов?