Определение комплекса машин для ремонта

Филиал ГОУ ВПО УрГУПС в г.Перми

Методическое пособие

По курсовому проектированию для специальности 2904 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»

Тема: «Организация капитального

(среднего) ремонта пути»

Общие требования

Целью курсового проектирования по дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт пути» является закрепление студентами теоретических знаний и приобретение ими навыков самостоятельного решения конкретных технических задач.

Курсовой проект посвящен проектированию производства работ по ремонту пути комплексным способом.

Курсовой проект должен состоять из пояснительной записки и графической части.

В графическую часть входит график работ в «окно» -1 лист, график работ по дням – 1 лист. Чертежи выполняются на листах миллиметровой бумаги формата А-3 в произвольном масштабе.

Материал пояснительной записки должен быть систематизирован и разбит на разделы. Объем пояснительной записки 15-20 листов. В пояснительной записке должен быть приведен перечень использованной литературы и дано оглавление.

Пояснительная записка должна быть написана на одной стороне стандартной писчей бумаги. Материал необходимо излагать кратко, последовательно, без помарок и исправлений. Записи в карандаше не допускаются. Принятые технические решения должны обосновываться и иметь необходимые пояснения. К формулам должна быть дана расшифровка буквенных обозначений.

Пояснительная записка должна содержать следующие разделы:

Введение

Во введении необходимо отразить следующие вопросы:

- Перспективы развития железнодорожного транспорта.

- Роль путевого хозяйства в решении перспективных задач развития транспорта

- Состояние путевого хозяйства в настоящее время

- Перспективы развития и совершенствования системы ведения путевого хозяйства

- Мероприятия по усилению ВСП и земляного полотна, совершенствованию технологии путевых работ, применению новой техники.

Характеристика верхнего строения путидо и после ремонта:

v количество путей,

v средства сигнализации и связи

v характеристика ВСП до и после ремонта

v скорости движения поездов

Условия производства работ.

В этом пункте определяются объемы основных работ, подлежащих выполнению на 1 км.пути в соответствии с приложением 2, табл.2.8 «Технических условий на работы по ремонту и планово – предупредительной выправке пути» 1998г. (См.приложение 1 методических указаний)

v количество шпал на 1 км.пути определяется по формуле:

v Количество костылей или гаек клеммных болтов

v протяженность насыпей и выемок

v количество путевых знаков больших и малых

v количество переездов

v протяженность мест препятствий для работы машин (ЭЛБ, ВПО, ЩОМ)

Обоснование необходимости ремонта.

Необходимость ремонта пути определяется в зависимости от класса пути в соответствии с приказом №12 Ц и Техническими условиями на работы по ремонту пути и планово – предупредительной выправке пути.

Для определения класса пути необходимо определить грузонапряженность участка по формуле:

nгр-количество грузовых поездов (берется по заданию).

Qгр-вес грузовых поездов (берется по заданию)

nпасс-количество пассажирских поездов (берется по заданию)

Qпасс-вес пассажирских поездов (берется по заданию)

nприг- количество пригородных поездов (берется по заданию)

Qприг- вес пригородных поездов (берется по заданию)

365- количество дней в году

кроме того, если участок однопутный, полученный результат необходимо умножить на 2.

В соответствии с найденной грузонапряженностью и заданными скоростями движения по приказу №12Ц по табл.№ 2.1 ( см.приложение 2 Методических указаний) определяем класс пути.

Далее, для капитального ремонта пути

По установленному классу в соответствии с таблицей №2.4 приказа №12Ц определяем нормы периодичности.

Периодичность капитального ремонта в годах определяется по формуле:

t — периодичность ремонта в годах.

Qн- среднесетевая норма периодичности обновления и капитального ремонта пути (млн.тн)

Для среднего ремонта пути:

Периоды между ремонтами балластного слоя в годах t, определяются по норме пропуска тоннажа за период между ремонтами и грузонапряженности линии по следующей формуле:

T — межремонтный тоннаж по ремонту балластного слоя в млн.тн.брутто

Г – грузонапряженность линии в млн. ткм/км брутто в год

Межремонтный тоннаж Т для всех видов балласта определяется по формуле:

D допускаемое максимальное загрязнение балласта (берется по приказу

№12Ц, или по ТУ) в %

d засорение балласта в начальный период, перед укладкой его в путь

(для щебня 5%, для гравия 6%, для песка 10%)

к интенсивность засорения балласта в %, от прохода 1 млн.тн.брутто в

зависимости от расстояния до места погрузки сыпучих грузов.

| Тип рельса | Расстояние от места погрузки | ||||||

| > 200 | 100-200 |  Суточная производительность определяется в соответствии с заданным объемом работ и принятыми сроками производства работ. Суточная производительность определяется, как отношение годового объема работ к числу рабочих дней, за которые этот объем должен быть выполнен. А — объем работ на сезон, км. T год –количество рабочих дней в сезоне åt – резерв времени на случай не предоставления «окон», на разворот и свер- тывание работ в начале и конце сезона (принимают 0,1Т) Определение длины фронта работ в «окно». Фронт работ устанавливается в зависимости от суточной производительности ПМС и периодичности предоставления «окон». S — суточная производительность ПМС, км. t пер –периодичность предоставления «окон» Полученный фронт работ сравнивается с нормативным (L н), определяемым в соответствии с Инструкцией ЦД/452 , если L фр > L н, т.е. требования инструкции удовлетворяются, то принимаем полученный фронт работ, если условие не выполняется, то необходимо либо принять другую периодичность предоставления «окон», либо изменить сроки производства работ. Определение потребности материалов ВСП на ремонт 1 км.пути. Потребность материалов определяется в соответствии с указанием МПС Расчет потребного количества шпал и промежуточных рельсовых скреплений производится в зависимости от конкретных условий (протяженность прямых и кривых на ремонтируемом участке). Характеристика материалов верхнего строения пути, укладываемых при ремонте (% старогодных материалов, тип шпал, группа и класс рельсов.) принимается в соответствии с п.2.2 «Технических условий на работы по ремонту и планово – предупредительной выправке пути» (1998г.) Данные о потребности материалов сводятся в таблицу №4

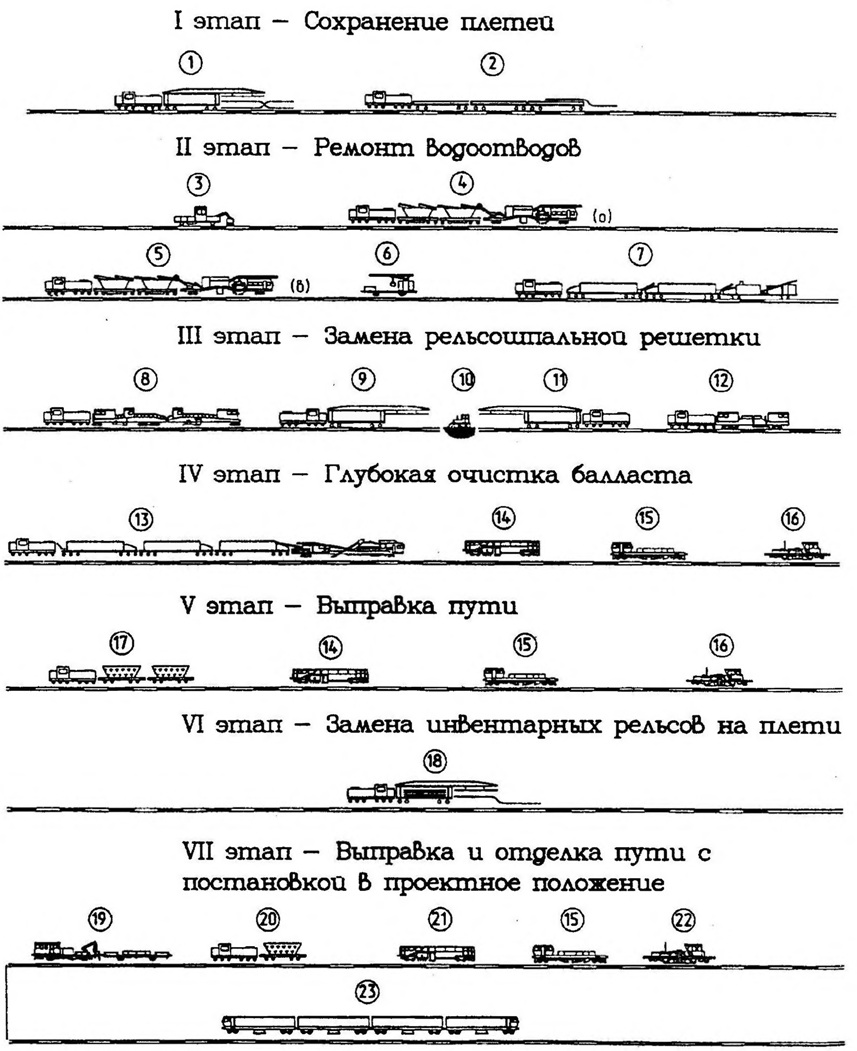

Определение поправочных коэффициентов к техническим нормам времени. Поправочные коэффициенты к техническим нормам времени определяются в зависимости от размеров движения на ремонтируемом участке и способа ограждения производимой работы. Определение комплекса машин для ремонта. При проектировании ремонта пути необходимо определить комплекс машин, выполняющих наиболее трудоемкие работы. Ниже приведены примерные составы машинизированных комплексов. Расчет ведомости затрат труда по техническим нормам. Для заполнения ведомости определяются объемы работ на расчетный фронт, определяется перечень работ выполняемых подготовительный, основной и отделочный периоды. Подсчитываются затраты труда для каждой отдельной работы в соответствии с типовыми, технически обоснованными нормами времени (ТОНВ) (см.приложение Методических указаний) по четырем разделам: подготовительные работы, основные работы в «окно», основные работы после «окна», отделочные работы. На данном этапе проектирования ведомость заполняется до графы 7. Результаты расчета фиксируются в таблице №5. Машины, используемые при капитальном ремонте путиРельсошпальная решетка снимается и укладывается звеньями длиной по 25 м с применением путеукладочных кранов УК-25/9 -18. Перетяжка пакетов по составу и транспортировка их к крану осуществляется моторными платформами МПД-2. Все платформы для перевозки пакетов оборудованы съемным оборудованием УСО. Шлифовка рельсов производится рельсошлифовальным поездом на стадии заключительных работ. После работ на перегоне путь приводится в состояние, обеспечивающее безопасный пропуск первых 2-х поездов со скоростью не более 25 км/час, а последующих со скоростью 60 км/ч. 3.4. Организация основных работ по замене рельсошпальной решетки 3.4.1. Методика разработки организации основных работ В курсовой работе необходимо разработать технологический процесс выполнения основных работ по замене рельсошпальной решетки при капитальном ремонте пути. Организация основных работ по капитальному ремонту пути разрабатывается для заданного фронта работ (протяженности участка, на котором осуществляется замена рельсошпальной решетки за время одного , предоставляемого для производства ремонта пути). Разработка технологического процесса производится в следующей последовательности: — устанавливают перечень работ, выполняемых во время «окна»; — выбирают машины и механизмы, выполняющие отдельные работы; -устанавливают последовательность выполнения отдельных работ, порядок вступления машин в работу и в соответствии с этим разрабатывают план формирования и порядок выпуска рабочих поездов на перегон; — в зависимости от заданного фронта работ определяют требуемую продолжительность «окна»; — строят график производства основных работ по замене рельсошпальной При капитальном ремонте пути во время «окна» выполняют следующие работы: • снятие старой рельсошпальной решетки; • укладку новой рельсошпальной решетки; • добавление нового балласта; • сплошную выправку пути; • сопутствующие работы, как, например, разболчивание и сболчивание стыков, Сопутствующие работы осуществляют при помощи электрических и гидравлических путевых инструментов (электрогаечных ключей, гидроразгонщиков, гидрорихтовщиков и т.д.). Дата добавления: 2015-12-08 ; просмотров: 371 | Нарушение авторских прав 1385 Технология усиленного капитального ремонта путиНачиная с 1995 г. на сети дорог Российской Федерации широко внедряется новая система ведения путевого хозяйства, особенности которой установлены приказом МПС № 12Ц от 16.08.94. Прежняя же исчерпала все ресурсы и требует полной реорганизации. Основные задачи по новой классификации, типам, видам, объемам и составу работ утверждены техническими условиями на ремонт и планово-предупредительную выправку пути. Наиболее сложен по технологическим, техническим и организационным показателям усиленный капитальный ремонт (УКР). В настоящее время его выполняют почти на всех дорогах. Постоянно совершенствуя оздоровление колеи подобным образом, можно резко повысить эффективность ресурсосберегающих технологий. Достаточно сказать, что внедренный в 1959 г., т.е. 40 лет назад, капитальный ремонт пути сейчас имеет 26 технологических разновидностей, а усиленный, уже на стадии начального освоения, — 48. Его невозможно было использовать раньше из-за отсутствия соответствующих технических средств. Усиленный капитальный ремонт предполагает: оздоровление земляного полотна и водоотводных сооружений; глубокую, высококачественную очистку балласта, восстановление его дренирующих свойств, сокращение расхода нового щебеночного балласта и устройство разделительного слоя; исправление искажений продольного профиля пути с устройством кривых в вертикальной плоскости, сопрягающих смежные элементы, улучшение сопряжения кривых, удлинение и устройство вставки между ними. Усиленный капитальный ремонт пути ведется последовательно в несколько этапов с помощью машинных комплексов (см. рисунок). Предварительный этап. Проектная организация делает и утверждает рабочий проект и технологический процесс. Первый и второй этапы — подготовительные. Они целиком зависят непосредственно от исполнителя, который выполняет несколько укрупненных технологических операций. На объектах предстоящего ремонта он проводит инженерно-техническую подготовку; на производственной базе создает запасы новой рельсошпальной решетки, балластных материалов для пополнения до нормы после очистки и дренирующих материалов для ремонта водоотводов, материалов верхнего строения пути и конструкций водоотводных сооружений. В дорожных ремонтных и механических мастерских ПМС исполнитель подготавливает машинные комплексы. На перегоне полный комплекс работ включает сохранение старо годных плетей (первый этап, см. рисунок) для повторной укладки в путь на менее грузонапряженных участках; с помощью комплексов, куда входит одна из ведущих машин типа СЗП-600, МНК, УМС и УМ, убирают лишний загрязненный балласт с обочины земляного полотна и откоса балластной призмы; применяя комплекс, где ведущая машина СЗП-600, МНК-1 или экскаватор, ремонтируют водоотводные сооружения (второй этап, см. рисунок). Третий этап. Укладка новой рельсошпальной решетки путеукладочными кранами. Четвертый этап. Глубокая очистка или вырезка балластного слоя за один или два прохода комплексом, где ведущая машина — один из щебнеочистителей типа RM 80, RM 76, СЧУ-800, ЩОМ-6, СЧ-600 (601), АХМ-801, ОТ-800, ОТ-400. Пятый этап. Выправка пути в плане, профиле и по уровню и его отделка. Шестой этап. Замена инвентарных рельсов длинномерными плетями длиной с блок-участок или перегон. Седьмой этап. Шлифовка новых плетей непосредственно в пути. При подробном рассмотрении этапов будут описаны только те особенности усиленного капитального ремонта, которые в последнее время получили положительную оценку производственников, но пока не нашли отражения в типовых технологических решениях. При подготовке документов на УКР требуется принципиально новый подход к самой структуре проекта и его рабочей части. Продольный профиль и поперечники должны быть максимально детализированы. На них следует обязательно указать: расположение опор контактной сети и полосу отвода на расстоянии не менее 15 м от оси ремонтируемого пути, характеристики балласта (послойное содержание засорителей, уплотненность, фракции в процентном отношении) и грунта там, где предполагается устройство или ремонт водоотводов, все места препятствий (особенно в зоне прохода машин глубокой очистки и устройства водоотводов), зоны выгрузки засорителей и грунта, вырезанных из водоотводных траншей и кюветов. Устройство берм необходимо определять по расчету с учетом рациональной транспортировки состава в «окно» и возможности его прибытия к указанному месту при наличии на ремонтируемом перегоне машин и хозяйственных поездов. В разделе «Организация движения поездов» должны быть не только вариантные графики на период предоставления «окон», но и графики подвода хозяйственных поездов к станциям формирования, схемы формирования хозяйственных поездов на станциях, с которых они будут выезжать на закрытый перегон. Составляя основной вариантный график подвода хозяйственных поездов к участкам ремонта, надо выделить максимально возможное время для регламентирующей операции — глубокой очистки балласта. В наиболее концентрированные «окна» на перегоне находится до 16 хозяйственных поездов и путевых машин, поэтому часть их придется доставлять к месту ремонта по неправильному пути. Практика показала, что емкости составов для уборки засорителей не хватает при полносменной загрузке машин для глубокой очистки и ремонта водоотводов. Поэтому на период транспортировки этих составов для выгрузки засорителей в отвал или в бермы во избежание простоя щебне- и юоветоочис-тителей, в графике движения поездов по соседнему пути следует предусмотреть технологическое «окно» продолжительностью 1,5—2 ч для работы «вертушек» из думпкаров. При основном «окне» на ремонтируемом пути продолжительностью 6—8 ч на соседнем достаточно одного технологического «окна». Наиболее эффективны 8-ча-совые «окна» или закрытие перегона на весь период. По существующей системе технологическую часть проекта производства работ составляют на основании типового технологического процесса. Затем в ПМС делают рабочий процесс, корректируют проект производства работ и проводят инженерную подготовку участка. Такая громоздкая система оправдывала себя, если в ремонте участвовало два-три машинных комплекса, а номенклатура работ содержала не более пяти разновидностей. При УКР, когда одновременно задействовано свыше десяти комплексов, номенклатура работ в «окно» включает до 15 наименований, а на участках одновременно заняты четыре—пять техников и инженеров, систему подготовки проекта следует корректировать. В создавшихся условиях исполнитель должен получать полностью готовый рабочий технический проект и технологический процесс, который бы детально и пооперационно учитывал все характерные особенности ремонтируемого объекта. В частности, в нем надо предусмотреть технические решения глубокой очистки балласта на мостах с ездой на балласте; в зоне малых платформ; в местах устройства водоотводов у анкерных опор, в местах зоны недосягаемости ротора машины СЗП-600 и т.д. Выработку машинных комплексов нужно рассчитать в каждое «окно», а не устанавливать среднюю для всех участков работ. Инженерно-технический состав ПМС должен заниматься только конкретной инженерной подготовкой объекта. Проект необходимо передать исполнителю не позднее, чем за два месяца до начала ремонта.

1 —замена старогодных плетей инвентарными рельсами краном УК-25/9-18; 2 — уборка плетей с перегона; 3 — расчистка рабочих площадок от кустарника кусторезом; 4 — уборка с обочины лишнего балласта машиной СЗП-600; 5 — разработка траншей машиной СЗП-600 для укладки лотков и дренажей; 6 — укладка лотков МПТ; 7 — засыпка траншеи дренирующим грунтом; 8 — подъемка рельсошпальной решетки с обрушением балласта в ящики; 9 — разборка рельсошпальной решетки краном УК-25/9-18; 10 — срезка верхнего слоя балласта бульдозером и БМС с образованием валов у торцов шпал; 11 — укладка рельсошпальной решетки краном УК-25/9-18; 12 — выправка пути ВПО-3000; 13 — глубокая очистка балласта от засорителей машиной RM 76 или RM 80; 14 — выправка пути ВПР-02; 15 — стабилизация пути динамическим стабилизатором ДСП; 16 — оправка балластной призмы ПБ; 17 — выгрузка балласта из хоппер-дозаторов для выправочных работ; 18 — замена инвентарных рельсов’ на сварные плети; 19 —уборка лишнего балласта у опор контактной сети автомотрисой АГД; 20 — выгрузка щебеночного балласта для. отделочных работ; 21 — выправка пути в плане и профиле машиной «Дуоматик» с постановкой его в проектное положение; 22 — отделка балластной призмы ПБ; 23 — шлифовка рельсов рельсошлифовальным поездом РШП В 1998 г. в качестве эксперимента специалисты Московской дороги, Мосжелдорпроекта и ПТКБ путейского главка МПС совместно подготовили пилотный проект рабочего технологического процесса УКР на направлении Москва—-Красное. На каждый из 82 объектов они составили миниатюрный рабочий технологический процесс. Конечно, проектировщикам и технологам прибавилось забот, но зато заметно повысился уровень организационной работы в ПМС и на отделениях дороги, улучшилось качество оздоровления пути и резко возросла производительность и используемость дорогостоящей техники. Инженерно-техническая подготовка участка, создание задела для сборки новой рельсошпальной решетки, заготовка балластных материалов, ремонт машин и механизмов и комплектование их в комплексы к сезону работ проводятся в основном по уже опробованной системе. Все ПМС сохраняют плети по единой технологической схеме, которая, к сожалению, слишком громоздкая и дорогостоящая из-за большой трудоемкости и неэффективного использования рельсовозного состава. Новаторы ПМС-149 и ПМС-151 Куйбышевской дороги несколько лет совершенствовали технологию. В результате им удалось механизировать откручивание и закручивание гаек клеммных болтов, сдвижку старогодных плетей внутрь колеи и укладку инвентарных рельсов на подкладки. Старогодные плети, сдвинутые внутрь колеи, теперь грузят на платформы путеукладочного состава попарно, всего шесть штук. Длина плетей может достигать 800 м. Четырехосные платформы оборудованы УСО и каждая из них — двумя дополнительными роликовыми обоймами, расположенными по оси портала. В состав включены локомотив; моторная и роликовые платформы; роликовая платформа с противокантовочным устройством, которую устанавливают третьей от укладочного крана; роликовая платформа с замковым устройством для крепления плетей (она расположена второй от путеукладочного крана); передвижная противокантовочная тележка оригинальной конструкции; направляющие салазки. Все новшества — заслуга изобретателей и рационализаторов Куйбышевской дороги. Технология погрузки замененных плетей следующая. Путеукладочным краном выгружают и устанавливают на путь передвижное про-тивокантовочное устройство, которое с помощью металлической штанги прикрепляют к автосцепке крана. В него траверсой крана заправляют концы пары плетей. Кран с тележкой надвигается на плети, их концы укладывают на подвижные салазки и крепят на них. Салазки — это перевернутое звено длиной 10 м с деревянными шпалами. Кран надвигается на плети, салазки передвигают по роликовому транспортеру, и плети со скоростью до 3 км/ч затягиваются на состав. Концевые висячие части плетей окончательно затягивают на состав лебедкой МПД с помощью троса, соединенного с подвижной тележкой. Когда плети целиком лягут на платформу, их концы на салазках раскрепляют, салазки выдергивают из-под концов плетей и тросиком путеукладочного крана возвращают на кран. Погруженные плети крепят в замковом устройстве. В такой же последовательности грузят остальные две пары плетей. Все операции контролирует производитель работ или дорожный мастер. Три машиниста и четыре монтера пути в «окно» продолжительностью 4—4,5 ч грузят на состав три пары плетей. Затем их отвозят к месту последующей укладки тоже по новой технологии (сразу на подкладки), сложившейся в ПМС-149. Замененные плети или плети из сболченных рельсов отгружают на состав по вышеописанной технологии и транспортируют на производственные базы ПМС. При необходимости в это же технологическое «окно» плети сваривают в пути машиной ПРСМ до длины блок-участка. Эффективность такого технологического процесса очевидна, так как полностью отпадает необходимость в дорогостоящем составе для перевозки плетей. Кроме того, не простаивают из-за снижения загрузки путеукладочные краны и составы с роликовым оборудованием. Теперь старогодные плети, которые можно повторно уложить в путь, отправляют по прямому назначению, а не разрезают на отдельные рельсы. В следующей статье будет рассказано о ремонте водоотводных сооружений. |