Колесо автомобиля

Колеса – составляющие ходовой части, обеспечивают связь автомобиля с дорогой, причем это единственные элементы в конструкции машины контактирующие с дорожной поверхностью. Основная функция колес – обеспечение движения авто. Именно они за счет взаимодействия с дорожным полотном преобразуют вращение, полученное от силовой установки и трансмиссии, в перемещение автомобиля.

Назначение, функции

В целом, колеса автомобиля делятся на три категории, в зависимости от выполняемой ими функции, — ведущие, управляемые, поддерживающие. На ведущие колеса подается вращение и благодаря контакту с дорогой они заставляют автомобиль двигаться. Но в процессе передвижения авто необходимо изменять направление движение, маневрировать и за это отвечают управляемые колеса.

Грузовые авто предназначены для транспортировки грузов и для снижения нагрузки на ведущие и управляемые колеса, в конструкцию ходовой части добавлены поддерживающие. Они не приводят в движение авто, не участвуют в обеспечении маневрирования, их задача – принятие части нагрузки «на себя».

В легковых авто используется 4 колеса, в грузовиках же их количество может достигать и 12, а в спецтехнике – до 24. Примечательно, что на грузовиках обычно колеса разделены по категориям – одни из них ведущие, вторые – управляемые, остальные – поддерживающие.

Что касается легкового транспорта, то у них используемые виды колес автомобиля могут делиться как по назначению, так и быть совмещенными. К примеру, в заднеприводных моделях колеса, установленные на задней оси – ведущие, а на передней – управляемые. А вот в переднеприводных версиях – колеса передней оси являются одновременно и ведущими, и управляемыми, задние же выполняют лишь поддерживающую функцию.

Требования к колесам. Составные элементы

Конструкция этих составляющих ходовой части включает в себя два компонента – диск и шину. Но несмотря на это, устройство колеса автомобиля – достаточно сложное и к ним выдвигается немало требований:

- быть прочными;

- обеспечивать хорошее сцепление с дорожным покрытием;

- надежно крепиться к ходовой части;

- поглощать воздействия от мелких неровностей дороги;

- служить длительный срок.

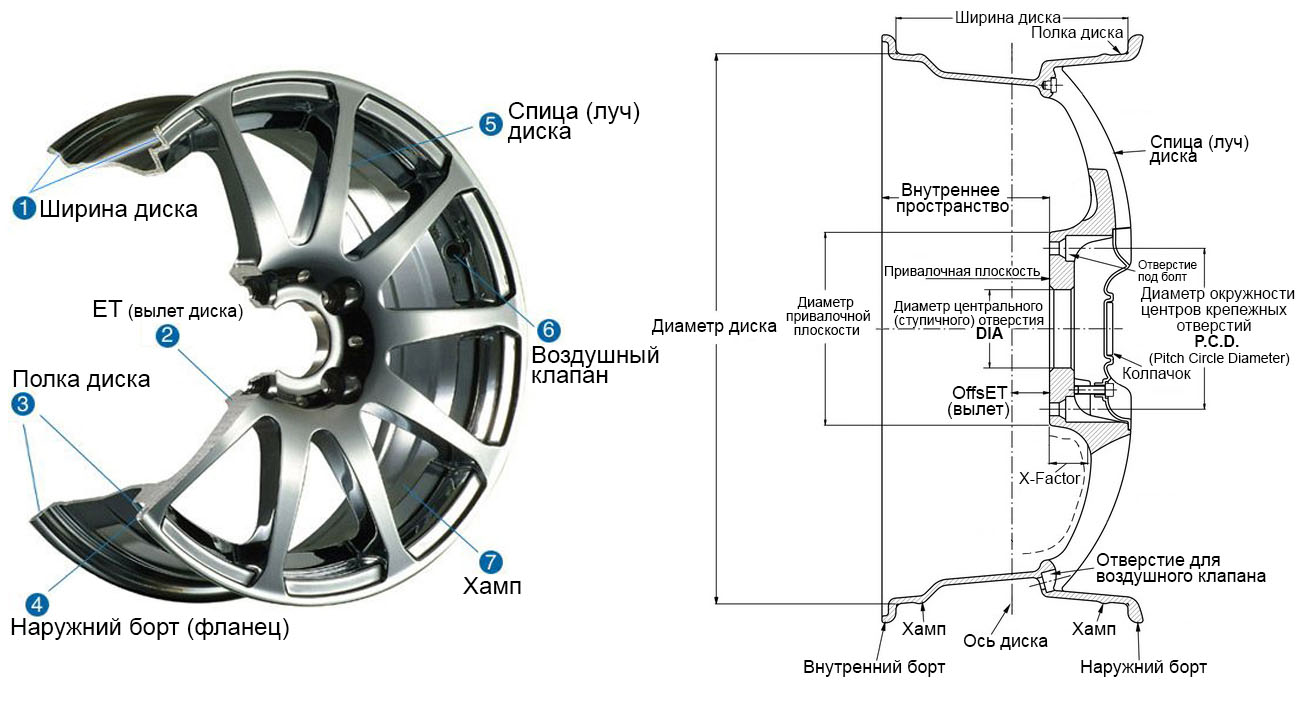

Колесный диск выступает в качестве посадочной основы для шины и одновременно обеспечивает крепление колеса к ходовой части. На эту составляющую воздействуют значительные нагрузки во время движения, поскольку они первые принимают на себя колебания от неровностей дороги и передают их на подвеску.

Колесный диск состоит из двух элементов – самого диска и обода. Выпускается четыре вида автомобильных дисков – стальные сварные (штампованные), цельнолитые (легкосплавные, кованные), комбинированные и композитные. В первом виде диск и обод – два разных элемента, соединенных между собой при помощи сварки. В литых дисках его составляющие – единая неразъемная конструкция.

Третий тип – это так называемые комбинированные или разборные диски, бывают двух- или трехсоставными. Являются лучшими дисками по всем характеристикам, поскольку центральная секция обычно выполняется литой и соответственно можно получить любой дизайн, а обод выполняется методом штамповки. Четвертый и самый редкий тип – композитные, стоимость их просто запредельная из-за сложной технологии производства и поэтому увидеть их можно только на спорткарах.

Диск – элемент обеспечивающий крепление колеса. Для этого в нем по центру проделано посадочное отверстие, по окружности которого расположены крепежные отверстия. Количество крепежных отверстий на легковых авто варьируется от 3 до 5, на грузовых же их обычно 6-8. Фиксация диска на ступице осуществляется либо болтами, либо шпильками с гайками.

Конструкция литого диска

Обод предназначен для установки шины. Он обладает сложным поперечным профилем, которое необходимо для правильной и надежной посадки ската. Если рассматривать обод в профиль, то он имеет ступенчатую форму.

Центр обода представлен в виде утопленной площадки, к которой примыкается диск. С обоих сторон от центра сделаны ступеньки, которые сформированы кольцевым выступом (хампом), полкой и бортом.

Хамп предназначен для фиксации шины в ободе и предотвращает ее уход к центру обода. Полка выступает в качестве посадочной площадки для борта ската. Борт обода удерживает шину на полке и не дает ей «слезть».

Отметим, что это самый распространенный тип диска. Но на грузовых авто и спецтехнике можно встретить иные виды дисков авто – с фиксирующим кольцом, разборные (диск состоит из двух половин, стягивающихся болтовым соединением).

Устройство шины

Шина – вторая составляющая колеса. Она также обладает достаточно сложной конструкцией, поскольку в ее задачу входит обеспечение сцепления с дорожным полотном, принятие и гашение колебаний от мелких неровностей, удержание веса. Для выполнения своих функций шина должна быть прочной, но при этом и эластичной. Отметим, что шина является своего рода оболочкой, которая заполняется наполнителем – воздухом или специальными газами.

Шина состоит из эластичного радиального каркаса, задающего форму изделию, на который последовательно нанесены резиновая прослойка, брекер (силовой металлический корд), бандаж из нитей (капроновый корд) и протектор. По внутренней окружности радиальный каркас формирует посадочный борт шины, в который для жесткости установлено проволочное кольцо.

Одна из схем шины

Видимыми элементами шины являются протектор, выступающий в качестве основной рабочей поверхности (он контактирует с дорожным полотном) и боковины. Переход между этими элементами получил название – плечо.

Для обеспечения сцепления с дорогой, протектор обладает сложным узором, который формируется ребрами, блоками с канавками и ламелями.

Разновидности шин

Поскольку автомобили эксплуатируются при разных дорожных условиях, то производителями выпускаются различные виды шин автомобиля. Это позволяет обеспечить оптимальные ходовые качества при тех или иных условиях. Достигаются необходимые показатели двумя факторами – материал изготовления и рисунок протектора.

В целом, все выпускаемые шины можно разделить на две категории по таким критериям как сезонность использования и характер дорожного полотна.

По сезонности использования шины делятся на:

При изготовлении летнего варианта используется твердая резина, что обеспечивает отличное сцепление с дорогой. Предназначены они для использования по твердому сухому покрытию.

Зимние делаются мягкими чтобы в условиях пониженных температур обеспечивалась должная эластичность изделию. Также такие шины отличаются глубоким рисунком протектора. Помимо этого, многие модели оснащаются стальными шипами, обеспечивающими хорошее сцепление колеса на ледяной поверхности.

Что касается всесезонных шин, то в мире такой тип используется только в некоторых северных странах. Эти шины делаются из резины средней жесткости, что обеспечивает приемлемое сцепление с дорогой летом и сохраняет эластичность зимой.

Что касается типов шин, разделяющихся по характеру дорожного полотна, то они делятся на:

Дорожный вариант предназначен для использования на твердом покрытии. Внедорожные шины, отличающиеся более развитым протектором с сильными грунтозацепами, позволяют передвигаться на рыхлых поверхностях – песок, грязь. Универсальные же совмещают в себе качества дорожных и внедорожных шин.

Помимо этих двух критериев шины можно разделить еще по одному критерию – рисунку протектора. Он бывает симметричным, направленным и ассиметричным.

Симметричные шины обладают хорошими ходовыми качествами на сухой поверхности и имеют рисунок, который позволяет устанавливать колеса любым способом (менять местами, перекручивать на 180 град.).

Направленный рисунок обеспечивает самые лучшие ходовые качества в условиях движения по мокрой поверхности, но их ставить нужно только в строго определенном направлении.

Ассиметричные шины отличаются тем, что одна часть протектора обладает направленным рисунком, а вторая – симметричным. Это обеспечивает таким колесам неплохие показатели во время движения как по сухой, так влажной дороге.

Напоследок отметим, что при своей внешней простоте колеса автомобилей играют очень важную роль в обеспечении безопасности движения, поэтому подходить к их выбору следует очень тщательно.

Как движется автомобиль

Многие из нас встречали картинку: улица прошлого века, и на мостовой — экипаж без лошадей. Такими примерно были «самобеглые коляски» русских изобретателей Шамшуренкова и Кулибина. Катил «самобеглую» стоявший на педалях человек. Его «механическая энергия » передавалась на ведущие колеса, которые и толкали коляску. Этот же принцип лег в основу другого «самодвижущегося экипажа», появившегося позднее, — автомобиля. Только источником механической энергии у него стал двигатель внутреннего сгорания. Как же его энергия приводит в движение автомобиль?

Где толкающая сила?

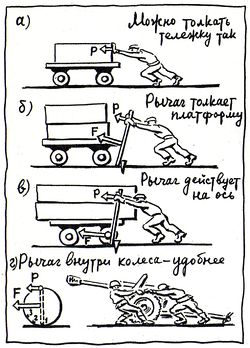

Откуда же она возникает, если автомобиль не толкают как тележку и его не тянет лошадь?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберем способ, которым можно тележку передвигать, — при помощи рычага. А чтобы нижний конец его не скользил, — забьем в землю клин.

Первый вариант — толкаем рычагом непосредственно тележку. Она сдвинется и в том случае, когда рычаг воздействует прямо на ось колеса, причем плечо, на которое действует рука, получается вдвое большим. Эту работу можно облегчить — придавить рычаг с такой силой, чтобы, опираясь на дорогу, его нижний конец не проскальзывал. Останется лишь непрерывно переставлять его.

А если прилагать силу к верхней части колеса по касательной к окружности? Тогда полоску, выделенную на рисунке посредине пунктиром, можно рассматривать как такой же рычаг, вес машины прижимает ведущее колесо к дороге — оно не пробуксовывает, значит, нижний конец нашего «рычага» как бы удерживается колышком и ось колеса переместится под действием силы F.

Когда ось продвинется несколько вперед — колесо провернется и «конец рычага» — точка 1 уже не будет соприкасаться с дорогой. Ее место займет точка 2, затем точка 3 и так далее.

Таким образом, колесо можно рассматривать как бы состоящим из бесконечного числа рычагов, непрерывно и последовательно сменяющих один другой. Оно удобнее рычага — ничего не нужно переставлять. Способ перекатывания повозки за обод колеса применяют, когда надо помочь лошади. Подобным образом поступают и артиллеристы, выкатывая вручную орудия на огневые позиции: это легче, ибо усилие на оси получается вдвое большим, чем в том случае, если толкать за станину.

Однако лучше не толкать и не тянуть колесо, а вращать. Так нельзя ли найти такой способ, чтобы не толкать и не тянуть колесо, перехватывая его все время за обод? Можно. Для этого достаточно передавать на колесо через ось вращающее усилие, или, как принято говорить в технике, подвести к нему крутящий момент. Крутящий момент стремится провернуть колесо, но этому препятствует сила трения, возникающая между ним и дорогой. Колесо как бы отталкивается от земли и начинает катиться. Здесь главный помощник — трение, без него движение невозможно. Известно, как беспомощен автомобиль, например, на льду.

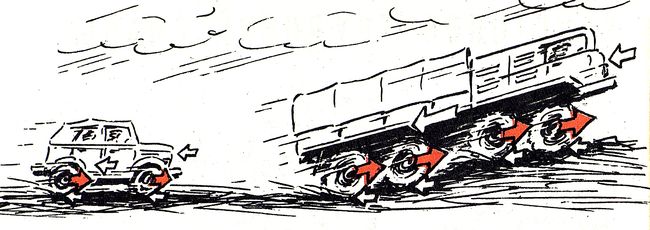

Разные дороги и разные силы

По асфальту тележка катится легко. Но вот колеса попали на мягкий грунт или песок. Толкать ее,стало труднее. B чем дело? Возросла сила, которую в теории автомобиля называют силой сопротивления качению.

А если встретится подъем? Добавляется сила, стремящаяся скатить тележку.

А встречный ветер? Каждый из нас знает, как трудно двигаться, когда он сильный. Но мчащийся автомобиль сам ‘«устраивает» себе искусственный встречный ветер, и тем сильнее, чем больше скорость.

Кроме того, при разгоне тележку приходится толкать намного сильнее, чем при. равномерном движении: нужно преодолевать силы инерции.

Итак, автомобиль равномерно движется по хорошей горизонтальной дороге: нужна умеренная толкающая сила — лишь для того, чтобы преодолевать трение и сопротивление воздуха.

Но ведь сначала надо тронуться с места. А для этого требуется самая большая толкающая сила. Хотим ускорить движение — надо преодолеть инерцию, опять, же необходимо увеличение толкающей силы. Съехали на плохую дорогу или поднимаемся в гору. И здесь толкающая сила должна намного возрасти. Обычно в зависимости от условий движения она меняется в несколько раз. Соответственно должен меняться и подводимый к колесам крутящий момент. Мы видим: чтобы автомобиль мог двигаться по различным дорогам и с разной скоростью, надо иметь возможность увеличивать и уменьшать крутящий момент на его колесах в широких пределах.

Упрямый характер

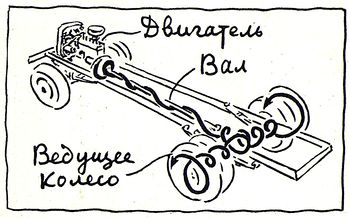

От двигателя — и колесам

Скорость вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания может изменяться примерно от пятисот, когда он работает на «холостом ходу», до нескольких тысяч оборотов в минуту. Казалось бы, можно двигаться с различной скоростью, даже если мотор непосредственно соединить с колесами: быстрее вращается вал двигателя — и, пожалуйста, с большей скоростью идет машина.

У бензинового «характер» хуже

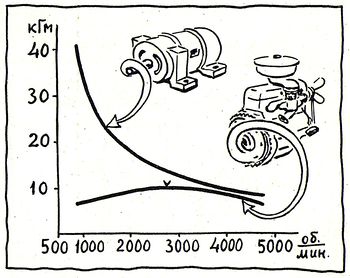

Но вот дорога пошла в гору, и сразу автомобильный двигатель показывает свой «характер». Он значительно снижает обороты (труднее стало тянуть), но крутящий момент увеличивается недостаточно: на десять процентов, на тридцать, самое большое — на пятьдесят. У дизельных двигателей такая «приспособляемость» еще хуже. Давайте взглянем на график. Он показывает, как меняется величина крутящего момента бензинового автомобильного двигателя. Видно и самое худшее: с какого-то числа оборотов (в этом месте поставлена галочка) крутящий момент непрерывно уменьшается.

Действительно, при снижении числа оборотов с 4500 до 3000 крутящий момент возрос с 7 до 9 кгм. Но если подъем, допустим, потребовал большего, двигатель внутреннего сгорания не может справиться с этой задачей: необходимо увеличение момента, а он начинает уменьшаться, скорость движения резко падает — обороты двигателя идут на убыль. крутящий момент становится еще меньше.

В том же диапазоне чисел оборотов современного тягового электродвигателя крутящий момент увеличивается примерно в четыре раза.

В этом отношении для автомобиля больше подошли бы двигатели паровые или электромоторы, как бы отвечающие золотому правилу механики: при большой нагрузке они сбавляют обороты, а тянут сильнее. Но двигатель плюс котельная установка слишком громоздки для автомобиля, а возить на нем электростанцию просто невозможно. Двигатель же внутреннего сгорания обладает пока многими другими преимуществами. А на его «дурной характер» можно найти управу.

Выход есть!

Можно и быстро и медленно

Силы человека, работавшего на педалях «самобеглой» коляски, хватало на движение по ровной дороге. А на подъеме? Для его преодоления между «двигателем» и ведущими колесами был помещен специальный зубчатый барабан. Он позволял увеличить крутящий момент, подводимый к колесам, за счет скорости их вращения, — а следовательно, и скорости движения коляски. Крутящий момент увеличивался, когда ведущая шестерня соединялась с рядом зубьев барабана, расположенных дальше от оси (наибольшее плечо) и, наоборот, — уменьшался при укорочении плеча.

Так же меняется величина крутящего момента и в шестеренчатой передаче, распространенной в современной технике.

Это делает Коробка передач

И вперед и назад

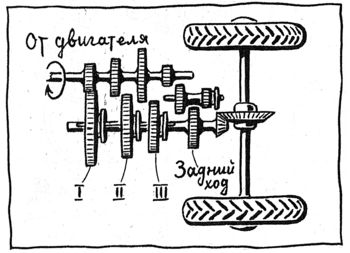

Менять величину крутящего момента двигателя может механизм, в котором будет несколько пар зацепленных одна с другой шестерен, — допустим, три — с различными передаточными числами: 1:4; 1:2 и 1:1. Первые два позволяют увеличить крутящий момент (толкающую силу) в четыре или в два раза.

Схема такого механизма — коробки передач — показана на рисунке. В общем корпусе находятся три пары шестерен с разными передаточными числами. Шестерни ведомого вала, через который вращение передается к колесам, могут передвигаться вдоль него, все время вращаясь с ним. Действуя рычагом переключения, водитель может соединить любую пару и двигаться на любой из трех передач. Это первая услуга коробки.

Вторая услуга. На рисунке коробка показана в положении «включена первая передача». Если расцепить и эту пару — вращение от двигателя к колесам передаваться не будет. Такое положение называется нейтральным.

При нейтральном положении двигатель не соединен с колесами, и поэтому его легко пустить, прогреть, не надо выключать при остановке перед светофором и т. п.

Третья услуга. Даже мотоцикл случается подать назад. Автомобилю — это просто необходимо. Надо и развернуться и встать под погрузку, подъехать к прицепу.

В общем, ведущие колеса должны вращаться и назад. А двигатель? Его коленчатый вал вращается только в одну сторону. Значит, коробка должна иметь передачу заднего хода. Между ведущим и ведомым валами в зацепление вводится «лишняя» шестерня или две на общей оси, как показано на рисунке. Она и меняет направление вращения ведомого вала.

Чтобы трогаться плавно

Вот теперь плавно!

Просто соединить шестерни первой передачи не удастся — одна вращается, другая неподвижна. А если включить передачу принудительно — машина «прыгнет» вперед или заглохнет двигатель, да и для зубьев шестерен это небезопасно.

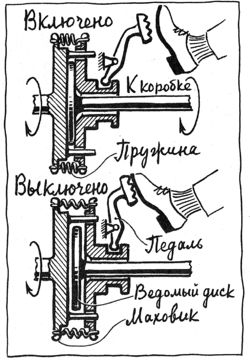

Избавиться от таких неприятностей и плавно тронуться с места позволяет особый механизм — «сцепление», которое располагают между двигателем и коробкой. Оно имеет два положения: сцепление включено — крутящий момент передается на коробку; сцепление выключено — она отсоединена от двигателя.

Для передачи вращения здесь используется сила трения между маховиком и ведомым диском. Расположенные по окружности пружины прижимают диск к маховику, и он вращается вместе с ним — сцепление включено. В таком положении оно находится при движении автомобиля. Пружины обеспечивают такую силу трения, которая необходима для передачи крутящего момента двигателя, без пробуксовки между маховиком и ведомым диском.

Когда водитель нажмет ногой на левую педаль (так принято на автомобилях всего мира), диск, преодолевая усилие пружин, отходит от маховика. Мы говорим: сцепление выключено. Передача крутящего момента от двигателя прекращается, хотя его коленчатый вал и маховик продолжают вращаться.

В таком положении — педаль нажата — водитель включает передачу и, плавно отпуская педаль, постепенно приближает ведомый диск к гладкой поверхности маховика. В это время общая сила давления пружин все увеличивается и сила трения возрастает. Маховик постепенно, плавно увлекает диск, который со все уменьшающимся проскальзыванием начинает вращаться, и. машина плавно трогается. Успех этого процесса зависит от искусства водителя, поначалу частенько он проходит не совсем гладко.

Когда нужно переключить передачу — «перейти», например, при разгоне с первой на вторую или со второй на третью — водитель каждый раз нажимает на педаль сцепления.