Формы организации труда при ремонте машин

Большое разнообразие типов ремонтных предприятий в ремонтно-обслуживающей базе сельского хозяйства, обусловленное многообразием сельскохозяйственной техники по ее назначению, типам, маркам и конструктивным элементам, а также по условиям эксплуатации, вызывает большое число различных взаимосвязей между этими предприятиями на основе концентрации, кооперирования и специализации производства.

Например, центральные ремонтные мастерские хозяйств и станции технического обслуживания, занимающиеся преимущественно техническим обслуживанием и текущим ремонтом, а также ремонтные мастерские общего назначения, где выполняют текущии и капитальный ремонт различной техники, кооперируют со специализированными предприятиями, на которые направляют часть сборочных единиц и даже деталей (звенья гусениц, блоки, рамы, опорные катки и др.), а оттуда получают отремонтированные.

Специализированные ремонтные предприятия кооперируют между собой. Например, многие предприятия, ремонтирующие тракторы и автомобили, часть агрегатов (двигатели, коробки передач и др.) отправляют в ремонт на другие предприятия, а мотороремонтные предприятия не ремонтируют дизельную топливную аппаратуру, электрооборудование и другие составные части, получая их из других соответствующих специализированных ремонтных предприятий.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Многообразие взаимосвязей между ремонтными предприятиями и определяют различные методы ремонта и формы организации производственного процесса ремонта машин.

Методы ремонта. На ремонтных предприятиях сельского хозяйства наибольшее распространение получили обезличенный, необезличенный и агрегатный методы ремонта машин.

Обезличенный метод ремонта характеризуется тем, что годные или восстановленные сборочные единицы и детали не сохраняют принадлежность к определенному объекту ремонта, а при сборке могут быть поставлены на любой аналогичный ремонтируемый объект. Этот метод ремонта широко применяют практически на всех специализированных предприятиях, так как он в значительной степени упрощает организацию производства.

Недостатки данного метода заключаются в следующем. Приработанные годные пары деталей раскомплектовывают и при сборке соединяют с деталями разной степени изношенности, не приработанными одна к другой. В результате последующей приработки идет быстрое нарастание износа и значительно снижается ресурс машины (агрегата). Кроме того, обезличенный ремонт затрудняет возможность организации среди механизаторов стимулирования за сохранность машин, так как после каждого очередного ремонта на машину установлены сборочные единицы и детали, неизвестно сколько проработавшие на других неизвестных машинах, то есть после такого ремонта обезличивается вся машина,

Необезличенный метод ремонта характеризуется тем, что годные или восстановленные сборочные единицы и детали сохраняют свою принадлежность к определенному ремонтируемому объекту. Этот метод ремонта практически исключает все недостатки обезличенного ремонта, но значительно усложняет организацию производства на специализированных предприятиях с большим объемом работ. Его главным образом применяют в мастерских колхозов и совхозов и в районных мастерских общего назначения. Преимущество данного метода ремонта состоит в том, что все приработанные годные пары деталей не раскомплектовывают, а устанавливают в те же корпусные детали и на те же машины, в результате чего оставшийся ресурс деталей используется полностью. При таких условиях легче организовать среди механизаторов стимулирование за сохранность машины.

Агрегатный метод ремонта характеризуется тем, что неисправные сборочные единицы и детали заменяют’ новыми или заранее отремонтированными. Весь процесс сводится к выполнению разборочно-сборочных работ, связанных с заменой агрегата. Эти работы можно проводить в небольших мастерских. Резко сокращается простой машины в ремонте и повышается его качество. Сборочные единицы можно отдавать в ремонт на специализированные предприятия.

Этот метод нашел самое широкое применение при ремонте автомобилей, так как современные автомобили легко расчленять на агрегаты (двигатель, передний мост, задний мост и др.). При ремонте тракторов его применяют не так широко из-за более сложной их разборки на отдельные сборочные единицы.

Недостатки агрегатного ремонта такие же, как при обезличенном ремонте: замена сборочных единиц другими приводит к обезличиванию всей машины.

Формы организации труда при ремонте машин зависят от конструктивных особенностей ремонтируемых объектов и объема работ, то есть от типа производства (единичного, серийного и массового) . В практике ремонтного производства сельского хозяйства сложились бригадная, постовая, бригадно-постовая и поточная формы организации труда.

Бригадная форма. Определенная группа (бригада) рабочих, и в их числе тракторист (водитель), ремонтирует одну (свою) или бригадную машину полностью. При этом только отдельные станочные, сварочные, кузнечные и другие специальные работы выполняют рабочие соответствующей профессии. Эту форму организации труда применяют при единичном типе производства, когда малая производственная программа не позволяет расчленять весь объем работ по ремонту одного объекта на отдельные операции. Она характеризуется низкой производительностью труда, длительным пребыванием машин в ремонте, высокой стоимостью и низким качеством ремонта.

Бригадную форму организации труда иногда используют в небольших ремонтных мастерских хозяйств и при ремонте единичных специальных машин (бульдозеров, грейдеров, экскаваторов и др.).

Постовая форма заключается в том, что весь производственный процесс ремонта одного объекта расчленен на группы операций, которые выполняют на отдельных специализированных постах (рабочих местах). В каждую группу подбирают такие операции, которые завершают определенный технологический процесс ремонта какой-либо сборочной единицы: ремонт головок блока, масляного насоса двигателя, ремонт и сборка шатун-но-поршневой группы, коробки передач и др.

Рабочие посты (места) оснащают специальным оборудованием, приспособлениями, инструментом и размещают в последовательности, соответствующей технологическому процессу ремонта, чтобы уменьшить лишнюю транспортировку сборочных единиц, деталей и материалов. Все сварочные, медницкие, кузнечные и станочные работы выполняют в соответствующих отделениях (участках).

Постовая форма организации также присуща единичному типу производства, но как более высокая ступень организации. Ее широко применяют в крупных мастерских колхозов и совхозов, в районных мастерских общего назначения и на станциях технического обслуживания. Количество организуемых постов с постоянными рабочими зависит от объема выполняемых работ и размеров мастерской, то есть от мощности ремонтного предприятия. Чем больше годовая программа предприятия, тем лучше условия для организации такой формы труда и тем больше создается рабочих постов. При этом машина меньшее время пребывает в ремонте, так как большинство ее сборочных единиц ремонтируют одновременно (параллельно). Закрепление постоянных рабочих на одном рабочем месте повышает их квалификацию, улучшает использование оборудования, ведет к росту производительности труда и качества ремонта.

Бригадно-постовая форма характеризуется сочетанием бригадной и постовой форм: бригада выполняет основные разборочно-сборочные и заключительные операции, а на специализированных постах организуют ремонт и сборку отдельных сборочных единиц, сварочные, станочные, кузнечные и другие работы. Эту форму организации труда используют в основном в центральных ремонтных мастерских хозяйств.

Поточная форма характеризуется расчленением технологического процесса ремонта на отдельные операции, выполняемые постоянными рабочими на определенных рабочих местах, расположенных на поточной линии. Ремонтируемая машина (агрегат) при сборке перемещается от одного рабочего места к другому специальными транспортными средствами конвейерного типа или вручную по рольгангам, рельсовому пути, на тележках и другими способами.

Поточная форма организации труда обеспечивает высшую ступень специализации, высокие производительность труда и качество ремонта и низкую себестоимость процесса.

Поточную форму организации ремонта применяют в крупных специализированных мастерских и на ремонтных заводах с серийным и массовым типом производства.

Организация труда при ремонте

Выбор формы организации труда зависит от объема работ и характера ремонтируемых объектов (многообразия моделей, различных типов ремонтируеиых машин). В практике ремонта сложились следующие формы организации труда: бригадная, постовая и бригадно-постовая.

Бригадная форма— это такая форма организации труда, при которой весь объем основных ремонтных работ (разборно-сборочные, слесарно-пригоночные, регулировочно-обкаточные) выполняется определенной группой рабочих. Только отдельные работы, такие как сварочные, кузнечные, механические, выполняют специальные рабочие. Эта форма имеет ряд существенных недостатков: труд по ремонту не разделяется между отдельными исполнителями в бригадах, низкая производительность труда, большой расход запасных частей, высокая стоимость ремонта и низкое его качество.

Прибегать к этой форме приходится во время ремонта простых машин, а также при ремонте единичных специальных машин. Малая производственная программа ремонта этих машин делает нецелесообразным расчленение производственного процесса по постам.

Постовая форма — это такая форма организации труда, при которой весь производственный процесс ремонта расчленен на группы операций. Каждая такая группа завершает технологический процесс ремонта, например, ремонт и сборка, ремонт коробки передач, гидроцилиндра, насоса и т.п.

Постовая форма организации труда предусматривает наличие рабочих постов, то есть постоянных рабочих мест по всем элементам технологии ремонта машин, оборудованных и оснащенных всеми необходимыми приборами, приспособлениями и инструментом с постоянными исполнителями на этих рабочих местах. Квалификация исполнителей должна соответствовать операциям, выполняемым рабочим постом на том или ином рабочем месте.

Большая эффективность постовой формы организации труда определяется относительно широким разделением труда и специализацией исполнителей по отдельным операциям, что дает возможность повысить производительность труда и улучшить его качество; правильным расположением рабочих мест, постов и отделений, что позволяет исключить противопотоки, излишние транспортировки деталей и агрегатов ремонтируемых машин; снижением себестоимости ремонта в связи с повышением производительности труда, улучшением использования оборудования, приборов и приспособлений, а также производственных площадей.

Постовую форму организации труда целесообразно применять на специализированных ремонтных предприятиях, где преобладает крупносерийный ремонт однотипных машин и агрегатов.

Бригадно-постовая форма организации труда является сочетанием первых двух форм. В этом случае значительную часть работ по ремонту машин (разборку, сборку и ремонт наиболее простых составных частей) выполняет бригада, ремонтирующая машину, а специальные работы (механические, сварочные и др.) проводят на специализированных рабочих постах.

Сетевое планирование при организации ремонта оборудования

Для улучшения планирования и управления ремонтным производством на специализированных предприятиях целесообразно использовать сетевые графики, которые являются основой сетевого планирования и управления, позволяющего анализировать правильность кооперации и взаимосвязи ремонтных предприятий, выявлять резервы ремонтного производства и сокращать сроки ремонта оборудования.

Основой для составления сетевого графика является перечень событий и работ по рассматриваемому производственному процессу (ремонт оборудования, техническая подготовка и др.).

Сетевой график — это технологическая модель производственного процесса, наглядно показывающая взаимосвязь подлежащих выполнению работ. В отличие от линейных сетевые графики обладают большой наглядностью и логичностью. Это особенно заметно при ремонте сложных объектов с большим количеством исполнителей.

Сетевой график планирования позволяет предусмотреть и учесть все организационные, производственные и технологические издержки времени, связанные с оформлением приема в ремонт, подготовкой, проведением ремонта и сдачей готовой продукции, а также выявить организационные и технологические резервы, позволяющие провести ремонт в более сжатые сроки и с меньшими издержками производства.

При сетевом планировании применяются следующие термины и понятия.

Работа — это процесс, на который расходуется время и трудовые ресурсы. На графике работа обозначается безмасштабной стрелкой.

Событие обозначает сам факт начала или окончания какой-либо работы. На событие не расходуется ни время, ни ресурсы. Оно обычно изображается на графике кружком. События нумеруются порядковыми числами 0, 1, 2 и т.д. Между двумя смежными событиями может быть только одна работа. Продолжительность работы обозначается буквой t с индексами номеров начального и конечного событий, например: t1-2; t2-3 и т.д.

Последовательность событий показывает, какое событие не может произойти до выполнения предыдущего. Порядок событий определяется направлением стрелок.

Фиктивная зависимость — связь между событиями, не требующая затрат времени. Она обозначается так же как и работа, но стрелку делают пунктирной.

Путем называется любая последовательность работ в сети. Продолжительность (длина) любого пути (t) равна сумме продолжительностей составляющих его работ.

Критический путь — это путь, имеющий наибольшую продолжительность, т.е. наибольшее время, расходуемое на переход от начального к конечному событию. Обозначается на рисунке жирной линией или двумя линиями. События критического пути не имеют резервов времени.

Основными элементами сетевого графика являются стрелки, отображающие виды работ, и кружки между стрелками, обозначающие события — переход от одной работы к другой или, точнее, факт окончания одной работы или начала последующей. В каждом графике могут быть два особых события — исходное, не являющееся результатом каких-либо работ, и завершающее, которое является конечной целью выполнения данного комплекса работ, например, сдача объекта в эксплуатацию, испытание отремонтированной машины и оборудования.

Сетевой график вычерчивается не в масштабе, структура его может быть весьма различна.

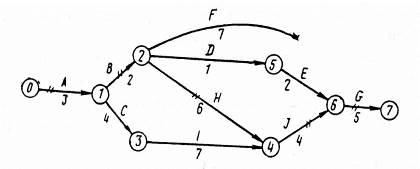

На сетевом графике (рис.29) работа А представлена стрелкой 0-1, под которой указана продолжительность работы в днях. Следующая за ней работа В продолжается 2 дня, а работа С — 4 дня. Работа В обозначается стрелкой 1—2, а работа С — стрелкой 1—3, т. к. эти работы начинаются одновременно после окончания работы А. Продолжительность работы, как и любого процесса, может быть измерена в часах, днях, неделях и т.д. Работа может иметь и другие оценки — трудоемкость, стоимость и т.п.

Рис. 29.Принципиальная схема сетевого графика

В практике построения сетевых графиков иногда необходимо прибегать к фиктивным работам, отображающим логическую связь между отдельными работами, обозначая, что начало одной или нескольких работ зависит от окончания других одной или нескольких работ, с ней связанных.

Стрелки на сетевом графике, соединяющие два события, предшествующие данной работе и следующие за ней, позволяют закодировать работы, представленные на сетевом графике. Так, работа А (см. рис. ) имеет код 0—1, работа В — код 1—2, работа С — код 1—3, работа Н — код 2—4 и т.д.

Критических путей с одинаковой продолжительностью может быть несколько.

Для того чтобы найти раннее начало и позднее окончание работ, входящих в событие и выходящих из него, необходимо каждый кружок сетевого графика разбить на четыре части. В верхнем секторе записывается номер события, в нижнем — номер предшествующего события, через которое к данному идет максимальный путь. В левом секторе события записывается раннее начало последующей работы tB P . H , а в правом секторе — позднее окончание предыдущей работы tA П.О . Следует иметь в виду, что раннее начало работ или позднее их окончание есть счет времени от начала или конца работ по сетевому графику.

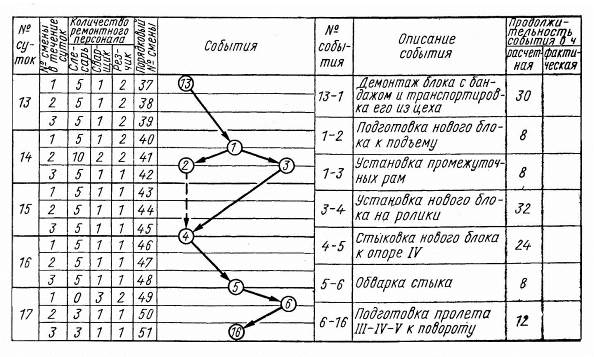

Рис.30.Сетевой график ремонта печи.

Главной задачей руководителей при составлении плана и в процессе производства работ является сокращение продолжительности работ, попавших на критический путь, тщательный контроль за соблюдением установленных сроков выполнения этих работ и принятие необходимых мер для их выполнения.

При составлении сетевых графиков необходимо соблюдать ряд правил: нельзя допускать тупиков, т.е. событий, после которых не начинается ни одна работа. Тупик указывает либо на ошибку, либо на то, что результат работ, предшествующих этому событию, не нужен; не должно быть событий, в которые не входит ни одна работа, за исключением событий, которые для данной сети являются исходными; не должно быть замкнутых контуров — их наличие указывает на случайную или логическую ошибку, допущенную при построении сети, эту ошибку нужно устранить во избежание более крупных ошибок в планировании; нельзя обозначать разные работы одинаковым шифром (кодом) — такие ошибки возможны при параллельном выполнении ряда работ. В этом случае необходимо прибегать к дополнительным событиям и фиктивным работам.

Перед построением сетевого графика надо составить ведомость работ с указанием трудоемкости и продолжительности отдельных видов работ. При этом должны быть использованы прогрессивные нормативы трудоемкости.

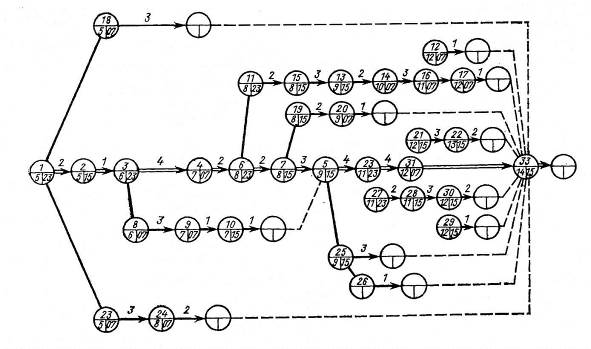

Ответственные исполнители, получив задание, составляют технологию ремонта данного узла в виде частных сетевых графиков (рис.31), в которых должны быть наиболее полно отражены последовательность и взаимосвязь между работами по ремонту отдельных узлов.

Рис.31. Сводный сетевой график ремонта печи

Во время производства работ большое внимание уделяется работам, лежащим на критическом пути, так как нарушение сроков их выполнения может привести к срыву графика.

Описание событий, помещенное рядом с сетевым графиком, делает его более наглядным и доходчивым для исполнителей. На этом графике с помощью стрелок (характеризующих работу и зависимость) и кружков (характеризующих результат одной или нескольких работ) показывают последовательность и взаимосвязь работ по ремонту узла.

По частным сетевым графикам составляют сводный сетевой график (рис. 31). При этом выясняется последовательность и взаимосвязь ремонта узлов (табл.10).

Общая продолжительность ремонта определяется длиной критического пути, который составляет работы, имеющие нулевой резерв времени (критический путь показан двойной линией). Работа, продолжительность которой не определяет конечного срока ремонта, показана на графике одинарной стрелкой. Если расчетная продолжительность критического пути превышает нормативный срок ремонта, то разрабатывают мероприятия по сокращению критического пути. В этом случае пересматривают и уточняют первоначальные временные оценки, рассматривают возможности изменения технологии ремонта узлов с целью максимального совмещения работ, приводя бригады на отдельных участках на 2-3-сменную работу, повышают механовооруженность на напряженных участках.

Табл. 10.Последовательность ремонтных работ

| Шифр (код) работы | События (виды работ) |

| Остановка и охлаждение вращающейся печи Удаление футеровки Ревизия подшипников опорных роликов Замена опорных роликов Выверка бандажей с установкой прокладок Поворот подвенцовой шестерни на 180° Замена контрольных роликов Ревизия редуктора Ремонт уплотнителя холодного конца печи Ремонт уплотнителя горячего конца печи Ревизия цапфовых подшипников концетратора Выверка горизонтальности концетратора Поворот венцов пары концетратора на 180° Замена сменных листов концетратора Замена колосников концетратора Замена кожуха концетратора Замена печи концетратора Замена циклонов Ремонт корпуса дымососа Ревизия ротора Замена стенок электрофильтра Замена механизма встряхивания Ремонт пневмовентовых насосов Ревизия шнеков Ремонт гранулятора Ревизия редуктора гранулятора Ремонт балок колосникового холодильника Замена колосников холодильника Замена волочильных цепей и воронок холодильника Ревизия привода муфт Футеровка печи Проверка и регулировка осей печи Пуск печи в эксплуатацию |

Система сетевого планирования дает возможность:

— выявить критические работы и обратить особое внимание руководителей на их выполнение;

— получить данные о фактическом состоянии работ и, используя их, осуществлять непрерывное планирование работ путем корректировки планов с учетом возникающих изменений;

— более эффективно использовать имеющиеся ресурсы путем выявленных критических работ и резервов времени на остальных (некритических) работах.