Флотационные машины

Флотационными машинами называют аппараты, в которых осуществляют флотацию. Широкое применение флотации для обогащения самых разнообразных полезных ископаемых привело к созданию большого числа типов и конструкций флотационных машин.

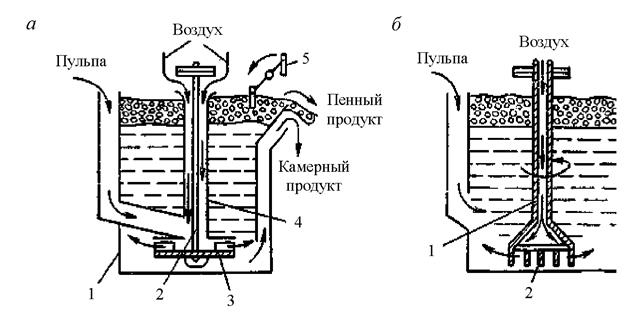

Классификацию флотационных машин чаще всего производят в зависимости от способа аэрации и перемешивания пульпы. По этому признаку машины разделяют на механические, пневматические и пневмомеханические (рисунок …).

Рисунок … — Схемы механической (а) и пневмомеханической (б) флотационных машин

Механическая флотационная машина (рисунок …, а) состоит из последовательного ряда камер 1. В центральной части каждой камеры внутри трубы 4 размещен вращающийся вал 2 с импеллером 3. При вращении импеллера проходящая через него пульпа эжектирует (засасывает) атмосферный воздух и выбрасывает его в камеру, заполненную пульпой. Образование воздушных пузырьков и аэрация пульпы происходят в результате турбулизации пульповоздушной смеси, поступающей из импеллера в камеру. Пенный продукт (обычно концентрат) с помощью гребкового устройства 5 направляется на обезвоживание (или перечистку). Камерный продукт самотеком поступает в следующую камеру или выдается в качестве хвостов (из последней камеры машины). Пневмомеханическая флотационная машина (рисунок …, б) отличается от механической тем, что в ней на валу 1 установлена мешалка (аэратор) 2, назначение которой — перемешивать пульпу и подаваемый от воздуходувки под давлением воздух.

Пневматическая (аэрлифтная) флотомашина конструктивно является наиболее простой. Она представляет собой емкость, вытянутую вверх, прямоугольного или круглого сечения, с коническим днищем, внутри которой расположена аэрлифтная труба. В трубу под давлением подается сжатый воздух, который интенсивно перемешивает пульпу и насыщает ее пузырьками. Образующаяся на поверхности пена самотеком разгружается в желоба.

Флотационные машиныпредназначены для проведения собственно флотации. В них осуществляют перемешивание твердых частиц (суспендирование пульпы) и поддержание их во взвешенном состоянии; аэрацию пульпы и диспергирование в ней воздуха; селективную минерализацию пузырьков путем контакта с обработанными флотореагентами частицами; создание зоны пенного слоя; разделение пульпы и минерализов. пены; удаление и транспортировку продуктов обогащения. Впервые патент на флотационную машину выдан в 1860; первые промышленные образцы машин разработаны в 1910-14 (T. Гувер и Д. Кэллоу, США).

Широкое использование флотации для обогащения полезных ископаемых привело к созданию разных конструкций машин. Каждая машина состоит из ряда последовательно расположенных камер с приемными и разгрузочными устройствами для пульпы; каждая камера снабжена аэрирующим и пено-съемным устройствами. Различают одно- и многокамерные флотационные машины. К однокамерным относятся флотационные колонны, в которых высота камер превышает их ширину более чем в 3 раза; эти аппараты применяют при флотационном обогащении мономинеральных руд и флотационном отделении шламов.

Многокамерные машины позволяют реализовать сложные схемы обогащения полиминеральных руд с получением нескольких концентратов.

По способам аэрации пульпы выделяют механические, пневмомеханические, пневмогидравлические и пневматические машины. В механических машинах взвешивание частиц руды (перемешивание пульпы), засасывание и диспергированиевоздуха осуществляется аэратором, или импеллером. В отличие от этих устройств в пневмомеханические машины (схему камеры см. на рис.) воздух подается в зону импеллера принудительно с помощью воздуходувки. В пневмогидравлических машинах воздух диспергируется в аэраторах спец. конструкций (например, в эжекторах) при взаимодействии струй жидкости и воздуха. В пневматических машинах воздух диспергируется при продавливании через пористые перегородки.

Работа механических и пневмомеханических машин в значительной степени определяется конструкцией импеллера, вариантом подвода к нему воздуха, особенностями перекачивания импеллером пульпы и ее циркуляции в камере. От способа перекачивания пульпы импеллером зависят особенности аэрации пульпы и гидродинамический режим в камере. Последний определяется также размерами зоны интенсивной циркуляции пульпы. По этому признаку различают машины с придонной циркуляцией и циркуляцией во всем объеме камеры.

Характер движения потоков пульповоздушной смеси в камере зависит от конструкций статора машины (имеет вид цилиндров или пластин), устройства для удаления минерализованной пены с поверхности пульпы (обычно применяют лопастной пеносъемник), успокоителей (предотвращают разрушение пенного слоя), межкамерных перегородок, наличия отбойников и формы камеры (имеет, как правило, скошенные снизу боковые стенки, благодаря чему исключается накапливание в углах твердых частиц и облегчается их перемещение у дна от стенок к импеллеру).

35.Флотационные машины должны удовлетворять следующим основным требованиям:

— обеспечивать непрерывность флотационного процесса;

— содействовать максимальному извлечению полезного минерала из перерабатываемой руды;

— обеспечивать оптимальную подачу воздуха в пульпу, хорошее диспергирование и равномернее распределение воздушных пузырьков по всему объему пульпы;

— обеспечивать полное отделение и удаление минерализованной пены и возможность простой и широкой регулировки подачи воздуха;

— иметь минимальную затрату времени иа флотирование материала и минимальную затрату энергии на диспергирование воздуха и перемешивание пульпы.

Механические флотационные машины

Требования к современным конструкциям флотационных машин

• Равномерная по всему объему аэрация пульпы при высокой степени диспергирования воздуха и оптимальном соотношении тонкодисперсных и более крупных (несущих) пузырьков.

• Все твердые частицы в пульпе должны находиться во взвешенном состоянии и в условиях тесного контакта с пузырьками воздуха. Максимальная частота столкновения частиц с пузырьками должна протекать при минимальных относительных скоростях их движения, но при достаточном для полной минерализации пузырьков пути их движения в пульпе.

• Всплывание минерализованных пузырьков должно проходить в относительно спокойной (безвихревой) среде или в восходящем потоке пульпы, что улучшает флотацию крупных частиц и агрегатов.

• Должно обеспечиваться оптимальное соотношение между количеством флотационной пены и скоростью ее удаления. Если эта скорость будет чрезмерно большой, то не будет обеспечиваться возможность возврата частиц пустой породы, механически захваченных пузырьками, из пены в пульпу и качество концентрата ухудшится. Если же скорость удаления пены будет недостаточной, то из-за деминерализации пены снизится извлечение.

• Непрерывность флотации, т. е. непрерывное питание машины и непрерывная разгрузка сфлотированных и несфлотированных частиц.

• Возможность регулировки высоты уровня пульпы и пены, величины внутрикамерной циркуляции и аэрации пульпы.

Кроме этих требований, к флотационной машине, как и ко всякой другой, предъявляются общетехнические требования: надежность в работе, высокая износоустойчивость деталей, малая энергоемкость, дешевизна, простота конструкции и т. д.

Во всех аэрационных узлах флотационных машин засасывание воздуха из атмосферы и образование пульповоздушной смеси, выбрасываемой под действием центробежных сил в камеру, обусловлено образованием небольшого вакуума в полости вращающегося импеллера. В качестве импеллеров используются мешалки различных конструкций (дисковые с радиально расположенными лопатками, стержневые — типа беличьего колеса с осевыми насосами внутри них — и др.).

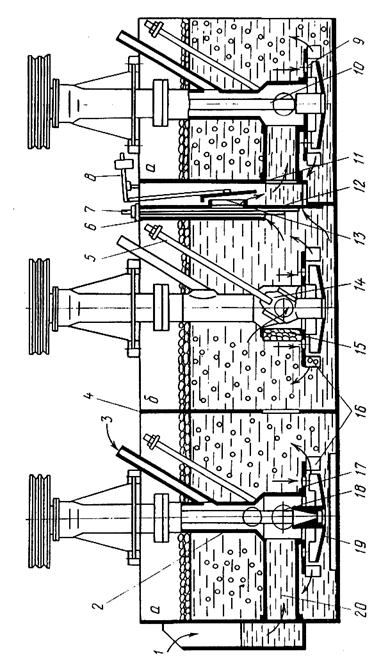

В России наибольшее распространение получили механические флотационные машины ФМР. Стандартная машина собирается из двухкамерных секций: первая камера является всасывающей, вторая — прямоточной (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Схема продольного разреза флотомашины ФМР с всасывающими (а) и прямоточной (б) камерами

В каждой камере устанавливается блок аэраторов. Блок состоит из вертикального вала 10 с насаженным на нем импеллером, который представляет собой диск 19 с шестью радиальными лопатками 17. Вал вращается внутри трубы 2, верхний конец которой закрыт наглухо. В нижней части труба расширяется и к ней крепится надымпеллерный диск 9 с лопатками статора 16, расположенными под углом 60° к радиусу. Направляющие лопатки (статора) способствуют превращению тангенциальной составляющей динамического напора пульпы в статическую, увеличивая тем самым аэрацию.

Радиальный зазор между лопатками импеллера и статора не должен превышать 5—8 мм. Исходная пульпа из приемного кармана 1 поступает в аэратор по трубе 20, а воздух — по трубе 3. Для внутрикамерной циркуляции надымпеллерный диск имеет круглые отверстия, расположенные по окружности над лопатками 17 импеллера 19. Кроме того, для регулирования внутрикамерной циркуляции в нижней части трубы 2 имеются небольшие отверстия в верхней части, а в нижней (расширенной) — большое отверстие 18, которое прикрывается заслонкой 14. Тягой 5 она устанавливается в таком положении, чтобы был обеспечен оптимальный поток пульпы на импеллер, необходимый для достижения максимальной аэрации. Для всасывания промпродуктов в каждой камере может быть установлен патрубок, идущий от центральной трубы к передней стенке камеры. В тех камерах, куда промпродукт не поступает, патрубок не устанавливается, а отверстие в расширенной части вертикальной трубы закрывается пробкой 15. Пенный продукт удаляется в сборный желоб.

Всасывающая (а) и прямоточная (б) камеры разделены перегородкой 4. В каждой второй камере секции, или в последней камере прямоточной машины, имеется устройство для регулирования уровня пульпы и удаления камерного продукта (хвостов). Основная часть пульпы переливается через отверстие 13 в боковой стенке камеры 12 и поступает в приемный карман следующей камеры. Чтобы вместе с камерным продуктом не уходила пена, разгрузочное отверстие экранировано перегородкой 6. Для регулирования высоты слоя пены в камере (секции) или, что-то же самое, уровня пульпы, разгрузочное отверстие со стороны межкамерного кармана прикрыто заслонкой 11, положение которой регулируется устройством 8.

Для разгрузки крупных частиц (песков), находящихся в нижнем слое пульпы, внизу межкамерной перегородки 12 имеется небольшое отверстие, которое может перекрываться шибером при опускании его тягой 7.

Для создания спокойной зоны пенообразования предусмотрен успокоитель, состоящий из радикальных Г-образных пластин, расположенных вокруг статора и прикрепленных ко дну камеры. Для устранения застаивания пены в задней части камеры и ускорения пеносъема задняя стенка выполнена изогнутой в сторону пенного порога, лопасти пеносъемника имеют шарнирную подвеску.

Преимуществами механических флотационных машин по сравнению с другими типами машин являются их хорошие гидродинамические параметры, универсальность применения и пригодность для использования в любых технологических схемах, отсутствие потребности в дополнительных источниках воздуха.

К недостаткам механических машин относятся: непостоянная аэрационная характеристика, зависящая от степени износа импеллера и статора, отсутствие регулирования количества воздуха в зависимости от потребностей технологического процесса, сложность конструкции, относительно высокая энергоемкость и металлоемкость, довольно быстрый износ статора и импеллера.

КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ФЛОТАЦИОННЫХ МАШИН.

Цель: Ознакомить студентов с принципом работы, а так же с конструкциями флотационных машин.

План:

1.

Лабораторные флотационные машины.

2.

Производственные флотационные машины.

Ключевые слова: флотация, смачиваемость, пустая порода, минерал, реагент, лабораторные флотационные машины, производственные флотационные машины, Механобр, ФМ-1, импеллер, аэрированность, механические, пневматические, пневмомеханические машины.

1.Флотационные испытания проводят в лабораторных флотационных машинах. Удобной для этой цели является машина Гинцветмета с механическим съемом пены и приспособлением для регулирования подачи воздуха. Недостатками машины являются быстрый износ кольца и увеличение зазора между валом и кольцом в импеллерной крышке. В результате увеличивается поток пульпы на импеллер, что интенсивность перемешивания (иногда с уменьшением степени аэрации). То же наблюдается, когда импеллер опускается очень низко, в результате чего увеличивается зазор между импеллером и крышкой над ним. Объем камеры машины 3,6 л, ее можно использовать для флотации навесок руды 1-2 кг.

Механобром разработаны чертежи лабораторных машин на емкость 0,25; 0,5 л.

Рис. 48. Механическая флотационная машина «Механобр» ФМ 1 — карман; 2 — центральная труба; 3 — труба для засоса воздуха; 4 — перегородка; 5 — тяга; 6 — короб; 7 — стержень; 8 – контргруз; 9 — стакан; 10 — вал импеллера; 11 — подвижная заслонка; 12 — песковое отверстие; 13 — окно; 14 — шибер; 15 — пробка; 16 — направляющие статора; 17 — диск статора; 18 — отверстие; 19- импеллер; 20-патрубок

Перед загрузкой машину промывают водой, включают электродвигатель, закрывают трубку, проводящую воздух, взмучивают в приемнике пульпу, которую затем выливают в отделение машины, где производится перемешивание. Если на дне приемника остался слой осевшего материала, то добавляют небольшое количество воды; осевший осадок приводят во взвешенное состояние струей воды.

В машину добавляют такое количество воды, чтобы обеспечить свободную циркуляцию пульпы из камеры для перемешивания в пирамидальную камеру. Воду в избыточном количестве добавлять не следует, так как, когда будет открыт доступ воздуху, объем пульпы в машине увеличится, и будут созданы условия для перелива пульпы из машины.

Рис. 49. Флотационная машина Механобра с камерой объемом 15 л

Затем добавляют в определенном порядке реагенты, перемешивают необходимое время и впускают воздух. Если уровень пульпы оказался низким, в машину добавляют воду в таком количестве, чтобы гребок, снимающий пену, касался уровня пульпы (если пульпу снимают вручную гребком, то уровень пульпы нужно держать возможно выше, не допуская выплескивания через пенный борт). В процессе снятия пены с ней увлекается значительное количество воды, и уровень пульпы падает. Для поддержания постоянного уровня добавляется вода, имеющая примерно ту же щелочность, что и пульпа в начале флотации. При проведении опыта нужно несколько раз смывать налипшую на стенки и на другие части камеры пену.

Окончание флотации определяется по изменению цвета пены и результатом осмотра на часовом стекле проб пены. В начале флотации пена имеет цвет флотируемого минерала; например, при флотации свинцового блеска пена имеет цвет от стального (при крупном помоле) до черно-синего (при мелком помоле); цинковая пена имеет цвет от светло-коричневого до темно-коричневого в зависимости от крупности помола. По окончании флотации данного материала пена становится пустой, белой или принимает окраску следующего по флотируемости минерала.

Если в пробе пены, взятой на часовое стекло после отмучивания тонких шламов, видны (лучше всего через ручную или бинокулярную лупу) частицы флотируемого минерала, значит флотация еще не закончилась.

При известном навыке можно в некоторых случаях по внешнему виду пены определить качественно результаты флотации, не анализируя продукты.

Для ориентировочной оценки флотируемости, а так же для беспенной и вакуумной флотации применяют аппараты малого объема.

Более совершенной является трубка Халлимонда, измененная Фюрстенау и др. в этой трубке можно флотировать навески минерального порошка 2-3 г.

А.А. Абрамовым для малых навесок (0,3-0,5 г) предложен аналогичный прибор из органического стекла. С прибором из обычного стекла встретились затруднения в опытах с применением катионных реагентов, которые адсорбируются на стекле и вызывают прилипание пузырьков воздуха к стенкам прибора.

Необходимое количество камер флотомашин механического и пневмомеханического типов можно определить по следующей формуле

n= V . t / 1440 . Vk . K (1)

где V — суточный объем пульпы в операции, м 3 /сут;

t — время флотации, мин;

Vk — геометрический объем камеры, м ;

К= 0,7. 0,8-степень заполнения камеры пульпой.

Если объем пульпы заменить выражением

V = Q R + (2)

где Q—суточная производительность машины по твердому, т/сут;

R — отношение Т:Ж в пульпе;

р — плотность твердой фазы, т/м 3 ,

то n= Q R + . t / 1440 . Vk . K (3)

Общая длина пневматических машин определяется по формуле

L= Q R + . t / 1440 . S . K (4)

где L — общая длина машины, м;

S— площадь поперечного сечения машины, м 2 .

2. Флотационные машины –аппараты для флотационного обогащения полезных ископаемых, в камерах которых исходный материал разделяется, в аэрированной пульпе, на пенный и камерный продукты. Эти машины должны обеспечивать:

1.

непрерывную, равномерную подачу исходной пульпы и разгрузку пенного и камерного продукта;

2.

достаточно интенсивное перемешивание пульпы для поддержания минеральных частиц во взвешенном состоянии и их контактирования с воздушными пузырьками;

3.

оптимальную аэрированность пульпы и диспергирование воздуха на мелкие пузырьки с равномерным их распределении по всему объему пульпы;

4.

создание спокойной зоны пенообразования на поверхности пульпы.

Классификацию флотационных машин чаще всего производят в зависимости от способа аэрации пульпы. По этому признаку машины разделяются на механические, в которых перемешивание пульпы, засасывание и диспергирование воздуха осуществляется импеллером (мешалкой) различной конструкции; пневмонические, в которых перемешивание и аэрация пульпы осуществляется подачей через патрубки или пористые перегородки сжатого воздуха; пневмомеханические, в которых воздух подается от воздуходувки, а перемешивание пульпы и диспергирование воздуха осуществляется импеллером; пневмогидравлические с самоаэрацией или использованием для диспергирования принудительно подаваемого воздуха, различных гидравлических устройств; электрофлотационные, в которых аэрация пульпы проводится пузырьками, выделяющимися при электролизе; машины с изменяемым давлением, аэрация в которых обеспечивается растворением газов из пульпы, комбинированные, в которых пульпа аэрируется несколькими способами. Наибольшее распространение получили механические, пневмомеханические и пневматические флотационные машины.

Механические флотационные машины (см. рис. из предыдущего вопроса) представляют собой аппараты, у которых аэрация и перемешивание пульпы в камере осуществляет аэратор с вращающимся импеллером, всасывая необходимый для флотации воздух, непосредственно из атмосферы. Основная масса воздушных пузырьков, образующихся при этом, имеет диаметр 0,6 – 1мм. Наибольшее распространение для флотации руд получили механические флотационные машины ФМ с объемом камеры от 0,14 до 6,25 м 3 .

Флотационная машина ФМ монтируется из двухкамерных секций и может состоять из одних всасывающих камер или звеньев, включающих всасывающую или несколько прямоточных камер. Общее число камер во флотационном отделе обычно не превышает 22 – 24.

Имеются флотационные машины с кипящим слоем, в которых над аэратором по всему сечению камеры установлено решето для создания кипящего слоя из крупнозернистой фракции пульпы. В этих машинах флотируются частицы повышенной крупности при большой скорости флотации.

Флотационные машины механического типа нашли широкое применение при обогащении большинства полезных ископаемых (руд цветных и редких металлов, неметаллических полезных ископаемых, углей и др.).

Пневматические флотационные машины. В машинах этого типа аэрирование и перемешивание пульпы осуществляется подачей в нее сжатого воздуха от воздуходувок(давления до 25 – 35 кПа). Диспергирование воздуха производится через пористые перегородки (ткань, пористая керамика, пористый бетон и т.п.) или через трубки с мелкими отверстиями (металлические, резиновые и т.п.). Средний диаметр воздушных пузырьков в пневматических флотационных машинах составляет 2 – 3 мм. Пневматические флотационные машины проще механических, по конструкции, затрачивают меньше энергии, занимают меньшую площадь. Однако интенсивность перемешивание пульпы у них ниже, а размер воздушных пузырьков почти в 3 раза больше. Машины этого типа применяют в основном для флотации полезных ископаемых простого состава.

Из флотационных машин пневманического типа наибольшее распространение получили аэролифтные патрубочные машины, колонные флотационные машины и машины пенной сепарации.

Флотационные машины пенной сепарации принципиально отличаются от всех других тем, что в них исходная пульпа подается на пенный слой сверху. Это позволяет увеличить крупность извлекаемых частиц и повысить скорость флотации по сравнению с обычными флотационными машинами. При подаче исходной пульпы сверху на пенный слой гидрофобные частицы закрепляются на воздушных пузырьках и остаются в пене, а гидрофильные (или менее гидрофобные) проходят между воздушными пузырьками и выпадают в подпенном пространстве, оседая на дно камеры.

Пневмомеханические машины по сравнению с механическими имеют ряд преимуществ. В этих машинах достигается большая скорость флотации за счёт лучшей аэрации пульпы, а следовательно и большая производительность. Хорошее диспергирование происходит при подаче воздуха до 4,5 м 3 /мин, в то время как в механической машине импеллер засасывает только 3 м 3 /мин воздуха. Удельный расход электроэнергии на 1 м 3 воздуха, подаваемого воздуходувкой в пальцевой аэратор значительно меньше по сравнению с удельным расходом электроэнергии на I м воздуха, засасываемым из атмосферы импеллером механической флотомашины.

Практика флотации различных руд в пневмомеханических флотомашинах показала, что скорость процесса в этих машинах выше на 30. 40 %, а расход электроэнергии на 30. 40 % ниже, чем в механических машинах.

Рис. 50. Пневмомеханическая флотационная машина ФПМ:1-корпус, 2-импеллер, 3-полый вал, 4-радиальный успокоитель,5- воздушный коллектор, 6 – вентиль, 7-отверстие, 8 – привод, 9-перегон.

Фирма «OUTOKUMPU» (Финляндия) разработала пневмомеханическую машину типа ОК с объёмом камеры 0,5; 1,5; 3; 8; 16; 38; 50 м 3 . эти машины (рис. 51) имеют камеры и — образной формы, что позволяет исключить мёртвые зоны. Машины типа ОК отличаются высокой производительностью, оригинальной конструкцией импеллера, обеспечивающей высокую степень диспергирования воздуха аэрацию и перемешивание пульпы. Каждая лопатка импеллера состоит из двух пластин, установленных таким образом, что бы между ними образовалась щель по всей их высоте для выхода поступающего из полого вала воздуха. Высота лопаток статора больше высоты лопаток импеллера.

Рис. 51. Пневмомеханическая флотационная машина ОК

1 — пустотелый вал; 2 — импеллер; 3 — камера; 4 — лопатки статора

Пневмомеханические флотомашины разнообразны по конструкции. В колонной флотационной машине (рис. 52) применен принцип минерализации воздушных пузырьков при противоточном движении пульпы и пузырьков. Колонна диаметром до 0,5 м имеет высоту от 2 до 10 м, В верхней части колонна 1 имеет трубу для подачи промывной воды 7 и трубу для разгрузки пенного продукта 6.

Рис. 52. Колонная флотационная машина

Исходная пульпа подается трубопроводом 2 в среднюю часть колонны под давлением 0,15 МПа. В нижней части колонны находится диффузор 3 (конус с пористой поверхностью). Хвосты разгружаются через трубу 4. Воздух от воздуходувки 5 подаётся в диффузор, а из него — в пульпу. Минеральные частицы под действием силы тяжести и нисходящего потока воды движутся вниз навстречу пузырькам воздуха. Пенный продукт поднимается вверх, а хвосты удаляются через клапан — затвор в нижней части колонны.

Колонные флотомашины имеют высокую удельную производительность, потребляют меньше электроэнергии, требуют меньших капитальных затрат.

Для флотации крупнозернистых материалов (до 3. 4 мм) применяются машины пенной сепарации, которые позволяют увеличить в 5-10 раз крупность извлекаемых минеральных зерен и в десятки раз — скорость флотации, что снижает эксплуатационные и капитальные затраты на переработку руд на 30.. .40 %.

Пенная сепарация применяется при обогащении алмаз- и золотосодержащих, оловянных, фосфоритовых, марганцевых и других РУД.

Сущность пенной сепарации состоит в следующем: пульпа, обработанная реагентами, подается на поверхность пены, которая создается постоянной концентрацией пенообразователя (

Машина пенной сепарации (рис. 53) состоит из флотационной камеры, в центре которой находится загрузочное устройство. Над приемными желобами расположены брызгала.

Рис. 53. Принципиальная схема машины пенной сепарации

1 — загрузочное устройство; 2 — струйчатый делитель; 3 — карман;

4 — пеногон; 5 — трубчатые аэраторы; 6 — шланговый затвор; 7 — пирамидальная ванна;

8 — опоры; 9 — сливной порог; 10 – деки

По обе стороны от приемных желобов на глубине 200 мм от уровня пенных порогов расположены два ряда трубчатых резиновых аэраторов с пористыми стенками, через которые сжатый воздух под давлением 0,15 МПа поступает на поверхность пены. Пульпа через загрузочное устройство с помощью приемных желобов равномерно распределяется по всей длине ванны (машины). В желобах пульпа аэрируется и разжижается водой из брызгал. Гидрофобные частицы закрепляются на воздушных пузырьках и движутся к пенному порогу. Движение минерализованных пузырьков к пенному порогу осуществляется дифференцированной подачей воздуха.

В аэраторы, расположенные около загрузки, подается больше воздуха, а в аэраторы, находящиеся около пенных порогов — меньше. Это способствует перемещению пены к пенным порогам. Гидрофильные частицы, пройдя через пенный слой, под действием силы тяжести падают на дно машины и разгружаются через шланговый затвор. Флотационные машины пенной сепарации в зависимости от условий применения могут изготовляться одно- и многокамерными, мелкими и глубокими. В мелких машинах высота пенного слоя не превышает 150. 200 мм, а в глубоких-200. 1000 мм.

Выводы:

Флотационные машины–аппараты для флотационного обогащения полезных ископаемых, в камерах которых исходный материал разделяется, в аэрированной пульпе, на пенный и камерный продукты. Эти машины должны обеспечивать:

1.

непрерывную, равномерную подачу исходной пульпы и разгрузку пенного и камерного продукта;

2.

достаточно интенсивное перемешивание пульпы для поддержания минеральных частиц во взвешенном состоянии и их контактирования с воздушными пузырьками;

3.

оптимальную аэрированность пульпы и диспергирование воздуха на мелкие пузырьки с равномерным их распределении по всему объему пульпы;

4.

создание спокойной зоны пенообразования на поверхности пульпы.

Классификацию флотационных машин чаще всего производят в зависимости от способа аэрации пульпы. По этому признаку машины разделяются на механические, пневмонические, пневмомеханические, пневмогидравлические с самоаэрацией, электрофлотационные, комбинированные. Наибольшее распространение получили механические, пневмомеханические и пневматические флотационные машины.

Флотационные испытания проводят в лабораторных флотационных машинах. Объем камеры машины 3,6 л, ее можно использовать для флотации навесок руды 1-2 кг.

Механобром разработаны чертежи лабораторных машин на емкость 0,25; 0,5 л.

Контрольные вопросы:

1.

Какие машины, применяемые при флотации в лабораторных условиях, вы знаете?

2.

Опишите кратко принцип проведения флотации в лабораторных условиях.

3.

Как вычисляется объем флотационных камер и количество камер во флотомашине, при проектировании данных аппаратов для процессов обогащения полезных ископаемых?

4.

Для чего применяют флотационные машины, что они непременно должны обеспечивать?

5.

Какие типы машин Вы знаете?

6.

Краткое описание флотационных машин.

7.

Какие выводы можно сделать из данной лекции?