Система «человек–машина–среда»

Система «человек–машина–среда» состоит из человека-оператора (группы операторов), машины (технических устройств, орудий труда), посредством которой оператор осуществляет трудовую деятельность, и среды (внешних условий труда), в которой эта деятельность осуществляется. В «Справочнике по инженерной психологии» (1982) человек- оператор определяется как человек, осуществляющий трудовую деятельность, основу которой составляет взаимодействие с предметом труда, машиной и внешней средой посредством информационных систем (моделей) и органов управления.

Все многочисленные системы «человек–машина–среда» имеют ряд общих черт, Они, как правило, являются:

1) сложными динамическими системами, состоящими из взаимодействующих элементов различной природы и характеризующихся изменением во времени структуры и (или) взаимосвязей компонентов;

2) целеустремленными системами, то есть преследующими заданную цель путем изменения своего поведения при изменении внешних условий, что обусловлено включением в систему человека;

3) адаптивными системами, способными приспосабливаться к изменяющимся условиям работы благодаря гибкости и пластичности поведения человека и адаптивности технических звеньев системы;

4) самоорганизующимися системами, способными к уменьшению энтропии (неопределенности) после вывода системы из устойчивого, равновесного состояния под действием различного рода возмущений, что определяется целенаправленной деятельностью человека.

Таким образом, все рассмотренные особенности СЧМС определяются наличием в их составе человека, его возможностью правильно решать возникающие задачи в зависимости от конкретных условий и обстановки.

Основу классификации СЧМС (рис. 23-2) составляют четыре группы признаков:

целевое назначение системы,

характеристики человеческого звена,

тип и структура машинного звена и

тип взаимодействия компонентов системы.

По целевому назначению можно выделить следующие классы систем:

– управляющие (задачей человека является управление машиной – автомобилем, самолетом, прокатным станом и др.);

– обслуживающие, к которым относятся контрольно-измерительные и ремонтные системы (задачей человека является контроль состояния техники, поиск неисправностей и их устранение);

Рис. 23-2. Классификация СЧМС

– обучающие, например тренажеры и имитаторы (обеспечивают выработку у человека определенных навыков);

– информационные – локационные и информационно-поисковые системы (обеспечивают поиск, накопление и получение необходимой человеку информации);

– исследовательские – информационно-экспертные системы, моделирующие стенды, измерительные приборы (используются при анализе тех или иных явлений, при поиске новой информации).

По характеристикам человеческого звена СЧМС делятся на моносистемы (в их состав входит один человек и одно или несколько технических устройств) и полисистемы (состоят из коллектива операторов, взаимодействующих с комплексом технических устройств).

По характеристикам машинного звена можно выделить:

1) инструментальные системы (в их состав в качестве технических устройств входят инструменты и приборы);

2) простые системы (включают стационарное и нестационарное техническое устройство и человека, использующего эти устройства);

3) сложные системы, например энергетическая установка, вычислительный комплекс (включают помимо человека совокупность технологически связанных, но различных по своему функциональному назначению устройств и машин для получения единого продукта);

4) системотехнические комплексы (наиболее сложные СЧМС с коллективом операторов, участвующим в использовании этих систем, и не полностью определенными связями).

По типу функциональных связей человека и машины СЧМС подразделяются на системы непрерывного взаимодействия, в которых человек ведет постоянный контроль и управление движущимся объектом или технологическим процессам, и системы эпизодического взаимодействия, в которых контроль и управление осуществляются регулярно («оператор–ЭВМ») или вероятностно («оператор – система целенаправленного контроля», «наладчик–станок»).

Любая СЧМС должна обладать заданными свойствами, которые закладываются в нее при проектировании и реализуются в процессе эксплуатации. Под свойствами СЧМС понимаются ее объективные особенности, проявляющиеся в процессе эксплуатации. Количественные характеристики того или иного свойства называются показателями качества СЧМС. Существует ряд показателей качества, влияющих на деятельность человека в СЧМС и в то же время зависящих от его деятельности:

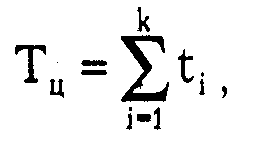

1. Быстродействие (время регулирования) – определяется временем прохождения информации по замкнутому контуру СЧМС:

где Тц – время задержки (обработки) информации в i-ом звене СЧМС, k – число последовательно соединенных звеньев СЧМС, в качестве которых могут выступать как технические звенья, так и операторы.

2. Надежность – характеризует безошибочность (правильность) решения стоящих перед СЧМС задач. Оценивается вероятностью правильного решения задачи, которая по статистическим данным определяется отношением:

где Мош и N – соответственно число ошибочно решенных и общее число решаемых задач.

3. Точность работы оператора – определяется степенью отклонения некоторого параметра, регулируемого или измеряемого оператором, от заданного или номинального значения. Количественно точность работы оценивается величиной погрешности, с которой оператор измеряет, устанавливает или регулирует данный параметр:

где Пн – номинальное или заданное значение параметра, Поп – фактически измеряемое или регулируемое оператором значение этого параметра.

4. Своевременность решения задачи СЧМС – оценивается вероятностью того, что задача будет решена за время, не превышающее допустимое:

где Рсв – вероятность своевременного решения, М нс – число несвоевременных решений, N – общее число решений задач.

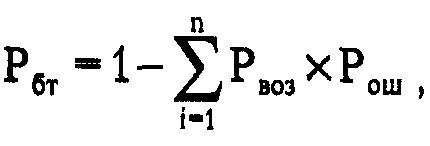

5. Безопасность труда человека в СЧМС – оценивается вероятностью безопасной работы:

где Рвоз – вероятность возникновения опасной или вредной для человека производственной ситуации i-типа, Рош – вероятность неправильных действий оператора в i-ситуации, n – число возможных травмоопасных ситуаций.

6. Степень автоматизации СЧМС – характеризует относительное количество информации, перерабатываемой автоматическими устройствами, и определяется по формуле:

где Ка – коэффициент автоматизации, Ноп – количество информации, перерабатываемой оператором, Нсчмс – количество информации, циркулирующей в СЧМС.

Большое значение при анализе и оценке СЧМС имеют эргономические показатели – эргономичность системы, ее управляемость, обслуживаемость, освояемость и обитаемость. Они учитывают совокупность специфических свойств СЧМС, обеспечивающих возможность осуществления в ней эффективной деятельности оператора

(группы операторов). Общие методические рекомендации по определению этих показателей приведены в работе («Руководство по эргономическому обеспечению», 1979).

Общие понятия о системе «человек-машина-среда».

На определенном этапе своего развития для удовлетворения своих все возрастающих материальных и духовных потребностей человек начинает создавать искусственные орудия труда — “машины”. Получив в свое распоряжение огромные запасы энергии, новую технику и технологии, он неузнаваемо изменил свою жизнь, но вместе с тем оказался перед сложнейшей задачей — обеспечить эффективное, устойчивое и безопасное управление этой техникой.

Система “человек-машина-среда” — СЧМС представляет собой сложную многофункциональную систему, включающую неживую, живую материю и общество (рис. 1).

Р и с. 1. Система “человек – машина – среда”

Структура СЧМС состоит из:

машины (М) – все то, что искусственно создано руками человека для удовлетворения своих потребностей (технические устройства, информационное обеспечение и т.д.);

человека (Ч) — человека — оператора, который при взаимодействии с машиной выполняет определенные функции управления для достижения поставленной цели;

среды, которую условно можно разбить на два вида – окружающую среду (ОС) и социальную среду (СС).

Окружающая среда характеризуется такими основными параметрами, как микроклимат, шум, вибрация, освещенность, запыленность, загазованность и т.д.

Социальная среда характеризуется социально– экономическими и политическими отношениями в обществе.

Человек и машина, при своем взаимодействии, составляют подсистему в рамках СЧМС, которая называется система “человек-машина” — СЧМ.

Основу классификации СЧМ составляют четыре группы признаков:

1. целевое назначение системы;

2. характеристики человеческого звена;

3. тип машинного звена;

4. тип взаимодействия компонентов системы.

По целевому назначению СЧМ делятся на:

управляющие, в которых основной задачей человека является управление машиной;

обслуживающие, в которых задачей человека является контроль за состоянием машины;

обучающие — выработка у человека определенных навыков;

информационные — поиск, накопление или получение необходимой информации;

исследовательские — анализ тех или иных явлений.

По характеристикам человеческого звена СЧМ делятся на:

моносистемы, в состав которых входит один человек;

полисистемы, в состав которых входит целый коллектив и взаимодействующий с ним комплекс технических устройств.

Полисистемы можно подразделить на паритетные и иерархические (многоуровневые).

В паритетных системах между членами коллектива нет подчиненности и приоритетности. В иерархических СЧМ устанавливается организационная или приоритетная иерархия взаимодействия человека с техникой.

Деятельность человека-оператора представляет собой процесс достижения поставленных перед СЧМ целей, состоящий из упорядоченной совокупности выполняемых им действий.

Различают несколько типов операторской деятельности:

оператор-технолог – человек непосредственно включен в технологический процесс;

оператор-манипулятор – основная роль деятельности человека это сенсомоторная регуляция (управление манипуляторами, железнодорожным составом и т.д.);

оператор-наблюдатель – классический тип оператора (диспетчер транспортной системы, оператор радиолокационной станции и т.д.);

оператор-исследователь – исследователи любого профиля;

оператор-руководитель – организаторы, руководители различных уровней, лица принимающие ответственные решения.

По типу машинного звена условно можно выделить два вида признаков:

информационные — машины, обеспечивающие обработку информации и решающие задачи духовного плана;

материальные – машины, обрабатывающие материальные носители.

По типу взаимодействия компонентов системы в СЧМ выделяют два вида:

информационное – взаимодействие, обусловленное передачей информации от машины к человеку;

сенсомоторное – взаимодействие, направленное от человека к машине для выполнения поставленной цели.

Трудовую деятельность человека в системах «Человек – машина – окружающая среда» (СЧМ) изучает наука эргономика.

Предмет исследования – конкретная трудовая деятельность человека, использующего машины.

1. Повышение эффективности СЧМ, особенность системы достигать поставленной цели в заданных условиях и с определенным качеством (достижение достаточной производительности с минимальными затратами энергии, материалов и без потерь, являющихся результатом ошибок). Достигается путем изначального проектирования относительно безошибочно действующих СЧМ – создания эргономически совершенной техники, подготовки хорошо обученных кадров.

2. Обеспечение безопасности труда: неучитывание человеческого фактора при эргономическом проектирование оборудования может привести к опасным действиям человека – оператора, из-за невозможности правильного и своевременного выполнения операций (по вине подобных просчетов происходит: 75% авиационных катастроф; 80% дорожных происшествий; 90% аварий на железнодорожном транспорте).

3. Обеспечение условий для развития личности человека в процессе труда, которое может быть достигнуто грамотным распределением функций между человеком и машиной.

1. Эргономическое обеспечение проектирования СЧМ, которое включает:

– анализ трудовой деятельности оператора;

– распределение функций между человеком и машиной;

– оптимальная организация рабочего места;

– выбор технических средств в соответствии с предъявляемыми к ним требованиям;

– учет факторов производственной среды;

– определение социально-экономической эффективности проектирования СЧМ.

2. Разработка эргономических основ эксплуатации СЧМ:

– контроль и поддержание функционального состояния человека-оператора;

– организация рациональных режимов труда и отдыха.

3. Эргономическая оценка качества СЧМ: разработка критериев и показателей эффективности надежности СЧМ.

Основные направления эргономических исследований применительно к железнодорожному транспорту:

1. Снижение психологических нагрузок: автоматизация и централизация систем регулирования и контроля; обеспечение безопасности труда; надежность работы оборудования; снижение объема информации до нормы.

2. Обеспечение комфортной рабочей среды: приток свежего воздуха; комфортный световой и цветовой климат; отсутствие шума и вибрации; улучшение производственного интерьера.

3. Обеспечение удобства работы: удобное оборудование; удобная мебель; удобный инструмент; удобная спецодежда.

4. Рациональная организация производства: рациональное размещение оборудования; правильная организация рабочих зон; правильная организация труда и отдыха и бытового обслуживания.

5. Работа с кадрами: профессиональный отбор; обучение, обмен опытом; повышение квалификации.

6. Снижение физиологических нагрузок: автоматизация и механизация процессов производства; правильная организация рабочего места; правильный выбор и размещение органов управления; централизация процессов управления.

– управляемость: свойство техники изменять эффективность выполнения человеком основной и вспомогательной работы при обеспечении необходимых технологических операций над предметом;

– обслуживаемость: свойство техники изменять эффективность выполнения человеком трудовых операций по приведению её в состояние готовности к функционированию и поддержанию этого состояния во времени;

– освояемость: характеризует эффективность приспособления техники к быстрому и высококачественному овладению её техническим и управляющим персоналом;

– обитаемость: эргономическое свойство техники, приближающее условия её функционирования к оптимальным с точки зрения жизнедеятельности работающего человека параметрам среды, а также обеспечивающее уменьшение или ликвидацию вредных последствий её воздействия на окружающую среду.

Критерии эргономичности – показатели использования живого труда человека:

1. Производительность труда: затраты времени на выполнение человеком единицы труда.

2. Качество труда: точность и безошибочность выполнения единицы труда;

3. Тяжесть (напряженность) труда: степень совокупного воздействия всех факторов рабочей среды на здоровье и работоспособность человека.