- Электрические машины постоянного тока: виды и принцип их работы

- Электродвигатели постоянного тока. Устройство и работа. Виды

- Электрические машины постоянного тока: назначение, конструкция, устройство и принцип действия

- Классификация МПТ

- Устройство машины постоянного тока

- Развитие конструкций МПТ

- Общий принцип образования обмотки якоря

- Петлевые и волновые обмотки якоря

- Принцип действия в режиме генератора

- Устройство и принцип действия в режиме двигателя

- О физическом механизме наведения ЭДС в проводниках обмотки якоря МПТ

- Магнитное поле МПТ при нагрузке

- Побочные следствия реакции якоря

- Способы борьбы с реакцией якоря

Электрические машины постоянного тока: виды и принцип их работы

Обратное преобразование энергий происходит в электродвигателях. Они приводят в движение колесные пары локомотивов, вращают валы вентиляторов и т.д. Для работы необходимо подсоединение электродвигателя с источником электроэнергии посредством проводов.

Принцип работы электрических машин постоянного тока основан на использовании явления электромагнитной индукции, а также законов, которые определяют взаимодействие электрических токов и магнитных полей.

Эти машины включают в себя неподвижную и вращающуюся части. В конструкцию неподвижной части, или статора входят станина, главные и дополнительные полюса, подшипниковые щиты и щеточная траверса с графитовыми или медно-графитовыми щетками.

Вращающаяся часть, или ротор, в электрических машинах постоянного тока именуются якорем. Якорь, снабженный коллектором, в электродвигателях играет роль преобразователя частоты, а в генераторах – выпрямителя.

При вращении машины происходит перемещение якоря и статора относительно друг друга. Статор создает магнитное поле, а в обмотке якоря индуцируется э. д. с. Возникает ток, который при воздействии с магнитным полем создает электромагнитные силы, отвечающие за процесс преобразования энергии.

Электрические машины постоянного тока в зависимости от наличия или отсутствия коммутации бывают обычными и униполярными, а по расположению вала — вертикальными и горизонтальными.

По типу переключателей тока их можно подразделить на машины с щеточно-коллекторным и электронным переключателем. Последние называются еще вентильными электродвигателями.

По мощности они делятся на микромашины мощностью до 0,5 кВт, а также, машины малой, средней и большой мощности — 0,5-10 кВт, 10-200 кВт и более 200 кВт соответственно.

По частоте вращения различают тихоходные (до 300 об/мин), средней быстроходности (300-500 об/мин), быстроходные (1500-6000 об/мин) и сверхбыстроходные (более 6000 об/мин) электрические машины постоянного тока.

Электродвигатели постоянного тока. Устройство и работа. Виды

Электрические двигатели, приводящиеся в движение путем воздействия постоянного тока, применяются значительно реже, по сравнению с двигателями, работающими от переменного тока. В бытовых условиях электродвигатели постоянного тока используются в детских игрушках, с питанием от обычных батареек с постоянным током. На производстве электродвигатели постоянного тока приводят в действие различные агрегаты и оборудование. Питание для них подводится от мощных батарей аккумуляторов.

Устройство и принцип работы

Электродвигатели постоянного тока по конструкции подобны синхронным двигателям переменного тока, с разницей в типе тока. В простых демонстрационных моделях двигателя применяли один магнит и рамку с проходящим по ней током. Такое устройство рассматривалось в качестве простого примера. Современные двигатели являются совершенными сложными устройствами, способными развивать большую мощность.

Главной обмоткой двигателя служит якорь, на который подается питание через коллектор и щеточный механизм. Он совершает вращательное движение в магнитном поле, образованном полюсами статора (корпуса двигателя). Якорь изготавливается из нескольких обмоток, уложенных в его пазах, и закрепленных там специальным эпоксидным составом.

Статор может состоять из обмоток возбуждения или из постоянных магнитов. В маломощных двигателях используют постоянные магниты, а в двигателях с повышенной мощностью статор снабжен обмотками возбуждения. Статор с торцов закрыт крышками со встроенными в них подшипниками, служащими для вращения вала якоря. На одном конце этого вала закреплен охлаждающий вентилятор, который создает напор воздуха и прогоняет его по внутренней части двигателя во время работы.

Принцип действия такого двигателя основывается на законе Ампера. При размещении проволочной рамки в магнитном поле, она будет вращаться. Проходящий по ней ток создает вокруг себя магнитное поле, взаимодействующее с внешним магнитным полем, что приводит к вращению рамки. В современной конструкции мотора роль рамки играет якорь с обмотками. На них подается ток, в результате вокруг якоря создается магнитное поле, которое приводит его во вращательное движение.

Для поочередной подачи тока на обмотки якоря применяются специальные щетки из сплава графита и меди.

Выводы обмоток якоря объединены в один узел, называемый коллектором, выполненным в виде кольца из ламелей, закрепленных на валу якоря. При вращении вала щетки по очереди подают питание на обмотки якоря через ламели коллектора. В результате вал двигателя вращается с равномерной скоростью. Чем больше обмоток имеет якорь, тем равномернее будет работать двигатель.

Щеточный узел является наиболее уязвимым механизмом в конструкции двигателя. Во время работы медно-графитовые щетки притираются к коллектору, повторяя его форму, и с постоянным усилием прижимаются к нему. В процессе эксплуатации щетки изнашиваются, а токопроводящая пыль, являющаяся продуктом этого износа, оседает на деталях двигателя. Эту пыль необходимо периодически удалять. Обычно удаление пыли выполняют воздухом под большим давлением.

Щетки требуют периодического их перемещения в пазах и продувки воздухом, так как от накопившейся пыли они могут застрять в направляющих пазах. Это приведет к зависанию щеток над коллектором и нарушению работы двигателя. Щетки периодически требуют замены из-за их износа. В месте контакта коллектора со щетками также происходит износ коллектора. Поэтому при износе якорь снимают и на токарном станке протачивают коллектор. После проточки коллектора изоляция, находящаяся между ламелями коллектора стачивается на небольшую глубину, чтобы она не разрушала щетки, так как ее прочность значительно превышает прочность щеток.

Виды

Электродвигатели постоянного тока разделяют по характеру возбуждения:

Независимое возбуждение

При таком характере возбуждения обмотка подключается к внешнему источнику питания. При этом параметры двигателя аналогичны двигателю на постоянных магнитах. Обороты вращения настраиваются сопротивлением обмоток якоря. Скорость регулируют специальным регулировочным реостатом, включенным в цепь обмоток возбуждения. При значительном снижении сопротивления или при обрыве цепи ток якоря повышается до опасных величин.

Электродвигатели с независимым возбуждением запрещается запускать без нагрузки или с небольшой нагрузкой, так как его скорость резко возрастет, и двигатель выйдет из строя.

Параллельное возбуждение

Обмотки возбуждения и ротора соединяются параллельно с одним источником тока. При такой схеме ток обмотки возбуждения значительно ниже тока ротора. Параметры двигателей становятся слишком жесткими, их можно применять для привода вентиляторов и станков.

Регулировка оборотов двигателя обеспечивается реостатом в последовательной цепи с обмотками возбуждения или в цепи ротора.

Последовательное возбуждение

В этом случае возбуждающая обмотка подключается последовательно с якорем, в результате чего по этим обмоткам проходит одинаковый ток. Обороты вращения такого мотора зависят от его нагрузки. Двигатель нельзя запускать на холостом ходу без нагрузки. Однако такой двигатель обладает приличными пусковыми параметрами, поэтому подобная схема используется в работе тяжелого электротранспорта.

Смешанное возбуждение

Такая схема предусматривает применение двух обмоток возбуждения, находящихся парами на каждом полюсе двигателя. Эти обмотки можно соединять двумя способами: с суммированием потоков, либо с их вычитанием. В итоге электродвигатель может обладать такими же характеристиками, как у двигателей с параллельным или последовательным возбуждением.

Чтобы заставить двигатель вращаться в другую сторону, на одной из обмоток изменяют полярность. Для управления скоростью вращения мотора и его запуском используют ступенчатое переключение разных резисторов.

Особенности эксплуатации

Электродвигатели постоянного тока отличаются экологичностью и надежностью. Их главным отличием от двигателей переменного тока является возможность регулировки оборотов вращения в большом диапазоне.

Такие электродвигатели постоянного тока можно также применять в качестве генератора. Изменив направление тока в обмотке возбуждения или в якоре, можно изменять направление вращения двигателя. Регулировка оборотов вала двигателя осуществляется с помощью переменного резистора. В двигателях с последовательной схемой возбуждения это сопротивление расположено в цепи якоря и позволяет уменьшить скорость вращения в 2-3 раза.

Этот вариант подходит для механизмов с длительным временем простоя, так как при работе реостат сильно нагревается. Повышение оборотов создается путем включения в цепь возбуждающей обмотки реостата.

Для моторов с параллельной схемой возбуждения в цепи якоря также применяются реостаты для уменьшения оборотов в два раза. Если в цепь обмотки возбуждения подключить сопротивление, то это позволит повышать обороты до 4 раз.

Применение реостата связано с выделением тепла. Поэтому в современных конструкциях двигателей реостаты заменяют электронными элементами, управляющими скоростью без сильного нагревания.

На коэффициент полезного действия мотора, работающего на постоянном токе, влияет его мощность. Слабые электродвигатели постоянного тока обладают малой эффективностью, и их КПД около 40%, в то время, как электродвигатели мощностью 1 МВт могут обладать коэффициентом полезного действия до 96%.

Электрические машины постоянного тока: назначение, конструкция, устройство и принцип действия

Машины постоянного тока (МПТ) – это общий термин, объединяющий генераторы (ГПТ) и двигатели (ДПТ). Как правило, говоря об МПТ, имеют в виду биполярные машины, у которых имеются чередующиеся «северные» и «южные» магнитные полюсы возбуждения и механический или электронный коммутатор тока вращающейся обмотки якоря с одним единственным кольцевым полюсом (в отличие от униполярных машин). Мы также будем придерживаться этого принципа.

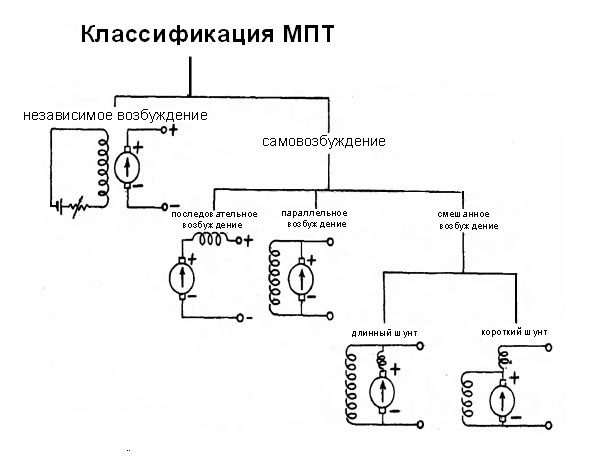

Классификация МПТ

В электромашиностроении и теории электромашин принято разделять МПТ на устройства с явно и с неявно выраженными полюсами возбуждения, с цилиндрической или многогранной станиной, с возбуждением постоянным током или постоянными магнитами, с механическим коммутатором-коллектором на якоре или бесконтактные. Назначение машин постоянного тока разделяет их на общепромышленные и специализированные. Среди последних можно назвать, например, тяговые ДПТ, используемые в рельсовом транспорте. Выделяются также металлургические ДПТ, в особенности двигатели для прокатных станов и т. д.

Как известно, обмотки машин постоянного тока разделяются на обмотки возбуждения (ОВ) и якоря (ОЯ). Первые служат для возбуждения магнитного поля устройства, а вторые — для отбора мощности от питающей электросети в режиме двигателя или для питания электрической нагрузки в режиме генератора. Существуют еще и обмотки дополнительных полюсов, используемые для облегчения процесса коммутации.

Электрические машины постоянного тока независимо от того, являются ли они генераторами или двигателями, могут быть классифицированы на основе схем соединения их обмоток возбуждения и якоря. Они могут составлять единую электрическую цепь или же вообще не иметь электрической связи (независимое возбуждение). Этот принцип классификации делит МПТ на два основных типа. Вы поймете дальнейшую их классификацию из представленной ниже схемы.

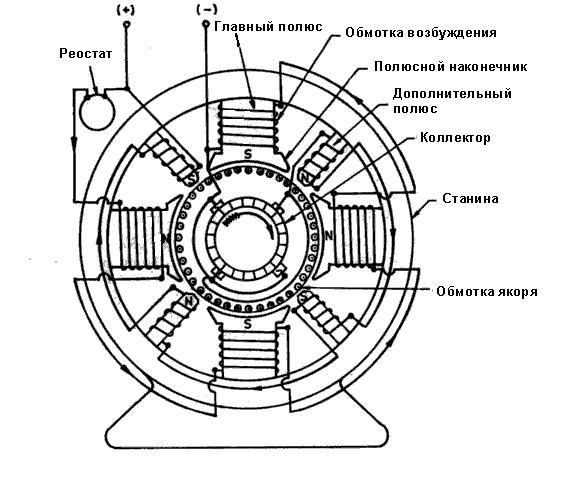

Устройство машины постоянного тока

ГПТ может использоваться как ДПТ без каких-либо конструктивных изменений. Конечно, промышленностью выпускаются машины, предназначенные для работы в качестве двигателей, и машины, являющиеся генераторами. Однако отличия между ними состоят в конструкции отдельных частей, и на этапе общего ознакомления могут быть проигнорированы. Следовательно, далее будем рассматривать устройство машины постоянного тока в общем, без привязки к режиму ее работы.

Ниже на рисунке показан поперечный разрез простой МПТ с двумя парами явно выраженных полюсов. Конструкция ее содержит две основные части: статор и якорь. Рассмотрим, из каких деталей они состоят.

Статор содержит станину, а также главные и находящиеся между ними дополнительные полюсы (на рисунке не показаны).

Станина – это внешняя конструктивная оболочка МПТ. Она бывает литой из чугуна (у машин старых конструкций) или сварной из толстого листа стали. Станина механически прочно скрепляет всю сборку МПТ. Кроме того, она служит магнитопроводом для магнитного потока, производимого главными полюсами.

Последние прикреплены к станине с помощью винтов или сварки. Основное их назначение – нести катушки обмотки возбуждения, намотанные на них и соединенные последовательно между собой таким образом, чтобы магнитная полярность полюсов чередовалась, т. е. после «северного» полюса следовал бы «южный» и т. д.

Полюсные наконечники (башмаки), являющиеся расширением главных полюсов, служат двум целям: для предотвращения соскальзывания катушек и для равномерного распределения поля возбуждения на большей части окружности воздушного зазора.

Якорь машины постоянного тока состоит из сердечника с обмоткой, втулки и вала. Сердечник – это стальной каркас цилиндрической формы, сложенный из тонких электрических листов стали, покрытых с обеих сторон электроизоляционным лаком. Это делается для предотвращения появления вихревых токов, стремящихся замкнуться в толще сердечника. В пазах его уложены секции петлевой или волновой обмотки якоря, коллектор машины постоянного тока и щетки. Обмотку якоря нужно присоединить к внешней электросети постоянного тока. Но нельзя непосредственно соединить выводы обмотки с сетевым вводом, потому что она вращается. Поэтому между сетью и обмоткой якоря установлен коммутатор-коллектор, представляющий собой множество изолированных друг от друга пластин из меди, образующих внешнюю цилиндрическую поверхность, разделенную изоляционными дорожками. Неподвижные контактные щетки скользят по ней, когда якорь с коллектором вращаются. Таким образом неподвижные щетки физически соприкасаются с вращающейся обмоткой якоря, а с их помощью уже можно выполнить подключение к внешней сети машины постоянного тока.

Развитие конструкций МПТ

Первые промышленные образцы МПТ появились в 70-х гг. 19 в. Поначалу они имели кольцевой якорь с тороидальной (граммовской) обмоткой. После изобретения барабанного якоря они приобрели законченный вид, примерно соответствующий вышеприведенному рисунку. Однако конструкция машин постоянного тока во второй половине 20 в. претерпела довольно сильные изменения. Прежде всего они коснулись статора. Вместо явно выраженных главных полюсов стали применять неявнополюсную конструкцию. В ней сосредоточенную катушку возбуждения каждого главного полюса заменили несколько меньшие по размерам катушки, расположенные в пазах шихтованного статора, который имеет прямоугольную или многогранную форму, как на рисунке ниже. В тех же пазах статора размещают и компенсационную обмотку, о которой будет сказано далее. В результате конструкция машин постоянного тока стала намного легче.

В связи с развитием управляемого асинхронного электропривода некоторые специалисты высказывают мнение о скором вытеснении асинхронными двигателями ДПТ из традиционных для них областей применения, таких как тяговый электропривод или привод металлургических механизмов. Однако пока еще рано говорить об этом как о свершившемся факте.

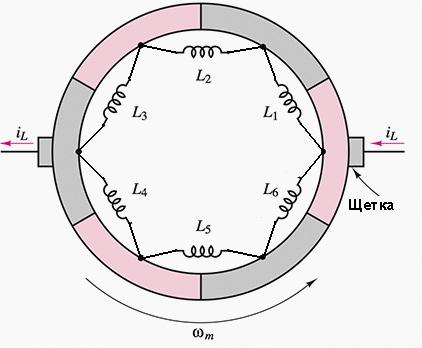

Общий принцип образования обмотки якоря

Любая из обмоток якоря является замкнутой сама на себя непрерывной электрической цепью, состоящей из последовательно соединенных секций (катушек). В простейшем случае секция может представлять просто один виток с двумя пазовыми проводниками или же быть многовитковой. Пазовые стороны секции всегда разнесены на расстояние, чуть меньшее полюсного деления – части окружности якоря, приходящейся на один главный полюс. Поэтому они в каждой из секций всегда находятся под главными полюсами противоположной полярности. В единую замкнутую цепь секции соединяются на пластинах коллектора. Способ же этого соединения и определяет тип обмотки. Рисунок ниже поясняет принцип образования обмотки якоря машины постоянного тока из шести многовитковых секций, соединяемых на пластинах коллектора.

В положении, показанном на рисунке, щетки разделяют обмотку якоря на две параллельные ветви: верхнюю, в которую входят секции L1, L2, L3, и нижнюю, состоящую из секций L4, L5, L6. Число таких ветвей зависит от типа обмотки якоря, но оно всегда четное и не может быть меньше двух.

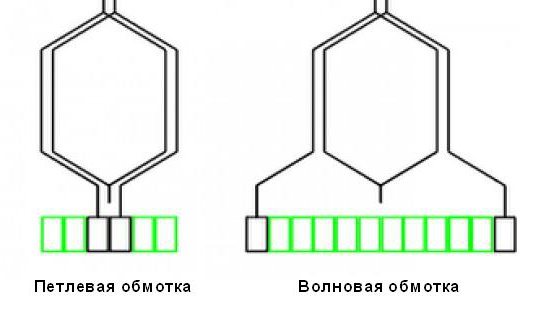

Петлевые и волновые обмотки якоря

Это два основных типа обмоток, каждый из которых имеет несколько разновидностей. Мы рассмотрим их простейшие варианты. Слева на рисунке ниже показана форма секций, из которых состоит простая петлевая обмотка якоря машин постоянного тока. Как можно увидеть, такая же форма секций характерна для волновой обмотки.

В первом варианте один (начальный, стартовый) вывод каждой двухвитковой секции подключен к i-й пластине коллектора, а второй (конечный, завершающий) вывод соединен на соседней (i+1)-й пластине коллектора с начальным выводом следующей секции (см. рисунок выше). Таким образом, выводы каждой секции присоединены к двум рядом расположенным пластинам, а сама секция, состоящая из двух пазовых сторон и двух лобовых частей по форме напоминает петлю (отсюда и название обмотки).

Секция волновой обмотки имеет выводы, присоединенные не к соседним пластинам коллектора, а к разнесенным на определенный шаг, называемый шагом обмотки по коллектору ук. Для простой петлевой обмотки ук=1, а для простой волновой — ук=(К±1)/р, где К – число пластин коллектора, р- число пар главных полюсов. Как видно из рисунка, вследствие такого способа соединения секции приобретают форму, похожую на полуволну синусоиды, что и обусловило название обмотки.

Принцип действия в режиме генератора

Согласно первоначальной трактовке явления электромагнитной индукции в движущемся проводнике, данной еще Фарадеем, когда он пересекает при движении силовые линии магнитного поля, в нем наводится ЭДС. Следуя этому принципу, можно объяснить причину наведения ЭДС в активных проводниках (тех, что уложены в пазы) обмотки якоря МПТ. Действительно, они движутся под главными полюсами, пересекая при этом линии поля. Поскольку последние непрерывны, каждый проводник якоря независимо от того, расположен ли он на его поверхности (так было в первых конструкциях МПТ) или в пазах, пройдя под полюсом, пересечет все исходящие из его наконечника линии поля. Направление действия индуцированной в проводнике ЭДС можно определить, применяя правило правой руки, которое иллюстрирует рисунок ниже.

Пазовые проводники якоря попарно входят в состав витков катушек его обмотки. Сумма ЭДС витков дает ЭДС катушки. Неподвижные щетки делят всю обмотку якоря на несколько (минимум две) параллельных ветвей. Сумма ЭДС всех катушек, входящих в параллельную ветвь, дает ЭДС всей обмотки якоря МПТ. Таким образом, принцип действия машин постоянного тока при работе генератором можно сформулировать так: якорь возбужденной машины вращается приводным двигателем, в его обмотке наводится ЭДС, которая вызывает протекание постоянного тока якоря в замкнутой электроцепи, включающей обмотку, коллектор, щетки и внешнюю сеть с нагрузкой.

При наличии тока якоря на него начинает действовать тормозящий электромагнитный момент. Он создает нагрузку для приводного двигателя. Чем больше электрическая мощность нагрузки генератора, тем сильнее тормозится его якорь и тем выше нагрузка приводного двигателя. При этом согласно закона сохранения энергии в последнем расходуется столько топлива на приведение якоря генератора во вращение, чтобы высвобожденная при его сгорании химическая энергия за вычетом энергетических потерь в двигателе и генераторе равнялась бы энергии, отбираемой электрической нагрузкой от машины постоянного тока.

Устройство и принцип действия в режиме двигателя

В этом режиме ток якоря подается в его обмотку от питающей электросети при пуске. На пазовые проводники якоря с током, находящиеся под главными полюсами, действуют силы Ампера. Направление их определяется по правилу левой руки, которое иллюстрирует рисунок ниже. Их сумма создает вращающий электромагнитный момент якоря (в отличие от тормозящего в режиме генератора), и он приходит во вращение.

Но во вращающихся пазовых проводниках, как и в генераторном режиме, наводятся ЭДС, которые дают суммарную ЭДС обмотки якоря. Она действует встречно напряжению питающей сети, частично уравновешивая его. Так выглядит принцип действия машин постоянного тока при работе двигателя. При этом согласно закона сохранения энергии от питающей электросети двигателем отбирается столько электроэнергии, сколько требуется механической энергии для приведения в движение присоединенного механизма с учетом энергетических потерь (электрических и механических). Иначе говоря, чем сильнее нагружен двигатель механически, т. е. чем больше вес и момент инерции приводимых им в движение механизмов или чем больше момент сопротивления среды, препятствующий их движению, тем большее количество электроэнергии потребляется двигателем от сети.

О физическом механизме наведения ЭДС в проводниках обмотки якоря МПТ

Следует отметить, что физикам-теоретикам не нравится вышеприведенный (и популярный в технической литературе) физический механизм наведения ЭДС, т. к. силовые линии магнитного поля – это всего лишь умозрительный образ, придуманный Фарадеем для его описания. Никаких подтверждений действительного существования их как реальных физических объектов не существует.

Альтернативным механизмом наведения ЭДС в движущемся пазовом проводнике обмотки якоря МПТ является воздействие на электроны внутри него силы Лоренца, пропорциональной магнитной индукции в месте расположения проводника. Однако и здесь имеется противоречие, заключающееся в том, что внутри пазов якоря магнитная индукция исчезающе мала, а на величине ЭДС проводников это не сказывается. Поэтому вместо индукции в пазе в формулу подставляют индукцию в воздушном зазоре, что, конечно же, неправильно, но дает результат, близкий к наблюдаемому на практике.

Выходом из данной коллизии является переход к описанию магнитного поля не посредством вектора магнитной индукции, а при помощи векторного магнитного потенциала. Активным сторонником такого подхода был выдающийся русский электротехник К. М. Поливанов. Более подробно с этой проблемой можно познакомиться в работах автора.

Магнитное поле МПТ при нагрузке

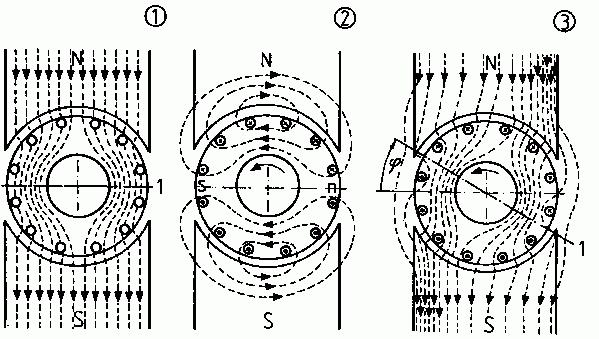

В нагруженной МПТ имеется два вида магнитных потоков: поток ОВ и поток ОЯ, создаваемые токами этих обмоток. Силовые линии первого из них направлены вдоль осей пары полюсов, через которые он замыкается, как это показано на фигуре 1 на рисунке ниже. Такой поток возбуждения называется продольным. Если полюсов в МПТ больше двух, то в воздушном зазоре под наконечником каждого из них это поле также является продольным.

Силовые линии потока ОЯ замыкаются поперек оси полюсов, поэтому применительно к МПТ говорят о поперечном поле якоря, которое показано на фигуре 2 на том же рисунке.

Поток якоря суммируется с потоком возбуждения, образуя результирующий поток. В этом проявляется реакция якоря машины постоянного тока, заключающаяся в воздействии поперечного поля на продольное поле возбуждения, силовые линии которого при этом искажаются, сгущаясь возле одного края полюса и разреживаясь возле другого. В ГПТ сгущение силовых линий поля, т. е. его усиление относительно поля возбуждения, происходит под набегающим на якорь краем полюса, а в ДПТ — под сбегающим, как показано на фигуре 3.

Побочные следствия реакции якоря

Вследствие явления магнитного насыщения стали результирующее поле под краем полюса, где оно усиливается, не может увеличиться в той же степени, в которой ослабляется под противоположным краем. Поэтому результатом данного эффекта является общее снижение магнитного поля нагруженной машины. В случае генератора ослабление поля уменьшает генерируемое напряжение.

Реакция якоря машины постоянного тока искажает пространственную картину силовых линий поля, следовательно, изменяется положение магнитной нейтрали (МН) — в двухполюсной МПТ она перпендикулярна силовым линиям потока возбуждения и совпадает с геометрической нейтралью ГН. Щетки должны быть размещены на МН, в противном случае это приведет к искрению под ними. Таким образом, в связи с реакцией якоря трудно определить точное положение МН. Впрочем, для этого существуют апробированные на практике способы.

Вторым негативным следствием данного эффекта, которое существенно ухудшает эксплуатационные характеристики машины постоянного тока, является повышение максимального напряжения между рядом расположенными пластинами. Посмотрите еще раз на схему простой петлевой обмотки. Если стороны некоторой ее секции находятся одновременно под краями двух соседних разноименных главных полюсов с увеличенным из-за реакции якоря полем, то индуктируемое в этой секции напряжение, а следовательно, и напряжение между парой соседних пластин коллектора может существенно превысить его величину, когда реакция якоря отсутствует, т. е. при холостом ходе. Причем такое превышение наступает обычно сразу на нескольких участках коллектора, расположенных в зонах увеличенного поля. В результате может возникнуть такое явление, как круговой огонь на коллекторе, которое может его полностью разрушить. Поэтому без специальных конструктивных способов подавления реакции якоря работа машины постоянного тока, имеющей среднюю и большую мощность, практически невозможна.

Способы борьбы с реакцией якоря

Наиболее простым и первым из появившихся способов стало увеличение воздушного зазора от середины к краям наконечников полюсов, т. е. выполнение расходящегося зазора. При этом увеличивалось магнитное сопротивление потоку реакции якоря, и воздействие его на поле возбуждения уменьшалось. Но сопротивление росло и для потока возбуждения, что вынуждало увеличивать габариты катушек на главных полюсах.

Для ослабления потока якоря при изготовлении главных полюсов используется электротехническая сталь с магнитной анизотропией ее свойств (магнитной проницаемости) вдоль и поперек оси полюсов. Полюсы из такой стали хорошо проводят продольный поток возбуждения и плохо — поперечный поток якоря. Однако такая сталь очень дорога, а ее свойства сильно зависят от температуры и изменяются с течением времени.

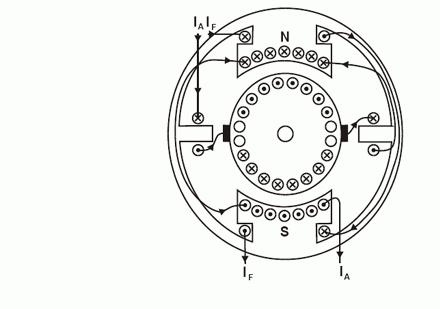

Наконец был найден радикальный способ борьбы с реакцией якоря машины постоянного тока. Устройство и принцип действия ее при этом почти не изменились, но добавилась еще одна обмотка – компенсационная. Она размещается в пазах, выполняемых в наконечниках главных полюсов (или в пазах статора вместе с обмоткой возбуждения при неявнополюсной конструкции), как показано на рисунке ниже, и присоединяется последовательно к обмотке якоря, т. е. по ним проходит одинаковый ток.

Однако направление обтекания им витков компенсационной обмотки выбрано таким образом, что возбуждаемый ею магнитный поток направлен навстречу потоку реакции якоря и компенсирует его.

Все современные электрические машины постоянного тока, имеющие среднюю и большую мощность, оснащаются такой обмоткой.