Основы тягового расчета

При изготовлении автомобиля важно знать? какие силы действуют на него во время движения, что помогает движению и каковы причины, вызывающие торможение? Все эти вопросы рассмотрены в теории автомобиля, популярное изложение которой можно найти в книге Ю. А. Долматовского «Автомобиль в движении» * . В данной же главе будут рассмотрены только основные положения теории движения автомобиля.

* ( Ю. А. Долматовский. Автомобиль в движении. М., Машгиз, 1957.)

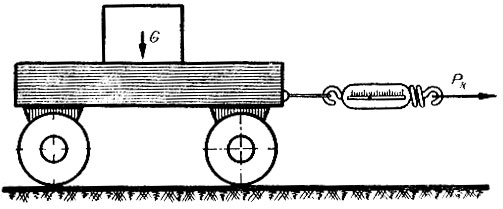

Из механики известно, что для того, чтобы привести в движение какую-либо тележку или остановить ее, необходимо приложить к ней внешнюю силу. От величины этой силы будет зависеть длина пути и скорость движения тележки. Если тележка движется по горизонтальной поверхности без приложения силы, то она постепенно замедляет свой ход из-за сопротивления дороги качению колес тележки и трения в подшипниках осей или колес. Общую величину сил сопротивления движению можно определить с помощью динамометра (обыкновенных пружинных весов), как показано на рис. 23.

Рис. 23. Определение величины силы сопротивления движению

Если пренебречь силой трения в подшипниках оси тележки (колес), то та сила, которую покажет динамометр, будет определять сопротивление качению. Она зависит также от веса самой тележки и груза, перемещаемого ею. На месте тележки представим автомобиль. Буксируя его, включив в буксирное устройство динамометр, можно измерить силу сопротивления движению. Если обозначить силу буквой Рк, вес автомобиля с грузом G, а через ƒ коэффициент, характеризующий силу сопротивления качению, тогда можно записать следующее равенство:

Как мы видим, сила сопротивления качению колес изменяется при изменении веса автомобиля и коэффициента сопротивления качению. Последний же зависит от поверхности, по которой автомобиль движется, от типа шин и ряда других факторов. Значение коэффициента сопротивления качению не остается постоянным, даже если рассматривать одну и ту же поверхность. При оборудовании автомобиля пневматическими шинами оно меняется в зависимости от внутреннего давления воздуха в шинах, скорости движения, рисунка протектора шин и др. Для приближенных расчетов, которыми мы будем оперировать в дальнейшем, влиянием последних факторов можно пренебречь.

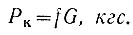

Средние значения коэффициента сопротивления качению для дорог с различным дорожным покрытием и для автомобилей, оборудованных пневматическими шинами, приведены в табл. 1. Зная значение этого коэффициента и примерный вес автомобиля, нетрудно подсчитать силу сопротивления качению на дорогах с различным покрытием.

Таблица 1

Помимо рассмотренной выше силы сопротивления качению автомобиля, имеется еще ряд сил, которые либо тормозят движение, либо в определенных условиях, наоборот, помогают движению. Так как автомобиль движется в воздушной среде, на него действует сила сопротивления воздуха, которая резко возрастает с увеличением скорости. При расчетах влияние сопротивления воздуха следует учитывать лишь при скоростях выше 40-50 км/час.

Величина силы сопротивления воздуха зависит не только от скорости движения, но и от лобовой площади автомобиля, его формы и степени шероховатости поверхности. Факторы, влияющие на величину этой силы, характеризуются коэффициентом сопротивления воздуха, зная который, а также зная площадь лобового сечения, нетрудно определить значения этой силы для различных скоростей движения.

При проектировании новых моделей автомобилей величину лобовой площади и коэффициента обтекаемости берут по аналогии с существующими конструкциями.

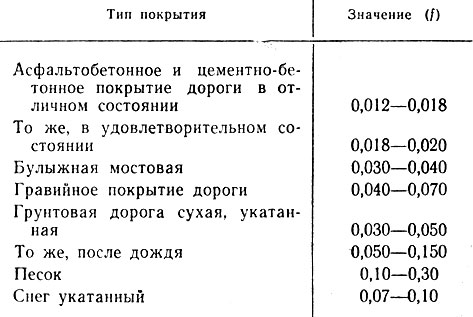

Сила сопротивления воздушной среды может быть определена по формуле:

где ν — скорость движения автомобиля, км/час;

k — коэффициент сопротивления воздуха, кг·сек 2 /м;

F — площадь проекции автомобиля, м 2 .

Средние значения лобовой площади для легковых автомобилей находятся в пределах 1,4÷2,6 м 2 , а коэффициента сопротивления воздуха k — 0,015÷0,03. При проектировании микролитражных автомобилей, учитывая их малые размеры, значение лобовой площади надо брать меньшее, а коэффициент сопротивления воздуха ближе к большей величине. Если рассчитаны ширина и высота автомобиля, тогда подсчет значения лобовой площади можно вести по формуле:

где В — ширина автомобиля, м;

Н — высота автомобиля, м.

К другим силам, действующим на автомобиль во время движения, относятся: сила тяжести, которая в определенных условиях может даже способствовать увеличению скорости, являясь в этом случае движущей силой, и сила инерции.

Действие силы тяжести хорошо известно каждому из нас. Идя по горизонтальной поверхности, мы не особенно ощущаем ее. Но вот дорога пошла в гору, идти стало труднее, приходится тратить больше сил, чем когда шли по ровной поверхности. На спуске же, наоборот, какая-то дополнительная сила ускоряет наш шаг и приходится прилагать усилие, чтобы замедлить движение, противодействовать этой силе.

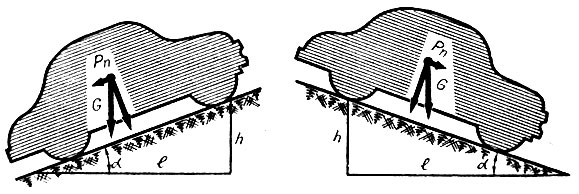

На горизонтальном участке дороги сила тяжести не способствует движению и не тормозит его, если, конечно, не считать, что с увеличением самой силы тяжести возрастает сопротивление качению. На подъеме одна из составляющих этой силы, направленной вдоль дороги, как это показано на рис. 24, становится силой сопротивления, затормаживая движение автомобиля. При спуске составляющая силы тяжести, направленная параллельно дороге, помогает автомобилю двигаться, становится движущей силой и очень часто может достичь такой величины, что превзойдет все силы сопротивления по своей величине, а автомобиль под действием этой силы без дополнительных причин начнет двигаться под уклон.

Рис. 24. Действие силы тяжести на подъеме и спуске

Подсчет значения этой силы производится по формуле:

где Ga— полный вес автомобиля, кгс;

α — угол подъема в градусах.

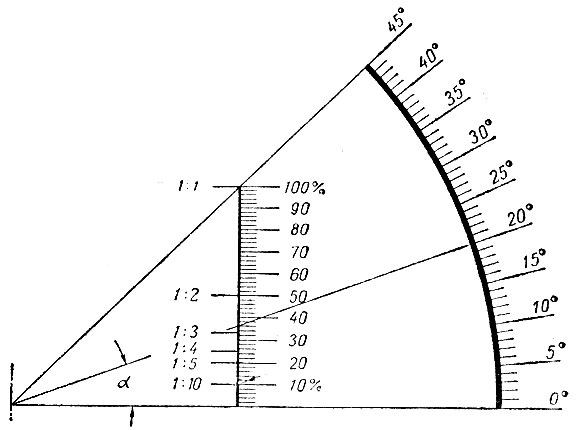

Часто подъем на дорогах считается не по величине угла подъема, а в процентах, что соответствует тангенсу угла подъема. Для быстрого перевода одних величин в другие можно воспользоваться номограммой (рис. 25).

Рис. 25. Номограмма перевода значений угла подъема из градусов в проценты и обратно

Действие силы инерции каждый из нас не раз испытывал на себе, совершая поездку на транспорте. При резких изменениях скорости (торможение или ускорение) сила инерции отклоняет нас вперед или назад. Чем резче изменяется скорость, тем больше эта сила.

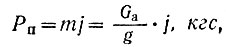

Точно так же действует сила инерции и на автомобиль: при увеличении скорости она противодействует движению, являясь силой сопротивления разгону, а при замедлении движения выполняет роль движущей силы. При точных расчетах движения автомобиля учитывают как силу инерции массы всего автомобиля, так и силу инерции вращающихся частей автомобиля, ускоряющих или замедляющих свое вращение. Если известно ускорение автомобиля, тогда можно подсчитать значение силы сопротивления разгону по формуле, взяв произведение массы автомобиля и ускорения,

где m — масса автомобиля,

j — ускорение, м/сек 2 .

Массу автомобиля при известном его весе нетрудно получить, разделив последний на ускорение силы тяжести.

Таким образом, при движении автомобилю необходимо преодолеть следующие силы сопротивления: сопротивление качению, сопротивление воздушной среды, сопротивление подъему и сопротивление сил инерции.

Когда движущая сила уравновесит все силы сопротивления, движение автомобиля равномерно. Если же величина движущей силы больше суммы всех сил сопротивления, происходит разгон автомобиля, увеличивается его скорость.

Откуда же берется сила, движущая автомобиль? Работы двигателя еще недостаточно, чтобы автомобиль пришел в движение. Всем известно, что и при работающем двигателе автомобиль может оставаться на месте. Чтобы он начал движение, к нему должна быть приложена какая-нибудь внешняя сила. Автомобиль начнет двигаться лишь тогда, когда крутящий момент от двигателя будет подведен к его колесам, а между ними и дорогой возникнет сила трения, которая обеспечивает сцепление колес с дорогой, что, в свою очередь, способствует возникновению внешней силы, заставляющей двигаться автомобиль.

Покажем на примере. Возьмем маленькое колесо, насаженное на ось, и раскрутим его в воздухе. Под действием крутящего момента оно будет вращаться. Но как только раскрученным колесом коснуться поверхности и отпустить ось, колесо покатится.

Точно так же и автомобиль. Если его поднять над дорогой, то при работающем двигателе и вращающихся ведущих колесах он останется на месте. Только тогда, когда автомобиль опустится на дорогу, его ведущие колеса, вращаясь, будут стремиться оттолкнуть назад дорогу. В месте соприкосновения ведущего колеса с поверхностью дороги возникнет горизонтальная сила — реакция дороги, которая и является внешней силой, движущей автомобиль.

Конечно, движущая сила должна преодолеть все силы сопротивления. Только тогда возможно движение. А так как эти силы переменные, то при увеличении их должен возрастать и крутящий момент, подводимый к колесам, помощью которого можно изменять реактивную силу. Однако здесь есть предел, вызванный тем, что сцепление колес с дорогой имеет определенные границы. Когда реакция дороги или равная ей движущая сила Рд достигнут определенной величины, свыше которой сцепление колес с дорогой нарушается, последние начнут проскальзывать. Тем самым подводимый к ведущим колесам крутящий момент не сможет быть использован, и дальнейшее его увеличение приведет лишь к возрастанию проскальзывавания (пробуксовки) ведущих колес.

Значение этой предельной силы можно подсчитать, если нам известен коэффициент сцепления,

где Ga — вес автомобиля (точнее, вес, приходящийся на ведущие колеса);

φ — коэффициент сцепления.

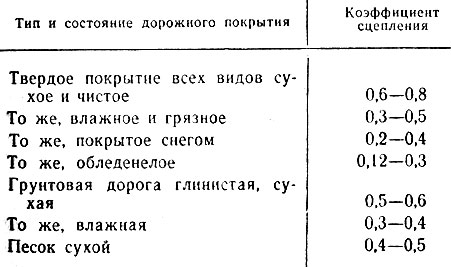

Величина коэффициента сцепления зависит в основном от типа и состояния дорожного покрытия. Влияние других причин на изменение коэффициента сцепления можно не учитывать. Средние значения коэффициента сцепления, полученные на основе многочисленных замеров для различных типов дорожного покрытия, приведены в табл. 2.

Таблица 2

Зная коэффициент сцепления и предполагаемый вес автомобиля, можно определить максимально возможную Движущую силу по сцеплению или, как ее называют автомобилисты, тяговую силу. Приравняв значение тяговой силы на ведущих колесах к силам сопротивления движению автомобиля, получим уравнение тягового баланса

Знак плюс перед силой Рп соответствует движению на подъем, а знак минус — движению на спуске. Знак плюс перед силой Рп соответствует ускоренному движению, знак минус — замедленному.

Уравнение тягового баланса позволяет определить тяговую силу, когда известны силы сопротивления движению. С его помощью можно определять динамические качества автомобиля: максимальную скорость, ускорение, время разгона до определенной скорости и путь разгона. Используя это уравнение, можно подобрать двигатель для проектируемого автомобиля, определить сопротивление дороги, которое может преодолеть автомобиль данной конструкции, и максимально возможный подъем. Зная, за счет какой силы движется автомобиль и какие силы ему приходится преодолевать в процессе движения, можно заранее рассчитать его эксплуатационные качества.

Ускорение, разгон, инерция. Автомобиль набирает скорость

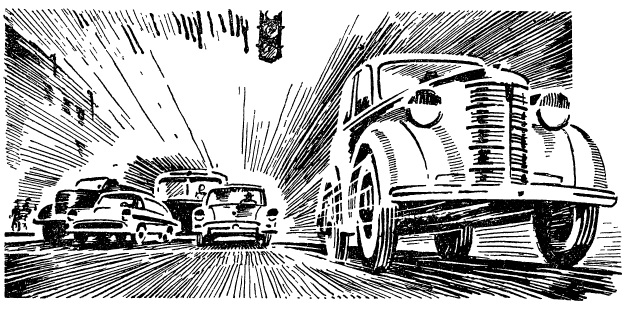

Красный свет светофора сменился желтым, затем зеленым. С напряженным ревом срываются с места машины, затем звук двигателей на мгновение стихает — это водители отпустили педаль подачи топлива и переключают передачи, снова разгон, снова момент затишья и опять разгон. Только метров через 100 после перекрестка поток машин как бы успокаивается и плавно катит до следующего светофора. Лишь один старый автомобиль «Москвич» прошел перекресток ровно и бесшумно. На рисунке видно, как он обогнал все автомобили и вырвался далеко вперед. Этот автомобиль подъехал к перекрестку как раз в тот момент, когда зажегся зеленый сигнал светофора, водителю не пришлось тормозить и останавливать машину, не пришлось после этого снова брать разгон. Как же получается, что один автомобиль (да еще маломощный «Москвич» старого выпуска) легко, без напряжения движется со скоростью около 50 км/час, в то время как другие с явным напряжением постепенно набирают скорость и достигают скорости 50 км/час далеко после перекрестка, когда «Москвич» уже приближается к следующему светофору? Очевидно, что для равномерного движения требуется значительно меньше усилий и расхода мощности, чем при разгоне или, как говорят, при ускоренном движении.

Рис. Сравнительно слабый автомобиль может обогнать более мощные, если он подходит к перекрестку в момент включения зеленого света и не затрачивает усилий на трогание с места и разгон.

Но прежде чем изучать разгон автомобиля, нужно вспомнить некоторые понятия.

Ускорение автомобиля

Если автомобиль проходит в каждую секунду одинаковое число метров, движение называется равномерным или установившимся. Если пройденный автомобилем путь в каждую секунду (скорость) изменяется, движение называется:

- при увеличении скорости — ускоренным

- при уменьшении скорости — замедленным

Приращение скорости в единицу времени называют ускорением, уменьшение скорости в единицу времени — отрицательным ускорением, или замедлением.

Ускорение измеряют приростом или убыванием скорости (в метрах в секунду) за 1 сек. Если за секунду скорость увеличивается на 3 м/сек, ускорение равно 3 м/сек в секунду или 3 м/сек/сек или 3 м/сек2.

Ускорение обозначают буквой j.

Ускорение, равное 9,81 м/сек2 (или округленно, 10 м/сек2), соответствует ускорению, которое, как известно из опыта, имеет свободно падающее тело (без учета сопротивления воздуха), и называется ускорением силы тяжести. Его обозначают буквой g.

Разгон автомобиля

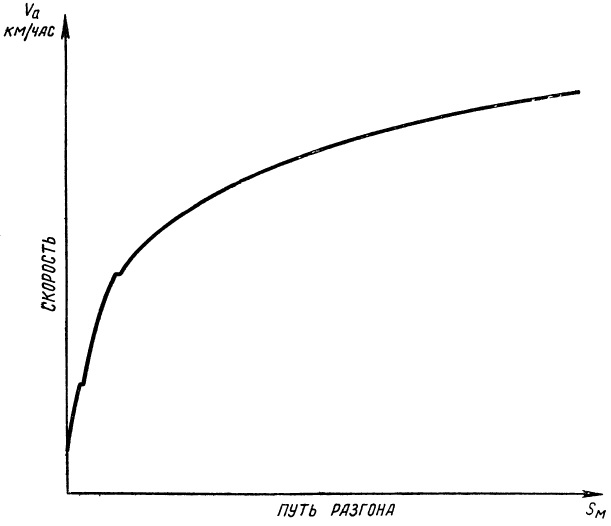

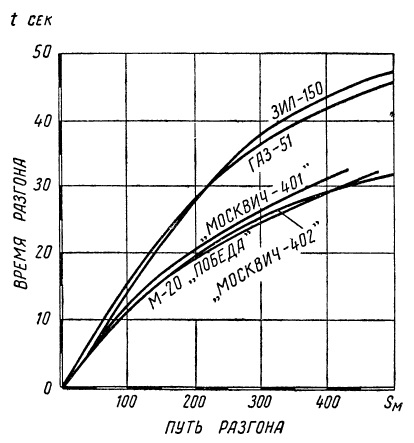

Разгон автомобиля обычно изображают графически. На горизонтальной оси графика откладывают путь, а на вертикальной — скорость и наносят точки, соответствующие каждому пройденному отрезку пути. Вместо скорости на вертикальной шкале можно откладывать время разгона, как это показано на графике разгона отечественных автомобилей.

График разгона представляет собой кривую с постепенно убывающим углом наклона. Уступы кривой соответствуют моментам переключения передач, когда ускорение на какой-то момент падает, однако их часто не показывают.

Инерция

Автомобиль не может с места развить сразу большую скорость, потому что ему приходится преодолевать не только силы сопротивления движению, но и инерцию.

Инерция — это свойство тела сохранять состояние покоя или состояние равномерного движения. Из механики известно, что неподвижное тело может быть приведено в движение (или скорость движущегося тела изменена) только под действием внешней силы. Преодолевая действие инерции, внешняя сила изменяет скорость тела, иначе говоря, придает ему ускорение. Величина ускорения пропорциональна величине силы. Чем больше масса тела, тем большей должна быть сила для придания этому телу нужного ускорения. Масса — это величина, пропорциональная количеству вещества в теле; масса т равна весу тела G, деленному на ускорение силы тяжести g (9,81 м/сек2):

Масса автомобиля сопротивляется разгону с силой Pj, эту силу называют силой инерции. Чтобы разгон мог произойти, на ведущих колесах нужно создать дополнительно силу тяги, равную силе инерции. Значит, сила, необходимая для преодоления инерции тела и для придания телу определенного ускорения j, оказывается пропорциональной массе тела и ускорению. Эта сила равна:

Для ускоренного движения автомобиля требуется дополнительная затрата мощности:

Nj = Pj*Va / 75 = Gj*Va / 270*9,81 = Gj*Va / 2650, л.с.

Для точности расчетов в уравнения (31) и (32) следует включить множитель б («дельта») — коэффициент вращающихся масс, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля (особенно маховика двигателя и колес) на разгон. Тогда:

Рис. Графики времени разгона отечественных автомобилей.

Влияние вращающихся масс заключается в том, что, кроме преодоления инерции массы автомобиля, необходимо «раскрутить» маховик, колеса и другие вращающиеся части машины, затратив на это часть мощности двигателя. Величину коэффициента б можно считать приблизительно равной:

где ik — передаточное число в коробке передач.

Теперь, взяв для примера автомобиль с полным весом 2000 кг, нетрудно сравнить силы, необходимые для поддержания движения этого автомобиля по асфальту со скоростью 50 км/час (пока без учета сопротивления воздуха) и для трогания его с места с ускорением около 2,5 м/сек2, обычным для современных легковых автомобилей.

Для преодоления сопротивления инерции на высшей передаче (ik = 1) потребуется сила:

Такой силы на высшей передаче автомобиль не может развить, нужно включить первую передачу (с передаточным числом ik = 3).

Pj = 2000*2,5*1,5 / 9,81 = 760, кг

что для современных легковых автомобилей вполне возможно.

Итак, сила, необходимая для трогания с места, оказывается в 25 раз больше силы, необходимой для поддержания движения с постоянной скоростью 50 км/час.

Чтобы обеспечить быстрый разгон автомобиля, требуется устанавливать двигатель большой мощности. При движении с постоянной скоростью (кроме максимальной) двигатель работает не в полную мощность.

Из сказанного выше понятно, почему при трогании с места нужно включать низшую передачу. Попутно отметим, что на грузовых автомобилях обычно следует начинать разгон на второй передаче. Дело в том, что на первой передаче (ik примерно равно 7.) очень велико влияние вращающихся масс и тяговой силы не хватит, чтобы сообщить автомобилю большое ускорение; разгон получится очень медленным.

На сухой дороге при коэффициенте сцепления ф, равном около 0,7, трогание с места на низшей передаче не вызывает никаких затруднений, так как сила сцепления все еще превышает тяговую силу. Но на скользкой дороге может часто оказаться, что тяговая сила на низшей передаче больше силы сцепления (особенно при ненагруженном автомобиле), и колеса начинают буксовать. Из этого положения есть два выхода:

- уменьшить силу тяги троганием с места при малой подаче топлива или на второй передаче (для грузовых автомобилей — на третьей);

- увеличить коэффициент сцепления, т. е. подсыпать под ведущие колеса песок, подложить ветки, доски, тряпки, надеть на колеса цепи и т. д.

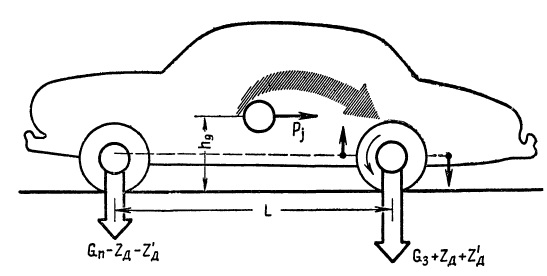

При разгоне особенно сказывается разгрузка передних колес и дополнительная нагрузка задних. Можно наблюдать, как в момент трогания с места автомобиль заметно, а иногда и очень резко «приседает» на задние колеса. Это перераспределение нагрузки происходит и при равномерном движении автомобиля. Оно объясняется противодействием вращающему моменту. Зубья ведущей шестерни главной передачи давят на зубья ведомой (коронной) и как бы прижимают заднюю ось к земле; при этом возникает реакция, отталкивающая ведущую шестерню вверх; происходит небольшое поворачивание всего заднего моста в направлении, обратном направлению вращения колес. Закрепленные на картере моста рессоры своими концами приподнимают переднюю часть рамы или кузова и опускают заднюю. Между прочим отметим, что именно вследствие разгрузки передних колес их легче повернуть во время движения автомобиля с включенной передачей, чем во время движения накатом, а тем более чем на стоянке. Это знает каждый водитель. Однако вернемся к дополнительно нагруженным задним колесам.

Дополнительная, прибавочная нагрузка на задние колеса Zd от передаваемого момента тем больше, чем больше момент Мк, подведенный к колесу и чем короче колесная база автомобиля L (в м):

Естественно, что эта нагрузка особенно велика при движении на низших передачах, так как подводимый к колесам момент увеличен. Так, на автомобиле ГАЗ-51 дополнительная нагрузка на первой передаче равна:

Во время трогания с места и разгона на автомобиль действует сила инерции Pj, приложенная в центре тяжести автомобиля и направленная назад, т. е. в сторону, обратную ускорению. Так как сила Pj приложена на высоте hg от плоскости дороги, она будет стремиться как бы опрокинуть автомобиль вокруг задних колес. При этом нагрузка на задние колеса увеличится, а на передние — уменьшится на величину:

Рис. При передаче усилий от двигателя нагрузка на задние колеса увеличивается, а на передние — уменьшается.

Таким образом, при трогании с места на задние колеса и шины приходится нагрузка от веса автомобиля, от передаваемого увеличенного вращающего момента и от силы инерции. Эта нагрузка действует на подшипники заднего моста и главным образом на шины задних колес. Чтобы сберечь их, нужно троганье с места осуществлять как можно более плавно. Следует напомнить, что на подъеме задние колеса еще более нагружены. На крутом подъеме при трогании с места, да еще при высоком расположении центра тяжести автомобиля, может создаться такая разгрузка передних колес и перегрузка задних, которая приведет к повреждению шин и даже к опрокидыванию автомобиля назад.

Рис. Кроме нагрузки от тягового усилия, при разгоне на задние колеса действует дополнительная сила от инерции массы автомобиля.

Автомобиль двигается с ускорением, и скорость движения его увеличивается, пока тяговая сила больше силы сопротивления движению. С увеличением скорости сопротивление движению возрастает; когда установится равенство тяговой силы и сопротивления, автомобиль приобретает равномерное движение, скорость которого зависит от величины нажима на педаль подачи топлива. Если водитель до отказа нажимает на педаль подачи топлива, эта скорость равномерного движения является одновременно и наибольшей скоростью автомобиля.

Работа по преодолению сил сопротивления качению и воздуха не создает запаса энергии — энергия расходуется на борьбу с этими силами. Работа по преодолению сил инерции при разгоне автомобиля переходит в энергию движения. Эту энергию называют кинетической энергией. Создающийся при этом запас энергии можно использовать, если после некоторого разгона отсоединить ведущие колеса от двигателя, установить рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение, т. е. дать возможность автомобилю двигаться по инерции, накатом. Движение накатом происходит до тех пор, пока запас энергии не израсходуется на преодоление сил сопротивления движению. Уместно напомнить, что на одном и том же отрезке пути расход энергии на разгон гораздо больше расхода на преодоление сил сопротивления движению. Поэтому за счет накопленной энергии путь наката может быть в несколько раз больше пути разгона. Так, путь наката со скорости 50 км/час равен для автомобиля «Победа» около 450 м, для автомобиля ГАЗ-51 — около 720 м, в то время как путь разгона до этой скорости равен соответственно 150—200 м и 250—300 м Если водитель не стремится ехать на автомобиле с очень большой скоростью, он может значительную часть пути вести автомобиль «накатом» и экономить таким образом энергию и, тем самым, топливо.