- Возбуждение двигателя постоянного тока. Схемы возбуждения.

- Синхронный электродвигатель с обмоткой возбуждения

- Конструкция синхронного электродвигателя с обмоткой возбуждения

- Принцип работы

- Статор: вращающееся магнитное поле

- Ротор: постоянное магнитное поле

- Синхронная скорость

- Прямой запуск синхронного двигателя от электрической сети

- Почему синхронные электродвигатели не запускаются от электрической сети?

- Демпферная обмотка — прямой запуск синхронного двигателя от электрической сети

- Выход из синхронизма

- Синхронный компенсатор

- Способы возбуждения машин постоянного тока и их классификация

- §27. Основные части электрических машин и их назначение

Возбуждение двигателя постоянного тока. Схемы возбуждения.

Возбуждение двигателя постоянного тока является отличительной особенностью таких двигателей. От типа возбуждения зависят механические характеристики электрических машин постоянного тока. Возбуждение может быть параллельным последовательным смешанным и независимым. Тип возбуждения означает, в какой последовательности включены обмотки якоря и ротора.

При параллельном возбуждении обмотки якоря и ротора включаются параллельно друг другу к одному источнику тока. Так как у обмотки возбуждения больше витков чем у якорной то и ток в ней течет незначительный. В цепи, как обмотки ротора, так и обмотки якоря могут включаться регулировочные сопротивления.

Обмотка возбуждения может подключаться и к отдельному источнику тока. В этом случае возбуждение будет называться независимым. У такого двигателя характеристики будут схожи с двигателем, в котором применяется постоянный магнит. Скорость вращения двигателя с независимым возбуждением, как и у двигателя с параллельным возбуждением зависит от тока якоря и основного магнитного потока. Основной магнитный поток создается обмоткой ротора.

Скорость вращения можно регулировать с помощью реостата включенного в цепь якоря изменяя тем самым ток в нем. Также можно регулировать ток возбуждения, но здесь нужно быть осторожным. Так как при его чрезмерном уменьшении или полном отсутствии в результате обрыва питающего провода ток в якоре может возрасти до опасных значений.

Также при малой нагрузке на валу или в режиме холостого хода скорость вращения может настолько увеличится, что может привести к механическому разрушению двигателя.

Если обмотка возбуждения включена последовательно с якорной, то такое возбуждение называется последовательным. При этом через якорь и обмотку возбуждения протекает один и тот же ток. Таким образом, магнитный поток изменяется с изменением нагрузки двигателя. А следовательно скорость двигателя будет зависеть от нагрузки.

Двигатели с таким возбуждением нельзя запускать на холостом ходу либо с небольшой нагрузкой на вал. Их применяют в том случае если, требуется большой пусковой момент или способность выдерживать кратковременные перегрузки.

При смешанном возбуждении используются двигатели, у которых на каждом полюсе есть по две обмотки. Их можно включить так чтобы магнитные потоки как складывались, так и вычитались.

В зависимости от того как соотносятся магнитные потоки двигатель с таким возбуждением может работать как двигатель с последовательным так и двигатель с параллельным возбуждением. Все зависит от ситуации, если нужен большой стартовый момент, такая машина работает в режиме согласного включения обмоток. Если же необходима постоянная скорость вращения, при динамически изменяющейся нагрузке применяют встречное включение обмоток.

В машинах постоянного тока можно изменять направление движения ротора. Для этого необходимо изменить направление тока в одной из обмоток. Якорной либо возбуждения. Изменением полярности направление вращения двигателя можно добиться только в двигателе с независимым возбуждением, или в котором используется постоянный магнит. В других схемах включения нужно переключать одну из обмоток.

Стартовый ток в машине постоянного тока достаточно велик, поэтому ее следует запускать с добавочным реостатом, чтобы избежать повреждения обмоток.

Синхронный электродвигатель с обмоткой возбуждения

Конструкция синхронного электродвигателя с обмоткой возбуждения

Синхронный электродвигатель с обмоткой возбуждения, как и любой вращающийся электродвигатель, состоит из ротора и статора. Статор — неподвижная часть, ротор — вращающаяся часть. Статор обычно имеет стандартную трехфазную обмотку, а ротор выполнен с обмоткой возбуждения. Обмотка возбуждения соединена с контактными кольцами к которым через щетки подходит питание.

Принцип работы

Постоянная скорость вращения синхронного электродвигателя достигается за счет взаимодействия между постоянным и вращающимся магнитным полем. Ротор синхронного электродвигателя создает постоянное магнитное поле, а статор – вращающееся магнитное поле.

Работа синхронного электродвигателя основана на взаимодействии вращающегося магнитного поля статора и постоянного магнитного поля ротора

Статор: вращающееся магнитное поле

На обмотки катушек статора подается трехфазное переменное напряжение. В результате создается вращающееся магнитное поле, которое вращается со скоростью пропорциональной частоте питающего напряжения. Подробнее о том, как посредством трехфазного напряжения питания образуется вращающееся магнитное поле можно прочитать в статье «Трехфазный асинхронный электродвигатель».

Ротор: постоянное магнитное поле

Обмотка ротора возбуждается источником постоянного тока через контактные кольца. Магнитное поле создаваемое вокруг ротора возбуждаемое постоянным током показано ниже. Очевидно, что ротор ведет себя как постоянный магнит, так как имеет такое же магнитное поле (в качестве альтернативы можно представить, что ротор сделан из постоянных магнитов). Рассмотрим взаимодействие ротора и вращающегося магнитного поля. Предположим вы придали ротору начальное вращение в том же направлении как у вращающегося магнитного поля. Противоположные полюса вращающегося магнитного поля и ротора будут притягиваться друг к другу и они будут сцепляться с помощью магнитных сил. Это значит, что ротор будет вращаться с той же скоростью, что и вращающееся магнитное поле, то есть ротор будет вращаться с синхронной скоростью.

Синхронная скорость

Скорость с которой вращается магнитное поле может быть вычислена по следующему уравнению:

- где Ns – частота вращения магнитного поля, об/мин,

- f – частота тока статора, Гц,

- p – количество пар полюсов.

Это значит, что скорость синхронного электродвигателя может очень точно контролироваться изменением частоты питающего тока. Таким образом эти электродвигатели подходят для высокоточных приложений.

Прямой запуск синхронного двигателя от электрической сети

Почему синхронные электродвигатели не запускаются от электрической сети?

Если ротор не имеет начального вращения, ситуация отличается от описанной выше. Северный полюс магнитного поля ротора будет притягиваться к южному полюсу вращающегося магнитного поля, и начнет двигаться в том же направлении. Но так как ротор имеет определенный момент инерции, его стартовая скорость будет очень низкой. За это время южный полюс вращающегося магнитного поля будет замещен северным полюсом. Таким образом появятся отталкивающие силы. В результате чего ротор начнет вращаться в обратную сторону. Таким образом ротор не сможет запуститься.

Демпферная обмотка — прямой запуск синхронного двигателя от электрической сети

Чтобы реализовать самозапуск синхронного электродвигателя без системы управления между наконечниками ротора размещается «беличья клетка», которая также называется демпферной обмоткой. При запуске электродвигателя катушки ротора не возбуждаются. Под действием вращающегося магнитного поля, индуцируется ток в витках «беличьей клетки» и ротор начинает вращаться подобно тому, как запускаются асинхронные двигатели.

Когда ротор достигает своей максимальной скорости, подается питание на обмотку возбуждения ротора. В результате, как говорилось ранее, полюса ротора сцепляются с полюсами вращающегося магнитного поля и ротор начинает вращаться с синхронной скоростью. При вращении ротора с синхронной скоростью, относительное движение между белечьей клеткой и вращающимся магнитным полем равно нулю. Это значит, что отсутствует ток в короткозамкнутых витках, а следовательно «беличья клетка» не оказывает воздействия на синхронную работу электродвигателя.

Выход из синхронизма

Синхронные электродвигатели имеют постоянную скорость независящую от нагрузки (при условии что нагрузка не превышает макимально допустимую). Если момент нагрузки больше, чем момент создаваемый самим электродвигателем, то он выйдет из синхронизма и остановиться. Низкое напряжение питания и низкое напряжение возбуждения также могут быть причинами выхода двигателя из синхронизма.

Синхронный компенсатор

Синхронные электродвигатели могут также использоваться для улучшения коэффициента мощности системы. Когда единственной целью использования синхронных электродвигателей является улучшение коэффициента мощности их называют синхронными компенсаторами. В таком случае вал электродвигателя не соединяется с механической нагрузкой и вращается свободно.

Способы возбуждения машин постоянного тока и их классификация

Генераторы постоянного тока могут выполняться с независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. Следует заметить, что теперь применение в качестве источников энергии генераторов постоянного тока очень ограничено.

Обмотка возбуждения генератора постоянного тока с независимым возбуждением получает питание от независимого источника — сети постоянного тока, специального возбудителя , преобразователя и др. (рис. 1, а). Эти генераторы применяются в мощных системах, когда напряжение возбуждения должно быть выбрано отличным от напряжения генератора, в системах регулирования скорости вращения двигателей, которые питаются от генераторов и других источников.

Значение тока возбуждения мощных генераторов составляет 1,0—1,5% от тока генераторов и до десятков процентов для машин мощностью порядка десятков ватт.

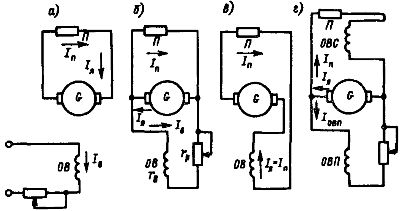

Рис. 1. Схемы генераторов постоянного тока: а — с независимым возбуждением; б — с параллельным возбуждением; в — с последовательным возбуждением; г — со смешанным возбуждением П — потребители

У г енератора с параллельным возбуждением обмотка возбуждения включается на напряжение самого генератора (смотрите рис. 1,б). Ток якоря I я равен сумме токов нагрузки I п и тока возбуждения I в: I я = I п + I в

Генераторы выполняются обычно для средних мощностей.

Обмотка возбуждения генератора с последовательным возбуждением включена последовательно в цепь якоря и обтекается током якоря (рис. 1, в). Процесс самовозбуждения генератора протекает очень бурно. Такие генераторы практически не используются. В самом начале развития энергетики применялась система передачи энергии с последовательно включенными генераторами и двигателями последовательного возбуждения.

Генератор со смешанным возбуждением имеет две обмотки возбуждения — параллельную ОВП и последовательную ОВС обычно с согласным включением (рис. 1, г). Параллельная обмотка может быть включена до последовательной («короткий шунт») или после нее («длинный шунт»). МДС последовательной обмотки обычно невелика и рассчитана только на компенсацию падения напряжения в якоре при нагрузке. Такие генераторы теперь также практически не применяются.

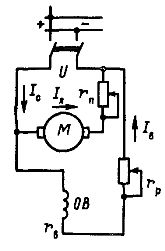

Схемы возбуждения двигателей постоянного тока подобны схемам для генераторов. Двигатели постоянного тока большой мощности выполняются обычно с независимым возбуждением . У двигателей параллельного возбуждения обмотка возбуждения получает питание от того же источника энергии, что и двигатель. Обмотка возбуждения включается непосредственно на напряжение источника энергии, чтобы не сказывалось влияние падения напряжения в пусковом сопротивлении (рис. 2).

Рис. 2. Схема двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением

Ток сети Ic составляется из тока якоря I я и тока возбуждения I в.

Схема двигателя последовательного возбуждения подобна схеме на рис. 1, в. Благодаря последовательной обмотке вращающий момент при нагрузке возрастает больше, чем у двигателей параллельного возбуждения, при этом скорость вращения уменьшается. Это свойство двигателей определяет их широкое применение в приводах электровозной тяги: в магистральных электровозах, городском транспорте и др. Падение напряжения в обмотке возбуждения при номинальном токе составляет единицы процентов от номинального напряжения.

Двигатели смешанного возбуждения из-за наличия последовательной обмотки в некоторой мере имеют свойства двигателей последовательного возбуждения. В настоящее время они практически не применяются. Двигатели параллельного возбуждения иногда выполняются со стабилизирующей (последовательной) обмоткой, включаемой согласно с параллельной обмоткой возбуждения, для обеспечения более спокойной работы при пиках нагрузки. МДС такой стабилизирующей обмотки невелика — единицы процентов от основной МДС.

§27. Основные части электрических машин и их назначение

Конструктивное выполнение машины.

Основными частями машины постоянного тока являются: остов (станина), полюсы, якорь, щеточный аппарат и некоторые вспомогательные детали, служащие для конструктивного оформления машины.

Электрические машины общего применения (рис. 74) обычно имеют цилиндрическую форму и снабжены приливами для установки на фундамент или фланцами для крепления.

Тяговые электрические машины имеют те же основные части, но их конструкция приспособлена к особенностям установки этих машин на локомотивах.

Например, тяговые двигатели электровозов (рис. 75), тепловозов и электропоездов устанавливают на тележках экипажной части локомотива, поэтому в их конструкции предусматривают специальные элементы для монтажа двигателя на тележке и передачи его вращающего момента на движущую колесную пару.

В тяговых генераторах тепловозов (рис. 76) вал якоря имеет только один подшипник; второй опорой якоря является подшипник дизеля, вал которого жестко соединен с валом якоря генератора фланцем.

В современных электрических машинах остов отливают из стали. Он составляет часть магнитной системы машины и служит для укрепления полюсов с катушками и выводных зажимов, а также для поддержания боковых щитов, несущих подшипники якоря.

Остовы тяговых генераторов тепловозов имеют цилиндрическую форму и снабжены двумя приливами для установки генератора на общую с дизелем раму. Остовы тяговых двигателей (рис. 77) обычно выполняют восьмигранными или цилиндрическими.

В них имеются приспособления для монтажа двигателя на тележке, люки для осмотра коллектора и щеток, отверстия для подвода и выхода наружу охлаждающего воздуха и пр. Внутри остова предусмотрены обработанные приливы для установки полюсов, обеспечивающие строго симметричное расположение их на машине. В торцовых стенках остова имеются горловины для установки и крепления подшипниковых щитов.

Полюсы.

В современных стационарных и тяговых машинах постоянного тока устанавливают главные и добавочные полюсы.

Главные полюсы (рис. 78, а), на которых расположены катушки обмотки возбуждения, служат для создания в машине магнитного потока возбуждения. Часть сердечника главного полюса со стороны, обращенной к якорю, выполнена более широкой и называется полюсным наконечником. Эта часть служит для поддержания катушки, а также для лучшего распределения магнитного потока по поверхности якоря.

Сердечники главных полюсов для уменьшения вихревых теков изготовляют шихтованными — из отдельных стальных листов толщиной 0,5—1,5 мм. По краям полюсов устанавливают более толстые торцовые боковины, которые посредством заклепок удерживают полюсные листы в спрессованном состоянии.

Возникновение вихревых токов в сердечниках главных полюсов объясняется изменением (пульсацией) магнитного поля в полюсных наконечниках, прилегающих к якорю при его вращении. Вследствие

зубчатости якоря магнитное поле в местах, расположенных против зубов, усиливается (индукция возрастает), а в местах, расположенных против пазов, ослабляется (индукция уменьшается).

При вращении якоря против каждой точки поверхности полюсного наконечника оказывается попеременно то зубец, то паз, вследствие чего индукция магнитного поля в отдельных точках наконечника непрерывно изменяется. Это и вызывает появление вихревых токов в стали наконечника.

Электрические машины могут иметь два, четыре, шесть и в общем случае 2р главных полюсов. Главные полюсы укрепляют на остове болтами. В машинах небольшой и средней мощности резьбу под болты нарезают непосредственно в сердечнике полюса (рис. 79, а).

В более мощных машинах (тяговых двигателях и тяговых генераторах) болты ввертывают в специальные установочные стержни (один или два на полюс), закладываемые в сердечник при его сборке (рис. 79, б).

Остов, полюсы и якорь составляют магнитную систему машины, через которую замыкается магнитный поток, созданный обмоткой возбуждения. Воздушный зазор между якорем и полюсами является также одним из участков магнитной цепи.

Расположение главных полюсов и распределение магнитного потока в четырехполюсной машине поясняются рис. 80, а и б.

Соседние (разноименные) полюсы в четырехполюсной машине расположены под углом 90°, а двухполюсной — под углом 180°. Линия, делящая эти углы пополам, называется геометрической нейтралью.

Магнитный поток Ф, проходящий через полюсы и поступающий в якорь и остов, разделяется по оси симметрии полюсов на две симметричные и равные части. У всех современных машин с симметричными магнитными системами число полюсов 2р всегда четное, все полюсы совершенно одинаковы и углы между осями соседних полюсов равны.

Добавочные полюсы (см. рис. 78, б) обеспечивают уменьшение искрения, возникающего при работе машины (см. § 30). По своим размерам они меньше главных. Число добавочных полюсов обычно равно числу главных.

В машинах постоянного тока сердечники добавочных полюсов изготовляют из стали. Они имеют монолитную конструкцию, так как значение индукции под добавочными полюсами выбирается обычно небольшим и при вращении якоря индуцирования вихревых токов в их наконечниках практически не происходит.

Однако в тяговых двигателях электровозов переменного тока, работающих при пульсирующем напряжении, сердечники добавочных полюсов выполняют шихтованными — из изолированных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Этим обеспечивается существенное уменьшение вихревых токов, возникающих при прохождении по обмотке добавочных полюсов пульсирующего тока.

Катушки полюсов изготовляют из изолированного медного провода круглого или прямоугольного сечения или из шинной меди.

Площадь поперечного сечения проводников и число витков катушек зависят от типа, мощности и напряжения машины. Отдельные витки катушек изолируют друг от друга (межвитковая изоляция), кроме того, на катушку еще накладывают общую корпусную изоляцию 3 (см. рис. 78). Катушки всех главных полюсов обычно соединяются последовательно и составляют обмотку возбуждения машины. Катушки добавочных полюсов также соединяют последовательно.

В современных тяговых электрических машинах постоянного и пульсирующего тока часто применяют компенсационную обмотку, улучшающую условия работы коллектора и щеток (см. § 29).

Ее располагают в пазах, проштампованных в полюсных наконечниках, и выполняют в виде отдельных катушек из прямоугольной меди (рис. 81). Катушки крепят в пазах текстолитовыми клиньями.

Машина постоянного тока имеет якорь, состоящий из сердечника, обмотки, коллектора и вала.

Сердечник якоря (рис. 82) собран из штампованных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Для уменьшения потерь от вихревых токов, возникающих при пересечении якорем магнитного поля, листы изолируют один от другого.

Листы собирают в общий пакет, который насаживают на вал якоря. Пакет удерживается в сжатом состоянии нажимными шайбами. В теле якоря делают вентиляционные каналы для прохода охлаждающего воздуха.

В машинах постоянного тока большой мощности с якорями большого диаметра листы, из которых собирают сердечник якоря, имеют форму сегментов 8.

Сегменты собирают на шпильках, образуя полную окружность якоря, и сжимают нажимными шайбами; при сборке пакета якоря стыки между сегментами одного слоя располагаются против середины сегментов предыдущего слоя, благодаря чему уменьшается магнитное сопротивление сердечника якоря.

Якорные листы имеют зубчатую форму, поэтому при сборке их в пакеты образуются пазы (впадины), в которые укладывают обмотку якоря. Пазы бывают открытые и полузакрытые. Тяговые электрические машины имеют открытые пазы.

Для улучшения коммутации и снижения магнитного шума в некоторых машинах применяют якоря со скошенными пазами, т. е. пазы по длине сердечника смещаются на одно зубцовое деление.

В тяговых двигателях сердечник якоря, нажимные шайбы и коллектор обычно насаживают не на вал, а на промежуточную втулку, которую затем запрессовывают под давлением на вал. Применение промежуточной втулки дает возможность сменить неисправный вал без полной разборки якоря.

Обмотку якоря (рис. 83) выполняют из медной изолированной проволоки, в машинах большой мощности — из медных стержней. Обычно обмотка якоря состоит из отдельных якорных катушек, которые обматывают изоляционными лентами из миканита, асбеста, стеклоткани или хлопчатобумажной ткани и укладывают в пазы якоря.

В каждом пазу укладывают обычно две стороны различных якорных катушек, одна поверх другой. Каждая якорная катушка включает в себя несколько секций, концы которых припаивают к соответствующим коллекторным пластинам.

Различают следующие виды изоляции катушек: витковая — изоляция каждого из проводников; корпусная — изоляция всей катушки относительно сердечника якоря и покровная — наружная изоляция, защищающая корпусную изоляцию от механических повреждений. После наложения обмотки якорь пропитывают изоляционными лаками (асфальтовым, бакелитовым и др.), благодаря чему повышается качество изоляции машины.

В тяговых электрических машинах для изоляции обмотки якоря применяют монолитную изоляцию из материалов высокой нагревостойкости (стекло-слюдинистовое полотно), залитых эпоксидным компаундом горячего отвердения. Такая изоляция повышает надежность и долговечность электрических машин.

При вращении якоря обмотка может выпасть из пазов под действием возникающих центробежных сил. Чтобы предупредить выпадание обмотки, ее закрепляют изоляционными клиньями, а также проволочными бандажами или бандажами из стеклоленты (стекло-бандажами) (рис. 84).

Якорные катушки изготовляют на специальных приспособлениях, позволяющих придавать им правильную и одинаковую форму (рис. 85).

Коллектор (рис. 86, а) выполнен из отдельных пластин 2 толщиной до 5—8 мм, изготовленных из твердотянутой меди или кадмиевой

бронзы клинообразного сечения. Пластины изолируют одну от другой миканитовыми прокладками 4. К выступающей части коллекторной пластины припаивают провода от обмотки якоря. Для этого в ней имеется соответствующая прорезь.

Узкие края пластины имеют форму ласточкина хвоста, после сборки коллектора эти края зажимаются между двумя нажимными шайбами. Пластины изолируют от нажимных шайб 3 и вала якоря миканитовыми манжетами 1 и цилиндрами. Когда коллектор окончательно собран, его поверхность обтачивают на токарном станке и тщательно шлифуют.

Чтобы миканитовые прокладки при износе коллектора не выступали над пластинами и не вызывали вибрации щеток, их профрезеровывают на 0,8—1,5 мм ниже поверхности коллектора (рис. 86,б). Эту операцию называют продороживанием коллектора.

В машинах с большим диаметром якоря (в тяговых генераторах тепловозов) для соединения проводников обмотки якоря с пластинами коллектора предусматривают промежуточные звенья — гибкие медные пластины, называемые петушками. Петушки нижними концами прикрепляют к коллекторным пластинам, а в верхние их части впаивают проводники обмотки якоря.

Вращаясь, коллектор соприкасается со щетками и постепенно изнашивается. Кроме того, при работе коллектор нагревается, и возникающие при этом механические напряжения могут вызвать его деформацию, следствием которой будет вибрация щеток, плохой их контакт с коллектором и значительное искрение. Поэтому в эксплуатации периодически выполняют обточку коллекторов.

В машинах малой и средней мощности, например в тяговых двигателях электропоездов и во вспомогательных машинах, широко применяют коллекторы с пластмассовым корпусом (рис. 86, в).

В этих коллекторах медные пластины 2 и миканитовые прокладки опрессованы пластмассой 5, обладающей большой механической и электрической прочностью. Для посадки коллектора на вал служит стальная втулка б, которую вставляют в пресс-форму перед запрессовкой пластин в пластмассу.

Щеточный аппарат.

Щетки предназначены для соединения коллектора с внешней цепью. Они представляют собой прямоугольные призмы шириной 4—32 мм (рис. 87, а).

Рабочую поверхность щеток пришлифовывают к коллектору, чтобы обеспечить надежный контакт. Каждая щетка имеет определенную марку. Щетки различных марок различаются составом, способом изготовления и физическими свойствами.

Щетки, применяемые для электрических машин, подразделяются на четыре основные группы: угольно-графитные, графитные, электро-графитированные и металлографитные. Для каждой машины, работающей в определенных условиях, нужно применять щетки только соответствующих марок.

Эти марки подбираются заводом — изготовителем машин; при замене изношенных щеток нужно брать щетки той же марки. В тяговых электрических машинах применяют исключительно электрографитированные щетки, которые обладают хорошими коммутирующими свойствами, значительной механической прочностью и способностью выдерживать большие перегрузки.

Щетки устанавливают в специальные обоймы, называемые щеткодержателями (рис. 88, а).

Для отвода тока от щетки к ней прикрепляют медный гибкий проводник (щеточный канатик), который присоединяют к щеткодержателю. Одним из основных условий хорошей работы щеток является плотный, надежный контакт между щеткой и коллектором.

Он достигается при помощи нажимного устройства, смонтированного на щеткодержателе. Нажим на щетку осуществляется пружиной (спиральной, цилиндрической или пластинчатой), упирающейся одним концом в щетку, а другим — в щеткодержатель.

В тяговых двигателях нажимная пружина воздействует на специальный палец, прижимаемый к верхней торцовой поверхности щетки (рис. 88,б).

Нажатие на щетку должно быть отрегулировано в строго определенных пределах, так как чрезмерный нажим вызывает быстрый износ щетки и нагрев коллектора, а недостаточный нажим не дает надежного контакта между щеткой и коллектором, вследствие чего возникает искрение под щеткой.

Нажатие принимают из расчета 1,5—3,5 Н на 1 см 2 опорной поверхности щетки. Для улучшения щеточного контакта и предотвращения искрения щеток в некоторых случаях применяют разрезные щетки (рис. 87,б). Такая щетка состоит из двух частей, установленных в общую обойму

Равномерное нажатие на отдельные части щетки обеспечивается резиновым гасителем 4.

Щеткодержатели укрепляют на кронштейнах и щеточных пальцах непосредственно к остову машины (в четырехполюсных тяговых двигателях) или к боковым подшипниковым щитам и изолируют от них специальными изоляторами 1 (см. рис. 88).

В некоторых тяговых и стационарных машинах щеткодержатели устанавливают на поворотных траверсах (рис. 89, а и б), прикрепляемых к боковым щитам.

Поворотом траверсы обеспечивается возможность некоторого перемещения щеток по окружности коллектора. Благодаря этому можно подобрать наивыгоднейшее положение щеток, при котором искрение под щетками при данном режиме работы будет минимальным. Применение поворотной траверсы облегчает также осмотр щеткодержателей и замену в них щеток.

Кроме описанных выше частей, в электрических машинах имеется ряд конструктивных деталей: подшипники, подшипниковые щиты (крышки), смазочные и маслозащитные устройства и т. п.

Подшипники.

В тяговых двигателях, тепловозных генераторах и вспомогательных машинах обычно устанавливают шариковые и роликовые подшипники (рис. 90), очень надежные и требующие небольшого ухода.

Подшипники помещают в специальных подшипниковых щитах, которые прикрепляют к обеим сторонам остова.

Для смазки подшипников применяют в большинстве случаев густую консистентную смазку. Эта смазка не требует большого объема смазочных камер, и запас ее, закладываемый в подшипник, при периодических ревизиях двигателя оказывается вполне достаточным для работы машины без замены смазки до следующей ревизии.

Для предотвращения выхода смазки из смазочных камер в тяговых машинах применяют гидравлические (лабиринтовые) уплотнения.

Действие этих уплотнений основано на вязкости смазки, попавшей в небольшой зазор между вращающейся и неподвижной деталями, а также на создании самой смазкой гидравлических перегородок вследствие отбрасывания ее к стенкам лабиринта под действием центробежной силы, возникающей при вращении якоря.

Устройство для охлаждения электрических машин.

В большинстве электрических машин для охлаждения нагретых частей (сердечника и обмотки якоря, коллектора и полюсов) на валу якоря устанавливают вентилятор. Такой способ охлаждения электрических машин называется самовентиляцией, а машины этого типа — машинами с самовентиляцией.

Тяговые двигатели электропоездов и вспомогательные машины, установленные на электровозах и тепловозах, являются машинами с самовентиляцией. В этих машинах засасываемый воздух поступает внутрь машины обычно со стороны коллектора и распределяется на два параллельных потока (рис. 91, а).

Один из таких потоков омывает поверхность коллектора, катушки полюсов и пространство между полюсами и якорем. Другой поток проходит под коллектором и по вентиляционным каналам внутри сердечника якоря.

Нагретый воздух выбрасывается через отверстия, имеющиеся в остове и подшипниковом щите со стороны, противоположной коллектору, или же через специальный патрубок, прикрепленный к остову машины.

В тяговых двигателях электровозов и тепловозов для улучшения охлаждения воздух в машину нагнетают извне вентилятором (рис. 91, б), приводимым во вращение отдельным электродвигателем (мотор-вентилятором). Такие машины называются машинами с независимой вентиляцией.

При такой вентиляции воздух распределяется внутрь машины двумя параллельными потоками, как и при самовентиляции.

Охлаждение оказывает большое влияние на работу электрических машин. Мощность, которую можно получить от электрической машины, ограничена предельной температурой, которую может выдержать изоляция ее обмоток.

Поэтому при интенсивном охлаждении значительно снижается нагрев обмотки, что позволяет повысить мощность, которую может отдать машина.