- Силы, действующие на транспортное средство при движении

- Силы действующие на автомобиль при движении

- Схема сил действующих на ведущее колесо

- Тяговая сила

- Сила сцепления колес с дорогой

- Сила сопротивления воздуха

- Сила сопротивления качению

- Сила сопротивления подъему

- Колесо и дорога. Силы действующие на колесо

Силы, действующие на транспортное средство при движении

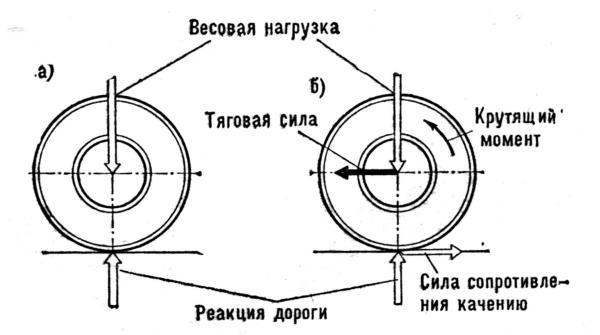

Крутящий момент двигателя, подведенный через механизмы трансмиссии к ведущим колесам автомобиля, вызывает их вращение. В месте соприкосновения колеса с дорогой от крутящего момента возникает окружная сила, а со стороны дороги — продольная реакция (рис. 5.1), равная по величине окружной силе, по направленная в противоположную сторону. Суммарная продольная реакция ведущих колес передается на ведущие мосты и вызывает движение автомобиля, поэтому называется тяговой силой.

Величина тяговой силы тем больше, чем больше крутящий момент двигателя и передаточные числа коробки передач и главной передачи. Но величина тяговой силы не может превысить силу сцепления ведущих колес с дорогой. Если тяговая сила превысит силу сцепления колес с дорогой, то ведущие колеса будут пробуксовывать.

Сила сцепления равна произведению коэффициента сцепления на сцепной вес. Для тягового автомобиля сцепной вес равен нормальной на-грузке, приходящейся на затормаживаемые колеса.

Коэффициент сцепления зависит от типа и состояния покрытия дороги, от конструкции и состояния шин (давление воздуха, рисунок протектора), от нагрузки и скорости движения автомобиля. Величина коэффициента сцепления снижается при мокрой и влажной поверхностях дороги, особенно при увеличении скорости движения и изношенном протекторе шин. Например, при сухой дороге с асфальтобетонным покрытием коэффициент сцепления равен 0,7-0,8, а для мокрой — 0,35-0,45. При обледенелой дороге коэффициент сцепления снижается до 0,1-0,2.

Сила тяжести автомобиля приложена в центре тяжести. У современных легковых автомобилей центр тяжести располагается на высоте 0,45-0,6 м от поверхности дороги и примерно посередине автомобиля. Поэтому нормальная нагрузка легкового автомобиля распределяется по его осям примерно поровну, т.е. сцепной вес равен 50% нормальной нагрузки.

Высота расположения центра тяжести у грузовых автомобилей 0,65-1 м. У полностью груженных грузовых автомобилей сцепной вес составляет 60 75% нормальной нагрузки. У полноприводных автомобилей сцепной вес равен нормальной нагрузке автомобиля.

При движении автомобиля указанные соотношения изменяются, так как происходит продольное перераспределение нормальной нагрузки между осями автомобилям при передаче ведущими колесами тяговой силы больше нагружаются задние колеса, а при торможении автомобиля — передние колеса. Кроме того, перераспределение нормальной нагрузки между передними и задними колесами имеет место при движении автомобиля на спуск или на подъем.

Перераспределение нагрузки, изменяя величину сцепного веса, влияет на величину сцепления колес с дорогой, тормозные свойства и устойчивость автомобиля.

Силы сопротивления движению. Тяговая сила на ведущих колесах автомобиля. При равномерном движении автомобиля по горизонтальной дороге такими силами являются: сила сопротивления качению и сила сопротивления воздуха. При движении автомобиля на подъем возникает сила сопротивления подъему (рис. 5.2), а при разгоне автомобиля — сила сопротивления разгону (сила инерции).

Сила сопротивления качению возникает вследствие деформации шин и поверхности дороги. Она равна произведению нормальной нагрузки автомобиля на коэффициент сопротивления качению.

Рис. 5.1 Схема сил и моментов, действующих на ведущее колесо автомобиля

Рис. 5.2. Схема сил, действующих на автомобиль при равномерном движении на подъем

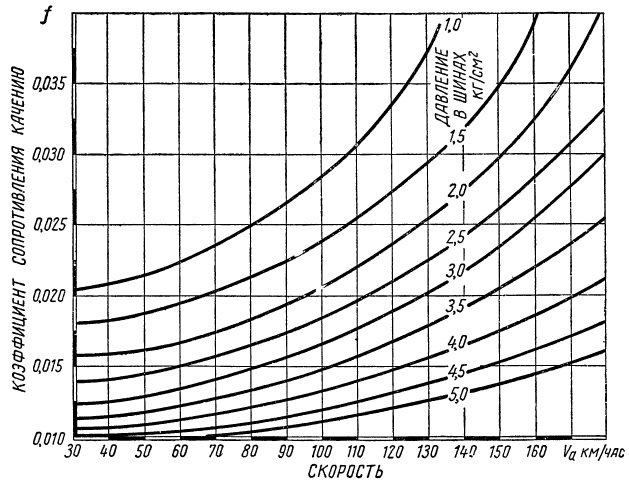

Коэффициент сопротивления качению зависит от типа и состояния покрытия дороги, конструкции шин, их износа и давления воздуха в них, скорости движения автомобиля. Например, для дороги с асфальтобетонным покрытием коэффициент сопротивления качению равен 0,014 0,020, для сухой грунтовой дороги -0,025-0,035.

На твердых дорожных покрытиях коэффициент сопротивления качению резко увеличивается при снижении давления воздуха в шинах, и возрастает с ростом скорости движения, а также с увеличением тормозного и крутящего моментов.

Сила сопротивления воздуха зависит от коэффициента сопротивления воздуха, лобовой площади и скорости движения автомобиля. Коэффициент сопротивления воздуха определяется типом автомобиля и формой его кузова, а лобовая площадь — колеей колес (расстоянием между центрами шин) и высотой автомобиля. Сила сопротивления воздуха возрастает пропорционально квадрату скорости движения автомобиля.

Сила сопротивления подъему тем больше, чем больше масса автомобиля и крутизна подъема дороги, которая оценивается углом подъема в градусах или величиной уклона, выраженной в процентах. При движении автомобиля под уклон сила сопротивления подъему, наоборот, ускоряет движение автомобиля.

На автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием продольный уклон обычно не превышает 6%. Вели коэффициент сопротивления качению принять равным 0,02, то общее сопротивление дороги составит 8% от нормальной нагрузки автомобиля.

Сила сопротивления разгону (сила инерции) зависит от массы автомобиля, его ускорения (приросту скорости в единицу времени) и массы вращающихся частей (маховик, колеса), на ускорение которых также затрачивается тяговая сила.

При разгоне автомобиля сила сопротивления разгону направлена в сторону, обратную движению. При торможении автомобиля и замедлении его движения сила инерции направлена в сторону движения автомобиля.

Силы действующие на автомобиль при движении

Схема сил действующих на ведущее колесо

На движущийся автомобиль действует ряд сил, часть из которых направлена по оси движения автомобиля, а часть — под углом к этой оси. Условимся называть первые из этих сил продольными, а вторые боковыми.

Рис. Схема сил действующих на ведущее колесо.

а — состояние неподвижности; б — состояние движения

Продольные силы могут быть направлены как по ходу, так и против хода движения автомобиля. Силы, направленные по ходу движения, являются движущимися и стремятся продолжить движение. Силы, направленные против хода движения, являются силами сопротивления и стремятся остановить автомобиль.

На автомобиль, движущийся по горизонтальному и прямому участку дороги, действуют следующие продольные силы:

- тяговая сила

- сила сопротивления воздуха

- сила сопротивления качению

При движении автомобиля в гору возникает сила сопротивления подъему, а при разгоне автомобиля—сила сопротивления разгону (сила инерции).

Тяговая сила

Сила сцепления колес с дорогой

У легковых автомобилей полный вес распределяется по осям примерно поровну. Поэтому сцепной вес его можно принять равным 50% полного веса. У грузовых автомобилей при полной их нагрузке сцепной вес (вес, приходящийся на заднюю ось) составляет примерно 60—70% полного веса.

Величина коэффициента сцепления имеет большое значение для эксплуатации автомобиля и безопасности движения, так как от него зависят проходимость автомобиля, тормозные качества, возможность, пробуксовки и заноса ведущих колес. При незначительном коэффициенте сцепления трогание автомобиля с места сопровождается пробуксовкой, а торможение — скольжением колес. В результате автомобиль иногда не удается тронуть с места, а при торможении происходит резкое увеличение тормозного пути и возникновение заноса.

На асфальтобетонных покрытиях в жаркую погоду на поверхность выступает битум, делая дорогу маслянистой и более скользкой, что снижает коэффициент сцепления. Особенно сильно снижается коэффициент сцепления при смачивании дороги первым дождем, когда образуется еще не смытая пленка жидкой грязи. Заснежённая или обледенелая дорога особенно опасна в теплую погоду, когда поверхность подтаивает.

При увеличении скорости движения коэффициент сцепления снижается, в особенности на мокрой дороге, так как выступы рисунка протектора шины не успевают продавливать пленку влаги.

Исправное состояние рисунка протектора шины имеет большое значение при движении по грунтовым дорогам, снегу, песку, а также по дорогам с твердым покрытием, по покрытым пленкой грязи или воды. Благодаря наличию выступов рисунка опорная площадь шины уменьшается и, следовательно, возрастает удельное давление на поверхность дороги. При этом легче продавливается грязевая пленка и восстанавливается контакт с дорожным покрытием, а на легком грунте происходит непосредственное зацепление выступов рисунка за грунт.

Повышенное давление воздуха в шине уменьшает ее опорную поверхность, вследствие чего удельное давление возрастает настолько, что при трогании с места и при торможении может произойти разрушение резины и сцепление колес с дорогой уменьшается.

Таким образом, величина коэффициента сцепления зависит от многих условий и может изменяться в довольно значительных пределах. Так как много дорожно-транспортных происшествий происходит из-за плохого сцепления, то водители должны уметь приблизительно оценивать величину коэффициента сцепления и выбирать скорость движения и приемы управления в соответствии с ним.

Сила сопротивления воздуха

- лобового сопротивления (около 55—60% всего сопротивления воздуха)

- создаваемого выступающими частями—подножками автобуса или автомобиля, крыльями (12—18%)

- возникающего при прохождении воздуха через радиатор и подкапотное пространство (10—15%) и др.

Передней частью автомобиля воздух сжимается и раздвигается, в то время как в задней части автомобиля создается разрежение, которое вызывает образование завихрений.

Сила сопротивления воздуха зависит от величины лобовой, поверхности автомобиля, его формы, а также от скорости движения. Лобовую площадь грузового автомобиля определяют как произведение колеи (расстояние между шинами) на высоту автомобиля. Сила сопротивления воздуха возрастает пропорционально квадрату скорости движения автомобиля (если скорость возрастает в 2 раза, то сопротивление воздуха увеличивается в 4 раза).

Для улучшения обтекаемости и уменьшения сопротивления воздуха ветровое стекло автомобиля располагают наклонно, а выступающие детали (фары, крылья, ручки дверей) устанавливают заподлицо с внешними очертаниями кузова. У грузовых автомобилей можно уменьшить силу сопротивления воздуха, закрыв грузовую платформу брезентом, натянутым между крышей кабины и задним бортом.

Сила сопротивления качению

Сила сопротивления качению равна произведению полного веса автомобиля на коэффициент сопротивления качению шин, который зависит от давления воздуха в шинах и качества дорожного покрытия. Вот- некоторые значения коэффициента сопротивления качению шин:

- для асфальтобетонного покрытия— 0,014—0,020

- для гравийного покрытия—0,02—0,025

- для песка—0,1—0,3

Сила сопротивления подъему

При движении на подъем автомобиль испытывает дополнительное сопротивление, которое зависит от угла наклона дороги к горизонту. Сопротивление подъему тем больше, чем больше вес автомобиля и угол наклона дороги. При подъезде к подъему необходимо правильно оценить возможности преодоления подъема. Если подъем непродолжительный, его преодолевают с разгоном автомобиля перед подъемом. Если подъем продолжительный, его преодолевают на пониженной передаче, переключившись на нее у начала подъема.

При движении автомобиля на спуске сила сопротивления подъему направлена в сторону движения и является движущей силой.

Колесо и дорога. Силы действующие на колесо

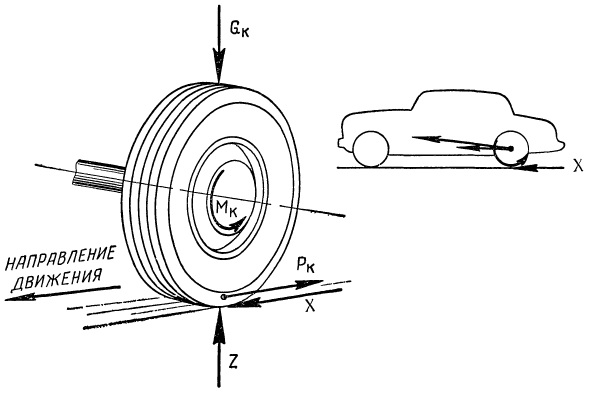

Как будто все просто: вращение вала автомобильного двигателя, переданное через механизмы силовой передачи, заставляет вращаться колеса, колеса катятся по дороге; оси вращения при перекатывании колес перемещаются вперед; оси так или иначе связаны с рамой и кузовом автомобиля; значит, вместе с осями перемещается и кузов, и автомобиль. Однако такого описания недостаточно. Необходимо знать, какие силы действуют на колесо. Вот они:

- вращающий момент Мк, заставляющий колесо вращаться и создающий тяговую силу Рк

- сила тяжести, соответствующая нагрузке на колесо Gk

- вертикальная реакция дороги Z и горизонтальная X, действующая в направлении движения (т.е. обратном действию силы Рк).

Тяговая сила Рк (в кг) равна подводимому к колесам вращающему моменту Мк (в кгм), деленному на радиус качения колеса (в м):

Момент Мк зависит от крутящего момента двигателя Ме, передаточных чисел в системе силовой передачи и коэффициента полезного действия n силовой передачи, который для обычных автомобилей равен 0,9. Чем больше передаточные числа в коробке передач и в заднем мосту, тем больше подводимый к колесам вращающий момент:

где iк — передаточное число в коробке передач;

i0 — передаточное число главной передачи.

Рис. Слева — силы, действующие на колесо. Справа — дорога толкает колесо, ось перемещается вперед и толкает рессоры, рессоры толкают кузов.

Таким образом, тяговая сила на ведущих колесах автомобиля:

Теперь можно высказать два на первый взгляд неожиданных положения:

- Движение колеса происходит под действием силы (реакции) X, т. е. дорога толкает автомобиль. Выше был приведен пример действия силы прыгуна на площадку и силы противодействия площадки. Точно так же и ведущее колесо автомобиля отталкивает от себя назад дорогу с силой Рк, а дорога противодействует этому силой (реакцией) X. Реакция X толкает вперед колесо, а оно через ось и подвеску толкает вперед весь автомобиль.

- В каждое отдельно взятое мгновение ближайшие к дороге точки колеса неподвижны, не перемещаются относительно поверхности дороги. Более того, если бы они перемещались, автомобиль не двигался бы, а колесо скользило бы по поверхности дороги. Происходило бы то, что называется на языке автомобилистов буксованием колеса.

Чтобы точки контакта колеса с дорогой были неподвижными, требуется хорошее сцепление шины с поверхностью дороги.

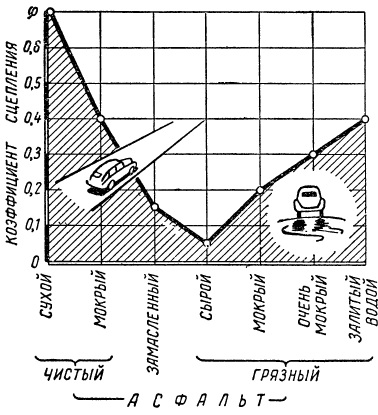

Сцепление шины с дорогой оценивают так называемым коэффициентом сцепления Ф («фи»).

Рис. Величина коэффициента сцепления зависит от состояния поверхности дороги.

Коэффициент сцепления равен отношению наибольшей величины реакции X (при проскальзывании, буксовании колеса) к величине реакции Z:

Величина коэффициента сцепления Ф колеблется в пределах 0,5—0,8 для сухих твердых дорог и 0,15—0,4 для обледенелых или мокрых. Из приведенного графика видно, как влияет состояние поверхности асфальтовой дороги на коэффициент сцепления.

Коэффициент сцепления на сухой дороге лишь незначительно изменяется в зависимости от изменений нагрузки на колесо, давления в шине и скорости движения, но на мокрой или обледенелой дороге с увеличением скорости происходит резкое уменьшение коэффициента сцепления, так как шина не успевает выдавливать влагу, находящуюся в области контакта шины с дорогой, и остающаяся пленка влаги облегчает скольжение шины.

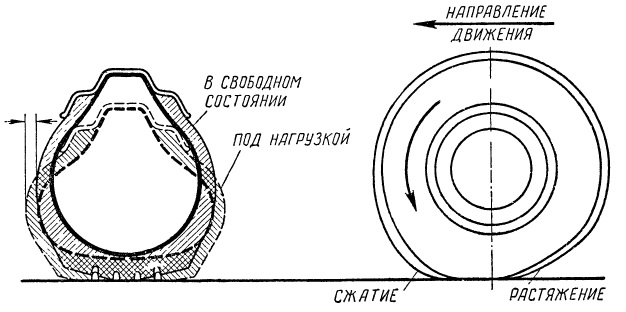

Необходимое для движения сцепление шины с дорогой связано с нежелательным трением. Но о каком трении может идти речь, если соприкасающиеся точки неподвижны? При внимательном изучении ближайшего к поверхности дороги участка шины видим, что:

- шина сжимается, деформируется; происходит местное сжатие, а затем снова расширение шины; сжатие и расширение содержащегося в камере шины воздуха, взаимное перемещение частиц резины и частиц воздуха вызывает трение между ними;

- к точке контакта шины с дорогой все время подходят сжатые элементы шины, а от точки отрыва шины от дороги отходят, наоборот, растянутые; так как резина эластична и прочна, шина не разрывается, а только сжимается и растягивается в области контакта ее с дорогой, поэтому происходит некоторое скольжение отдельных частиц шины по поверхности дороги и, как следствие, трение;

- в углублениях поверхности дороги и рисунка протектора находится воздух; набегая на дорогу, участки протектора сплющиваются, резина заполняет углубления, выжимает из них воздух и как бы присасывается к поверхности дороги, и на отрыв шины от дороги требуется затрата дополнительной силы.

Рис. Работа колеса вызывает деформацию (изменение формы) шины.

Нетрудно сделать вывод, что описанные явления трения или сопротивления качению должны усиливаться при понижении давления в шине (так как при этом увеличиваются ее деформации) и при возрастании окружной скорости шины, а также при неровной или шероховатой поверхности дороги и при наличии заметных выступов и углублений в рисунке протектора шины.

Это на твердой дороге. А мягкую или не очень твердую дорогу, даже размягченный жарой асфальт, шина проминает и на это тоже приходится затрачивать часть тяговой силы.

Сопротивление качению колеса оценивается коэффициентом сопротивления качению f.

Коэффициент сопротивления качению равен отношению величины силы Pf, необходимой для качения колеса, к величине реакции Z:

Величина коэффициента сопротивления качению f возрастает с уменьшением давления в шине, с увеличением скорости движения (при малых скоростях увеличение коэффициента f незначительно) и с увеличением неровности дороги. Изменение величины f ясно видно из рассмотрения графика зависимости коэффициента f от скорости движения и давления в шине (на асфальте). Ниже даны значения этого коэффициента для различных видов дорог для скорости 30—60 км/час и при давлении в шинах около 2,5 кг/см2.

| Коэффициент сопротивления качению | |

| Асфальт | 0,015 |

| Булыжник в хорошем состоянии | 0,018 |

| Былыжник в плохом состоянии | 0,023 |

| Брусчатая мостовая | 0,017 |

| Гравийное шоссе в хорошем состоянии | 0,022 |

| Гравийное шоссе в плохом состоянии | 0,028 |

| Ровная твердая проселочная дорога | 0,023 |

| Проселочная дорога среднего качества | 0,026 |

| Тяжелая проселочная дорога | 0,03 |

| Песок средней рыхлости | 0,15 |

| Снег утрамбованный | 0,029 |

Так как сопротивление качению находится в прямой зависимости от величины коэффициента можно установить, что если для движения автомобиля по асфальту требуется определенная сила, то для движения по булыжнику и по гравийному шоссе нужна в 1,5 раза большая сила, для движения по проселку — в 2 раза, по песку — в 10 раз.

Из уравнения следует, что сила сопротивления качению равна:

или, так как реакция Z равна нагрузке на колесо,

Подсчитав силы сопротивления качению для отдельных колес и сложив их, получаем силу сопротивления качению автомобиля. Хотя сопротивление качению передних, задних, левых и правых колес неодинаковое, без большой ошибки допустимо подсчитывать суммарную силу сопротивления качению для движения с определенной скоростью по уравнению:

где Ga — полный вес автомобиля в кг.

Рис. Коэффициент сопротивления качению увеличивается с возрастанием скорости и с понижением давления в шинах.

На преодоление сопротивления качению затрачивается энергия и нужно уметь вычислить расходуемую при этом мощность.

Прежде чем перейти к мощности, вспомним, что отрезок пути S, пройденный автомобилем в единицу времени t, называется скоростью движения:

Путь измеряют метрами или километрами, а время — секундами или часами; поэтому единицами измерения скорости будут либо метры в секунду (Vа м/сек), либо километры в час (Vа км/час), причем 1 м/сек = 3,6 км/час.

Мощность вычисляют как отношение работы (PS кгм) ко времени (t сек.); так как отношение пути ко времени выражает скорость, то мощность можно вычислить и как произведение силы на скорость:

Значит, чтобы узнать мощность Nf в л.с., расходуемую на сопротивление качению, нужно помножить силу сопротивления Pf на скорость движения va в м/сек и разделить на 75, так как 1 л. с. соответствует механической работе в 75 кгм в 1 сек. Если скорость V выражена в км/час, нужно умножить полученное уравнение мощности на 1000 (метров в километре) и разделить на 3600 (секунд в часе):

Для того чтобы автомобиль двигался, тяговая сила Рк на ведущих колесах должна быть меньше силы сцепления колес с грунтом (иначе колеса будут скользить, буксовать) и не меньше силы сопротивления движению, которую при езде по горизонтальной дороге с невысокой постоянной скоростью (когда сопротивление воздуха незначительно) можно считать равной силе сопротивления качению, иначе колеса не смогут вращаться и двигатель перестанет работать.

В зависимости от числа оборотов вала двигателя и от открытия дроссельной заслонки крутящий момент двигателя изменяется. Почти всегда можно сочетать различные значения момента двигателя и передаточных чисел в коробке передач таким образом, чтобы, как сказано выше, тяговая сила была меньше силы сцепления и не меньше силы сопротивления движению.

Для небыстрого движения по асфальту всем автомобилям требуется значительно меньшая сила тяги, чем они могут развить даже на высшей передаче, поэтому ехать нужно с прикрытой дроссельной заслонкой. Как говорят, автомобили в этом случае обладают большим запасом тяги.

На проселочной дороге дело несколько меняется. Легковые автомобили, если нет ухабов, могут ехать на высшей передаче, но при сильном нажатии на педаль подачи топлива. У грузовых автомобилей (с полной нагрузкой) разница между максимальной тяговой силой на высшей передаче и силой сопротивления качению на проселке очень невелика. Поэтому незначительное отклонение от скорости, соответствующей наибольшему крутящему моменту двигателя (40—32 км/час), вызывает необходимость включения следующей передачи (вспомним, что при уменьшении числа оборотов или подачи топлива крутящий момент уменьшается, а вместе с ним и тяговая сила).

Для движения легковых автомобилей по песку тяговой силы на прямой передаче вообще недостаточно, а на второй передаче движение возможно лишь с определенной скоростью (32—26 км/час) и при полной подаче топлива; практически нужно ехать на первой передаче. Автомобиль ГАЗ-51 способен идти по песку только на первой передаче, а ЗИЛ-150 — только на первой и второй передачах. Следует оговориться, что есть такие пески, по которым обычный автомобиль и на первой передаче проехать не может.

Сила сцепления на сухом асфальте больше тяговой силы на любой передаче у любого из рассматриваемых автомобилей. Но на мокром или обледенелом асфальте движение на пониженных передачах и трогание с места без буксования возможно на легковых автомобилях только при неполном открытии дроссельной заслонки, т. е. со сравнительно небольшим крутящим моментом двигателя; для грузовых автомобилей это относится к первой и второй передачам.