«Эмка»: история службы автомобиля-офицера (часть 1)

17 марта 1936 года в Кремле руководство страны увидело первые машины М-1, ставшие самым массовым военным легковым автомобилем предвоенного СССР

Штабной автомобиль М-1 едет навстречу колонне немецких военнопленных. Фотография с сайта http://denisovets.ru

Сегодняшние войска немыслимы без командирских машин. Командирские танки, командирские бронетранспортеры, командирские автомобили… Последние вошли в практику раньше всех — чуть больше века того назад, как только промышленность освоила конвейерный выпуск автомобилей, а армия оценила их возможности. Тогда же стало ясно, что привычный командирский конь постепенно уступит место командирской машине.

Но случилось это далеко не сразу, а в Советском Союзе, потерявшем почти два десятилетия на то, чтобы справиться с последствиями Первой Мировой и Гражданской войн, и того позже. Тем не менее, Великую Отечественную войну наша армия встретила, имея весьма солидный командирский автопарк. По состоянию на 22 июня 1941 года в ней проходили службу полтора десятка тысяч «эмок». Именно под таким ласковым именем первая массовая отечественная легковушка была известна у водителей. И именно под ним она навсегда вошла в советскую историю как один из легендарных символов Великой Отечественной войны — наряду с танком Т-34, штурмовиком Ил-2 и пистолетом-пулеметом ППШ.

Хорошо, но не для наших дорог

Впрочем, своим появлением на свет М-1 обязана не армии. Первый отечественный автогигант — Нижегородский (позднее — Горьковский) автомобильный завод — был сооружением лицензионным. В его создании активнейшую роль играла американская автомобильная компания Ford Motor Company. Для СССР конца 20-х — начала 30-х это было обычной практикой: наша страна, потерявшая в первой четверти века в ходе войн и революций почти 90% научных, инженерных и высококвалифицированных рабочих кадров, нуждалась в подобной помощи со стороны. Естественно, первыми моделями автомобилей, в 1932 году сошедшими с конвейера в Нижнем Новгороде, были лицензионные машины: грузовик ГАЗ-АА — перелицованный Ford-AA, а легковой фаэтон (так в терминах того времени называли машину с открытым пассажирским кузовом) ГАЗ-А — легковушка Ford-A.

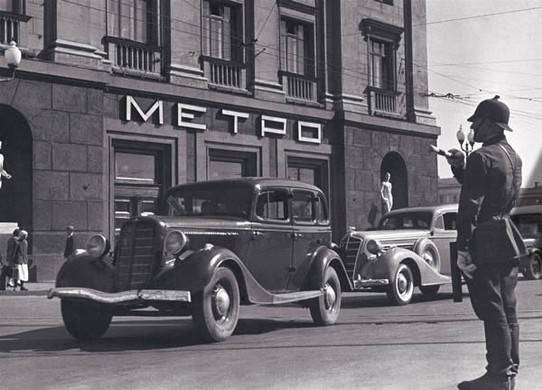

ГАЗ М-1 первых выпусков в Москве. Фотография с сайта http://www.am02.ru

Именно эти две машины и стали первыми авто отечественного производства, которые заменили поизносившиеся машины выпуска еще довоенного времени или случайно попавшие в СССР. А таких хватало: были и автомобили еще российского выпуска, и многочисленные машины, стоявшие на вооружении еще русской императорской армии, и оказавшиеся в стране во время интервенции, и купленные за золото для остро нуждавшейся в автотранспорте страны… Но все они имели два существенных недостатка: крайняя изношенность и отсутствие запасных частей, которые буквально были на вес золота. Особенно это чувствовала на своем опыте Красная Армия: стремительно менявшиеся условия ведения войны требовали серьезного автопарка, а наращивать его без своего производства было невозможно. Так что и ГАЗ-АА — предшественник «полуторки», и ГАЗ-А пришлись как нельзя кстати.

Но если грузовик можно приспособить к эксплуатации в любых условиях, даже самых суровых, то открытый легковой автомобиль был не лучшим выбором для России. К тому же он стремительно устаревал, а кроме того, был весьма требователен к квалификации обслуживающего персонала — чем, увы, страна была небогата. И потому уже через год новый главный конструктор ГАЗа, выдающийся советский инженер, выпускник МВТУ Андрей Липгарт поставил перед собой и своими подчиненными непростую задачу: создать собственную модель, которая будет гораздо лучше отвечать требованиям и возможностям отечественной эксплуатации.

Просто, надежно, крепко

К тому времени на смену хорошо зарекомендовавшему себя, но уже явно морально устаревшему Ford-A на американских заводах компании пришел гораздо более современный Ford-B, а вскоре на его основе был создал и Ford Model 18 с восьмицилиндровым двигателем. Эти модели получили гораздо более широкую линейку кузовов, среди которых были и полностью закрытые — как раз то, что требовалось для российских условий.

Это был удачный момент для того, чтобы, образно говоря, не изобретать велосипед, а освоить уже разработанную продукцию, доведя ее до соответствия отечественным возможностям и условиям эксплуатации. А поскольку действовавший лицензионный договор подразумевал возможность получить новинку для освоения на ГАЗе, очень скоро она туда и попала.

Но было бы несправедливо утверждать, что «эмка» — это всего лишь перелицованный «Форд», пусть и выпущенный на советском заводе. Прежде чем машина пошла в серию, над ее конструкцией серьезно потрудился в полном смысле слова звездный конструкторский состав ГАЗа — начиная от Андрея Липгарта, который занимал эту должность с 1933 по 1951 год и за это время успел запустить в производство 27 моделей. Именно он сформулировал основные требования к разработке первого массового легкового автомобиля отечественной постройки — ГАЗ М-1. Причем сформулировал так, что они и сегодня совершенно не устарели!

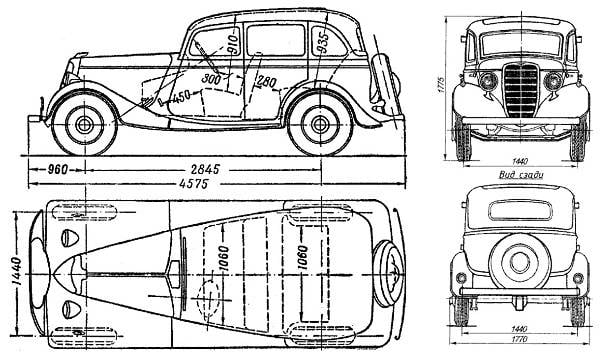

Чертежи автомобиля ГАЗ-М-1. Фотография с сайта http://armedman.ru

Вот чего потребовал Андрей Липгарт от себя самого и своих подчиненных — конструкторов Анатолия Кригера, Юрия Сорочкина, Льва Косткина, Николая Мозохина и других их коллег. Новый автомобиль должен был, во-первых, быть прочным и выносливым во всех своих частях при работе в наших дорожных условиях; во-вторых, обладать высокой проходимостью; в-третьих, обладать хорошей динамикой; в-четвертых, быть максимально экономичным в расходовании горючего; в-пятых, по комфортабельности, внешнему оформлению и отделке не уступать последним лучшим американским моделям массового типа; и наконец, в-шестых, но далеко не в последних, конструкция машины должна быть простой и понятной даже малоквалифицированному персоналу, а уход и регулировка должны быть несложны и доступны шоферу средней квалификации, не требуя специалистов-механиков.

Из такого списка требований совершенно понятно: ГАЗ проектировал не массовую легковую машину для частного использования, а автомобиль для народного хозяйства и армии. Отсюда и требования к повышенной проходимости, и упор на выносливость (тяжелыми были условия эксплуатации «эмок» и на гражданке, и на военной службе), и экономичность, и ремонтопригодность — настолько, насколько этого можно было добиться в то время и в тех условиях.

Из всех вышеперечисленных условий «оригинал», то есть «Форд» модели «В» и Model40, отвечали, пожалуй, лишь двум: хорошей динамике и комфортабельности с отделкой. Все остальное нужно было перепридумывать, опираясь на опыт эксплуатации автомобилей в Советском Союзе, которого у американских конструкторов не было. А у советских — уже был. Ведь за спиной у того же Андрея Липгарта были годы работы в НАМИ, ставшие прекрасной конструкторской школой и показавшие, к чему должно готовить любую отечественную машину.

Проверка документов у пассажиров и водителя штабного автомобиля М-1. Фото с сайта www.drive2.ru

Она должна была быть «призывником», готовым в любой момент отправиться на действительную службу. А «американец» был неженкой. Чего стоили одни только поперечные рессоры, из-за которых подвеска в случае эксплуатации не на асфальте (то есть практически всегда в советских условиях!) становилась совершенно недолговечной, слабенькие фрикционные амортизаторы и спицованые колеса. Иными, чем у американской модели, должны были быть и конструкция переднего моста, и рулевое управление, и подвеска двигателя — «плавающая» вместо жесткой, маложивущей при эксплуатации вне асфальта.

Но самое главное, что пришлось сделать советским автоконструкторам — это создать для своего детища новую раму, которая обеспечивала бы необходимую жесткость и в то же время гибкость, ведь ездить автомобилю придется в трудных условиях. В итоге нужную жесткость рамы создавали лонжероны 150-миллиметрового профиля, усилительные вставки которых создавали в передней части машины коробчатый контур. А в центре рамы, в отличие от американского прототипа, появилась жесткая крестообразная поперечина — она позволяла машине «крутиться» вокруг продольной оси, что было неизбежно на бездорожье.

Одним словом, справедливее всего было бы сказать, что коллектив автоконструкторов ГАЗа создал свой автомобиль, взяв за основу американский, полученный по лицензии. А уж все последующие модификации «эмки», прежде всего армейские, были и вовсе собственной газовской разработкой, хотя и сохраняли внешнее сходство с первоначальной моделью.

«Дай Бог каждому такую машину!»

Экспериментальный отдел Горьковского автозавода начал работу над адаптацией новых «Фордов» к отечественным условиям осенью 1933 года — сразу после прихода Андрея Липгарта на должность главного инженера. К январю 1934 года собрали три первых экспериментальных образца автомобиля, получившего индекс М-1, то есть «Молотовец-Первый». «Молотовец» — в честь Вячеслава Молотова, чье имя носил ГАЗ. А почему первый — и так понятно: не делали в нашей стране таких машин до «эмки». Кстати, «эмкой», как гласит заводская легенда, машину прозвали рабочие ГАЗа, собиравшие первые опытные экземпляры: очень уж нравилось им то, что получалось, и совершенно не хотелось называть новинку в своих рабочих разговорах официальным индексом.

Следующие два года ушли на то, чтобы отработать получившуюся конструкцию и довести ее до конвейерного производства. Сделать пришлось немало, ведь первые три экземпляра даже внешне отличались от привычного всем облика «эмки». Колеса у них были еще спицованые, на боковинах капота красовались лючки, радиатор имел более трудоемкую и сложную по форме облицовку. Все эти «излишества» пришлось ликвидировать, чтобы упростить и удешевить массовое производство автомобиля М-1. Ради этого пошли даже на то, чтобы сделать кузов не полностью металлическим. Выше рамы с дверями, открывавшимися назад по ходу движения, шли продольные деревянные брусья, на которые натягивалась несъемная дермантиновая крыша, окрашивавшаяся заодно со всем кузовом.

Наконец, к началу 1936 года все работы по подготовке к выпуску «эмки» были завершены. Пошел в серию новый мотор — переделанный двигатель от ГАЗ-А: он стал на 10 «лошадок» мощнее, хотя сохранил прежний объем, получил систему смазки под давлением, циркуляционную (от насоса) систему охлаждения, автомат опережения момента зажигания, новый карбюратор типа «Зенит» с экономайзером и автоматическим клапаном воздушной заслонки, который обеспечивал устойчивую работу мотора на всех режимах, коленчатый вал с противовесами, а также контактно-масляный воздушный фильтр. И вот 16 марта 1936 года с конвейера ГАЗа сошла первая машина ГАЗ М-1, она же «эмка». А на следующий день две новенькие «эмки» уже стояли на одной из кремлевских площадей: руководство завода решило сразу показать товар лицом.

Автомобили М-1 на конвейере завода ГАЗ. Фотография с сайта http://www.aif.ru

Осматривали «эмки» генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин, председатель Совнаркома Вячеслав Молотов, нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе и нарком обороны Климент Ворошилов. Расчет заводчан был простой: одобрение со стороны высшего советского руководства практически гарантировало удачное будущее новинке. Две машины с более изящными, чем у «Форда», линиями подножек и крыльев, блестевшие черным лаком, с наклонной решеткой радиатора, большими форточками и тонкой красной линией по борту, подчеркивавшей закрытый кузов, явно понравились первым людям страны. В своих воспоминаниях Андрей Липгарт пишет, что Сталин даже подвел итог своему знакомству с «эмкой» такими словами: «Дай Бог каждому такую машину!».

Ну, насчет «каждому» всесильный советский руководитель несколько погорячился: в свободную продажу М-1 не поступали. Поскольку объем выпуска машины был относительно невелик (если оценивать потенциальный советский внутренний авторынок), она не продавалась, а распределялась. И получить во временное, а паче того, в личное пользование «эмку» было такой же наградой, как орден или Сталинская премия! Да они зачастую и шли рука об руку, и новоиспеченным орденоносцам, особенно награжденным за трудовые подвиги, нередко выдавали новую М-1 — чтобы они, так сказать, личным примером подчеркивали преимущества честного труда на благо социалистической Родины.

«Эмка» идет в армию

Среди вариантов, в которых первые годы выпускалась М-1, были и такси: тогда машина получала предустановленный таксометр. Но все-таки большинство сходивших с конвейера автомобилей отправлялись в наркоматы и распределялись по республиканским и областным администрациям, а также «примеряли гимнастерки». Именно «эмка» стала первой серийной штатной машиной Красной Армии — машиной, с которой армия встретила Великую Отечественную войну.

Больше всего «эмок» выполняло роль командирских или штабных автомобилей в стрелковых полках РККА. По предвоенному штатному расписанию от 5 апреля 1941 года, в списочный состав транспорта полка входил один легковой автомобиль — это и был М-1. Согласно тому же штатному расписанию, но уже стрелковой дивизии, общее число легковых автомобилей, полагавшихся ей, составляло 19 штук. Больше всего легковушек — пять штук — приходилось на штаб дивизии, три штуки имел в своем распоряжении входивший в состав дивизии гаубичный артиллерийский полк, по одной числилось в артиллерийском полку и в каждом стрелковом, а остальные доставались транспортным отделениям различных подразделений. С учетом того, что в общей сложности в составе РККА перед началом войны числилось 198 только стрелковых дивизий, получается, что в их составе находилось 3762 легковых автомобиля. И даже если предположить, что не всегда это были именно «эмки», что маловероятно, получается, что одни только стрелковые дивизии располагали как минимум тремя тысячами автомобилей ГАЗ М-1. Хотя почти наверняка «эмками» были все подсчитанные машины — другим взяться было просто неоткуда, разве что остаться с давнишних времен.

Автомобиль М-1 на фронтовой автодороге. Фотография с сайта http://carspravka.ru

Но чем выше от стрелковой дивизии, тем больше легковых автомобилей — что понятно. По штату полевого управления армии мирного времени от 13 сентября 1940 года полагалось иметь 25 легковых автомобилей. Управление мехкорпуса военного времени по штату 1940 года — 12 легковых автомобилей, и столько же полагалось иметь в штате отдельной моторизованной бригады. Одним словом, везде в предвоенных штатах советских воинских подразделений, где встречается пункт «легковые автомобили», можно с уверенностью заменять эти слова на слово «эмка», не боясь сильно ошибиться.

А ведь придется приплюсовать сюда разного рода военные газеты, начиная с дивизионных и заканчивая окружными, плюс центральные военные издания, плюс военные академии и другие военно-учебные заведения, плюс органы военной юстиции и так далее, и тому подобное. Кроме того, «эмки» получали подразделения ВВС (например, в штате истребительной авиабригады военного времени от 1937 года — 15 легковых автомашин, а тяжело-бомбардировочной — 20), и такие же автомобили имели в своем распоряжении штабы и управления флотов и флотилий, где тоже счет в общей сложности шел не на единицы, а на десятки…

Вот и получается, что в числе 10 500 автомобилей — а именно таким количеством машин М-1 располагали Красная Армия и Красный Флот накануне Великой Отечественной войны — нет ничего удивительного. Ведь для военных того времени, если речь шла о служебном автотранспорте, слово «эмка» было синонимом легковой машины.